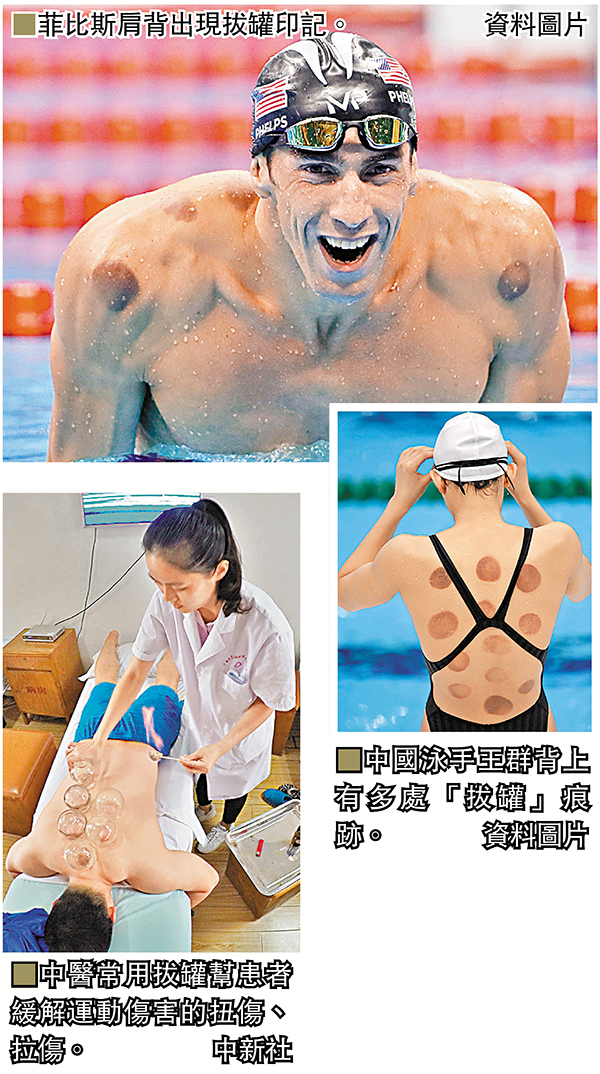

巴西奧運的焦點除了是一眾運動員外,另一亮點就是中醫拔罐,皆因在奧運會游泳比賽現場中,有多位外國游泳隊員的肩背竟出現拔罐印記,美國游泳名將菲比斯也是其中愛好者。不過,有中醫師提醒,拔罐可抽體內邪氣,但體質虛寒、皮膚有傷口都不能拔,以免拔到一半暈倒或蜂窩性組織炎。

開業中醫師李昀真表示,中醫常用拔罐幫患者緩解肩頸、膝蓋等肌肉疼痛,或運動傷害的扭傷、拉傷、中暑、頭痛、胸悶、腸胃消化不良等都可使用;有行氣血、通經絡、去風濕效果。中國醫藥大學北港附設醫院中醫部部主任何宗融則表示,拔罐就像針灸、刮痧、吃中藥一樣,是一種治療的手段。病邪會從體表侵入,透過拔罐,不讓邪氣入侵。不過,何宗融說,拔罐一定要在肌肉豐厚之處,一般都在肩膀、背部、大腿,不容易瘀血、受傷,且因拔罐皮膚底層的微血管會破裂,一定也要注意患部清潔,除了避免流汗,也可以先用酒精消毒。李昀真說,拔罐最常見的副作用是暈罐,有些人體質虛弱,或拔罐前空腹太久,若又大面積拔罐,身體承受不住,可能會頭暈。如果遇到這種狀況,應立刻休息、提肩頂(按捏肩膀往上提)、捏人中、喝水及吃點東西應可改善。

除了暈罐,有些人可能因體內濕氣重,拔罐完患部會有水泡。李昀真說,有些不具專業技術人員可能欺騙民眾,說有水泡要反覆拔,但可能因此傷口感染,反而更嚴重,應做好水泡傷口護理。避免水泡的做法就是罐子不要放在身上超過10分鐘。除體質虛弱,有幾類人不適合拔罐。李昀真建議,皮膚容易過敏、有疹子、有皮膚病的部位不能做;孕婦跟6歲以下幼童也建議不要使用;有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病者,擔心病情控制不佳,風險可能較高。何宗融表示,拔罐雖是非侵入性行為,但過程中仍要控制力度,且有些人會先經放血再拔罐,血液接觸仍有感染風險,建議不要亂拔罐,一定要找合格中醫,經診斷、辨證後再診治較好。

提起拔罐,會讓人聯想到電影《刮痧》。在這部電影裡,中醫傳統的刮痧療法,在美國卻被當作是對孩子的虐待。從《刮痧》到如今拔罐療法風靡海內外,不少專家認為這是中醫文化在海外社會從「被認識」走向「被認同」的過程。中醫在海外的傳播度和地位正在提升。

據《世界衛生組織傳統醫學戰略2014至2023》報告顯示,中醫藥已傳播至100多個國家。世界範圍內約有10萬家中醫藥診所、約30萬名中醫藥技術服務提供者。廣東省中醫院傳統療法科主治醫師陳磊稱,隨着中國國力的增強,中華文化受到全世界的關注,中醫文化在海外的影響力逐漸變大,並且在運動康復、治療痛症、慢性病等領域得到廣泛認同。中山大學孫逸仙紀念醫院針灸科副主任醫師易偉民稱,針灸療法在歐美發達國家接受程度越來越高,尤其在瑞士,針灸被納入醫療保險範圍。「只要能讓民眾減輕痛苦,又不會有很大的醫療負擔,我相信接受程度會越來越高。」 文:Kat