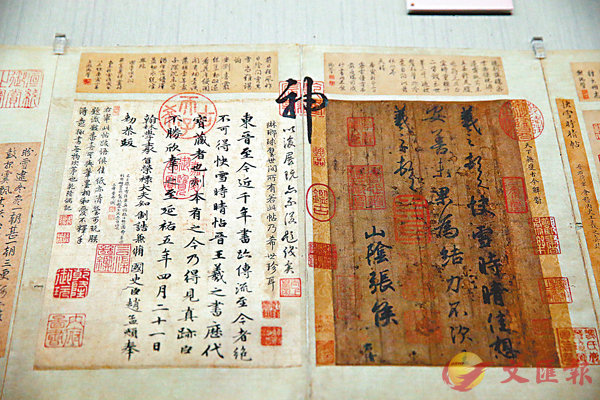

■王羲之的書法出色,全因他努力練習。 資料圖片

■王羲之的書法出色,全因他努力練習。 資料圖片之前的專欄和大家分享了韓愈、柳宗元、王安石、蘇洵等幾位唐宋八大家的生平和作品,相信大家對他們已有一定的了解。這一回我們將會介紹唐宋八大家的最後一位--曾鞏。曾鞏,字子固,建昌南豐人,他年少成名,十二歲時已作《六論》受時人推崇,又於二十歲時上書歐陽修並獻上《時務策》,深得賞識,更成為歐陽修的門生,並稱「歐曾」,曾鞏當時雖未有功名在身,但已和朝中要員如范仲淹等人往來論政,名滿天下。

以復興古文為宗旨

慶曆二年,曾鞏二十五歲,第一次參加進士考試,卻無高中。不少人都大感意外,歐陽修更寫了傳誦千古的《送曾鞏秀才序》,鼓勵曾鞏不要放棄。嘉佑二年,曾鞏三十九歲進士及第,當年和他一起考試的還有蘇軾和蘇轍兩兄弟,所以便有了歐陽修誤以為蘇軾之文為曾鞏所作,之前介紹蘇軾時曾提及這則逸事,在此便不再重複了。曾鞏寫的文章仍以復興古文為創作宗旨,這一回想和大家分享《墨池記》。

文章中的墨池,說的便是王羲之墨池遺蹟,開首先簡單交代遺蹟的位置:「臨川之城東,有地隱然而高,以臨於溪,曰新城。新城之上,有池窪然而方以長,曰王羲之之墨池者,荀伯子《臨川記》云也。羲之嘗慕張芝,臨池學書,池水盡黑,此為其故跡,豈信然邪?」此處帶出全文的主角,曾鞏於此處不爭辯墨池的真偽,反而將王羲之為學書法而讓池水盡黑的事情帶出,引出下文。

接下來的段落集中說明王羲之的成功原因:「方羲之之不可強以仕,而嘗極東方,出滄海,以娛其意於山水之間;豈其徜徉肆恣,而又嘗自休於此邪?羲之之書晚乃善,則其所能,蓋亦以精力自致者,非天成也。然後世未有能及者,豈其學不如彼邪?則學固豈可以少哉,況欲深造道德者邪?」

成功靠後天努力

當時的他不願意出仕,曾四處遊玩於山水之間徘徊,到了晚年時書法功力大成,全然是靠後天努力得來,後世的人望塵莫及,主要是因為後世的人比不上他這般用心付出罷了,曾鞏從中強調「則其所能,蓋亦以精力自制者,非天成也」的論斷,語氣委婉但又說服力強。

文章表面說王羲之的書法出色,但卻更想進一步探討為人道德層面上的追求,理應是不斷的追求和超越,因而得出「豈其學不如彼邪」和「況欲深造道德者邪」之說。

文章的第三部分重回到墨池。他提到自己在此作記的原因:「墨池之上,今為州學舍。教授王君盛恐其不章也,書『晉王右軍墨池』之六字於楹間以揭之。又告於鞏曰:『願有記』。」此處已變成了學校場所,承擔教化之責,教授王盛先生擔心無法讓世人得知此地方的過人之處,於是命他於此作記。

他又推測王盛先生的意圖:「推王君之心,豈愛人之善,雖一能不以廢,而因以及乎其跡邪?其亦欲推其事以勉其學者邪?夫人之有一能而使後人尚之如此,況仁人莊士之遺風餘思被於來世者何如哉!」他相信王盛先生是要勸勉後學者應像王羲之一樣勤勉於學,不要輕言放棄,讓更好的道德精神和價值可以一直承傳下去。

曾鞏的這篇文章篇幅雖小,但卻能攫取精要,令文章主線和思路突出,令人再三回味。曾鞏的文氣或遜於其餘七者,但卻不失其可觀之處。

隔星期三見報