[2000-09-14] ��ǧ�}��쭰�C�y�Ȧ��� ��j�Ϥ� ��j�Ϥ�

�y�Ȭy�{�C

�@Ū�ѡB�ݳ��ȡB�g�r�A�Ʀܰe���B�ͪ��P�d���������}�y�ȡA�y�ȳN�O����j�N�|�j�o�����@�C�F�~�ɴ��A���۫K�w�o���F�y�ȳN�C�{�ɡA�y�ȷ~�w�g�O�@�ɤQ�j���n�u�~���@�C�C�~�A�y�ȼt�ӶO�`�ƤQ���������������A�۱q�E�E�~�_�A����}�l��s�C�����t�q����A�ĥΰ�]��k��־�줤�����t�q�A�|�v�������s�ȼߥD�n�ӷ��A�y�Ȧ������C�F�A�Ȼ��]�H���K�y�F�C

�ֺ����P���������ѽt

�@���b�j�۵M���c�H���ҤU�����A���ɭ��j�B���A���p�H�����멯�B�A�i�H���b�ΪA���Τl�����H�C���F�P�c�H���ҧ@�����A����ƨ䦳�Q����A��m���`����j���A�S�O�O�t�ֺ����Τ���(LIGNIN)�ⳡ���C�ȱo�@�����O: �ȶȴӪ��~�s�y�o��ئ����A�H��������s�y�A�n�a�Y���G�B���浥�t���ֺ��������A�ɥR���ƻP�l����������i�C

�@�ֺ����O���ʷ��������ơA�Ҧ��Ӫ����ӭM�~�ߡX�X�ӭM�������n�����A�ܷL�ͪ��G�k��O�٫ܱj�C�����o�V���j�A�N�ݭn�V�h�ֺ��������m�C�����S�O�ƻ�O? ��������ֺ��������A�p�P�����뵲���ֺ����A�T�w�bí�w����m�A�Φ��@�����ֺ��C

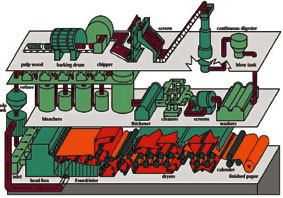

�����C���C�y�Ȧ���

�@�y�Ȫ��Ĥ@�B�O�s�ȼߡC�p�G�ȼߧt�Ӧh�����A�v�T�ֺ��������ëסA�s�y�X���Ƚ�ܮz�M���@�ΡA�L��μg�r�ɩ���}; �t�~�٥O�Ƚ�����A�s�[��|�o���C�ѩ�@����ȡB���x�ΦL��~�Υ]�˲����ëD�����O�d�A�ҥH�b�[�u�ɨS����ƾǫ~���������A�ݩ�C��ȱi�A�p���@�ӡA�C�s�y�����ŦX�Ͳ����g�ٮįq�C

�@�N����ഫ���ȼ߬O���r�ƾǵ{�ǡA���d��������H���A��J���Ťΰ��������N�A�U�[�F�ƾǫ~�pĬ���β��ġA�����ֺ����������A�p���A�ֺ��~�i�H���}�A����ҧt�����q�V���A�һݤƾǫ~�N�V�h�C�ѩ�ƾǫ~���i�H�`���A�ΡA�ר�N�ȼ߮ɡA���r�]�T���V�Ť��A�C���īB�A�O�Y�������ҦìV�C

�ΰ�]�ഫ��֤���

�@�s�ȼ߹L�{���A�U�[�ƾǫ~���h�֪������M������t�q�C�ܦ��A��Ǯa�w�g����Ҿ�: ��즳���J�ӻs�y�����A��J�N�O�������Ͳ�����; �M�ӡA��줤�٧t���@�غپ��Ǫ�����A��Ǯa�o�ä��M�����ǻP��J���s�b�ƻ�L���pô�C

�@����־�줤�������A���ݤF�Ѿ��p��Ͳ������A�~��w����D��g�U�ġC���ܤ@�E�E�C�~�o�{���@�ӭ��n��]�A���ǾJ�ഫ��](²��CAD)�A�i�N�����ഫ����J�A�]�N�O�������Ͳ����ơC��Ǯa�ש���F���D������Ҧb�A�u���w��o�Ӱ�]�J��A�~�O��֤������n��k�C

��֤������q���ͪ�

�@���F������J�A��Ǯa�ΰ�]�R���k�A�Q�Τϸq��]��k��������o�Ӱ�]�����O�A�q�Ӿ��ǵL�k�ഫ����J��ơA�]�N�L�k�s�y�����F�C�ҧR�����|�u�O���Ͳ��������|���@�A�ëD�ߤ@���A��L�Ͳ������~�|�å����v�T�A�]���A�o�Ӥ�k�ȶȴ�ֻs�y�F�����A�ëD�O�Ӫ��L����!

�@��}���Q�𪽪����ߩ�a���A��}�᪺�����`�q���Ӫ��j����֤@�b�C�]����쪺����P��e�F�A�ҥH�ͪ��t�פq����٧֡C���ꪺ�M�a�١A�H���]�Q�L�Y�ʥF�����A���|���|�L�k�伵�ӭˤU�O? ���H���ΰʪ��A�ʥF���f�伵�N�L�k���ߡC�{�b�ݨӡA��֤����ϦӦ��q��������C

�ֺ����W�[�n�B�h

�@�@�@���줤�A�����P�ֺ����ҧt��Ҭ��@��G�A��}�᪺����ܬ��@��|�A�N����������֤F�A�ֺ����W�h�F�C�P�ɡA�W�h���ֺ����S�N�����W�K�Ͳ��ȼ߭��; �t�~�A�b�s�y�ȼ߹L�{���A��֤ƾǫ~���������A�����C�s�ȼߦ����A����Ҫ��ìV���p�C

�@���յ��G�ٵo�{: �T����}�����𰪩q���C��s�����R�A������o��`�ٻs�y��������q�A�Ω�Ͳ���h�ֺ��A���q�ͪ��A�]���A�����o�F�C�p���@�ӡA�شӳo������A�W�[�F�ȼߨ����A�V�w���~�a�����Ҫ������C

�̾���C��Ϥ��y�ȥξ��

�@�շ���(ASPEN)�t���ֺ��u�ʡA�y�X���ȱi���Ƨ��áA�O�y�ȱ`�Τ���C�@��ӻ��A��줤�t�����h�֡A�i�����q����C��@���[�X�C�ѩ��ֺ����O�`�Ǧ�A�����O�L�զ�A���]�����q�շ���t�����h�A�~�e�{�X�զ⪺��m�C�R��������]���շ��𤤡A�ֺ����W�h�F�A�]����m�~�e�{�Ŧ�C

�@���C���O�������ܤ֦���j�u�I�A�Ĥ@�A�p�G�C��ۦP�A�h�L�q����C���Q���D���e����ݩ���@���A�C�����O��²���k�A�����}���P���;��V�c; �ĤG�A�q�~�[���뤣�P���~�ءA�e���F���شӤ��P���O�����C

�s�y�Ⱦ��i���īB

�@�ڲέp�A�����Q���窺�ȼߡA�|�ӱ��@����ƾǫ~�������A�����G��Ʋ��B�G��ƺҤδ��S�O�ɭP�ūǮ������D�n����A�O�a�y�ūפϱ`�A�������īB�ٷl�`�H���I�l�t�ΡA�����H�ӧx�Z���H���C�Ӵ��αШ|�Τ�������}�ȱi�����A�ݨD�{�ק�v�~�W���C��~�A����쪺���p�w�g�����W�V�Ӿ�ƥءA�j�����a�B�L�����X�Q����C�]���A�ĥά�ǧ�}�����A�i�b�u�ɶ����ɥR�ȼ�; ��֦b�ȼߤ��[�J�ƾǫ~�A��O�@�F���ҡA�|�O�H��y�Ȥj�թ��͡C �s�@��

�]����Ϥ��K��Comptons. com�^

|