香港文匯報訊(記者 陳楚倩)外資投行在本港生意大不如前,也可能與本港IPO市場環境變差有關。有證券業人士指,今年不少新股上市首日即「潛水」(跌穿招股價),迫得保薦人要多番出手入市托價,影響一向食慣「大茶飯」的外資投資者在港保薦新股上市的意慾。據德勤會計師行的資料,今年上市的新股更多以低過中間價或以下限定價。投資者學會主席譚紹興認為,數據或多或少反映本港新股質素下降,股民投資興趣減低,亦使外資投行縮減了在港的IPO業務。

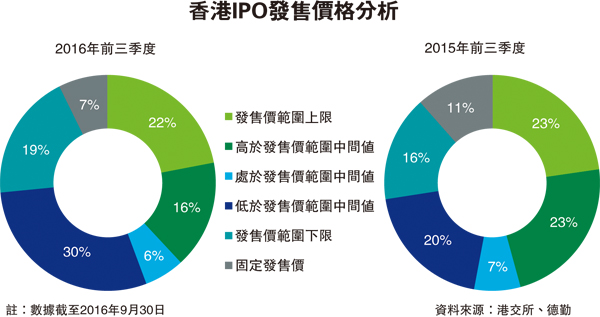

據德勤報告,截至今年9月30日,49%新股以低過中間價或以下限定價,去年只有36%。同期也只有38%新股定價是高於發售價範圍的中間價,較去年同期低8個百分點。

中資投行乘機搶市場

雖然定價下調,但投資者仍缺乏興趣,今年首三季只有68%的主板IPO獲得超額認購,去年同期這一數字為92%;首三季錄得20倍以上超購的新股僅得46%,亦較去年同期的49%少。

近年投資者對新股認購反應冷淡,公開認購不足經常發生,不少大型IPO索性擴大基礎投資者陣容,以及國際認購聲勢,以免遇到公開認購不足的尷尬狀況,但很多股份最終仍以下限定價。

譚紹興表示,由於近年少了巨型企業在港集資,中小型企業的集資規模本身已經少,最後更多以下限定價,保薦人又要負責「托市」,且承擔半新股質素的風險,令外資投行認為有關業務頗「雞肋」。結果導致旨在增加市場份額的中資投行在這兩年間,市佔率獲得「大躍進」。

德勤的報告指,今年首三季有71隻新股上巿,與2015年同期的72隻相若,但今年期內集資額大約1,364億元,較去年同期的1,564億元下降13%。