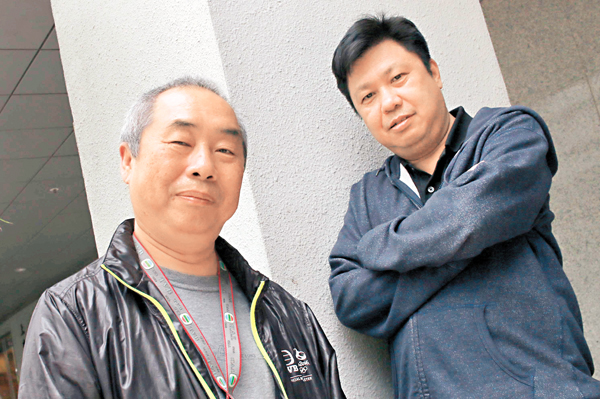

■左起:張洪翅和林志榮已入行多年。

■左起:張洪翅和林志榮已入行多年。上月開播的飲食節目《阿爺廚房》收視不俗,至上周第一季20集全部播出完畢,觀眾要求拍第二輯的呼聲愈來愈高。取得如此成績當然關乎李家鼎(鼎爺)的廚藝了得,同時也與一班幕後製作人員的努力密不可分,本報記者便訪問了《阿爺廚房》的節目監製張洪翅和林志榮,聽他們分享電視節目幕後的故事。■文:香港文匯報記者 張岳悅、攝:彭子文

據兩位監製介紹,原來《阿爺廚房》節目是為李家鼎度身定做的,「有鼎爺才有這個節目!也是在很早期試拍的時候便確定了譚玉瑛姐姐的位置。我們的目標是找一位會煮飯的主持配合鼎爺,找她也是因為她識煮很多不同種類的菜,是合適的人選,不過更偏向於西餐。而整個節目我們從去年7月開始構思,因為那時兩人手頭上同時也有其他節目在做,便想帶着各自的人手一起做來試下,過程中也可以互相幫忙。一直到9月、10月時陸續籌備、試拍。」現在節目播完,會籌備第二輯嗎?「還未開始準備。」林志榮答道。

定位懷舊粵菜

節目中鼎爺不時露出溫柔的一面,刀功了得,步驟介紹詳盡,還常有幽默金句閃現,「其中一半是鼎爺自由發揮,一半是節目設計。我們會聽鼎爺講解後補充一些問題,我們問的應該也正是觀眾想知道的。」張洪翅說。同時,《阿爺廚房》與之前西餐或平靚正快餐類的飲食節目不同,沒有煮食時間的限制,也更加注重步驟和細節的清晰展現,將其定位為「幾近失傳的懷舊粵菜味道,將兒時的回憶帶給觀眾」,有明火爐、大鐵鍋、砂煲和雞公碗,種種細節切合節目主題,也是幕後工作人員的一番心思,「節目前我們會同鼎爺不斷溝通,他把想要煮的菜的想法列出來,我們再考慮是否適合大眾口味、所需材料是否當季新鮮、是否適合我們在節目中煮等不同因素,幾經篩選才最終確定下來。雖然幕前只是煮幾道菜,幕後要做的工作還有很多,大家都在鼎爺的指揮之下採購、佈置。」

飲食節目氣氛總是輕鬆愉快,用張洪翅的話說是「煮飯時沒理由黑口黑面,一定要開心,煮出來的東西才好吃」,「節目中最開心的當然是煮好後的試食時刻,他們自己試食完就輪到我們幾十名工作人員,一碟當然不夠分,要比拚速度,煮出來的食物好吃才能說服到觀眾。」他笑說。而回憶起拍攝時印象最深刻的事,則發生在第2集的「『兩面黃』煲仔飯」中,「拍攝過程中其實我們整爛了幾個煲,可能也關乎現在外面賣的砂煲沒有之前的質量好,便只能不斷嘗試不同的款式。煲買回來,師傅又要浸下水或者煲下粥試驗下才行,如果在節目過程中不小心砂煲穿了底就會很危險。」

其實電視節目監製的日常工作是怎樣的?「主要負責製作節目,從開始構思故事、寫稿創作至拍攝、節目完成、後期製作,或者安排budget、演員等,監製都會參與整個過程。」入行30年、任監製也有5年的林志榮介紹說,關於節目的高收視、好評價,他坦言好成績並不在預料之中,功勞應歸於鼎爺的廚藝和魅力,也表示作為監製永遠都沒有最滿意的節目,每檔節目都有可改善的空間,也時刻都在準備做下一檔更好的。

不首要考慮收視

張洪翅則提到自己每次看一檔節目,都在考慮是不是可以想得更遠,或者可以加更多元素進去,「沒有人可以一次將全部事情都考慮完美,一定要在做的過程中不斷發現和補充。我們的目標只是做好一檔節目,首要考慮的不是收視,而是如何將節目做得精彩?觀眾又喜歡些什麼?」

而現任製作部經理(非戲劇)的張洪翅入行36年,1992年開始任監製至今已有24年之久,無綫節目《東京攻略》、《男人食堂》等均出自他手,對資深的他來說,不同的節目有不同的製作方式,無論什麼類型的節目做起來都是游刃有餘。早年曾做過記者的他仍保持着工作時間隨身帶筆和簿做記錄的習慣,「度橋不一定要大家死板地坐在一起開會才會想到,而是隨時可能想到。當人的年紀和閱歷一齊增長,可能是和身邊人聊下天、食下飯便突然碰撞出了靈感,可能是多留意下身邊的人和事,靈感也會自然出現。」入行多年,他並不認為監製行業生態有太大轉變,「現在的電視和網絡頻道更多,節目也可以不斷重溫,不像之前在電視播一遍就過去,所以如果節目做得不好也會被人一次次地看到,反而有一種激勵的作用。」