春分,古時以立春至立夏為春季,春分正當春季三個月之中,平分了春季,又稱為「日中」、「日夜分」、「仲春之月」,今年的春分即西曆的3月20日上星期一,春分前後陰晴不定,香港位處嶺南沿海地區,濕度較高,若人體陽氣不足,身體容易受外界的濕氣困擾,不單削弱脾胃運化功能,還讓人精神變差、胃口不振及睏倦乏力,感覺四肢重墜及排便稀爛等,即所謂的「春困」。若長時間在室內工作,不見陽光,更會加重濕困問題。因此,春分前後重視健脾祛濕,不但能改善體質,還可以減少春困的影響。

文:藍永豪博士(香港中醫學會教務長) 圖︰遊木、網上圖片

中醫對濕困的認識

「濕」,從病因而言,是指「濕邪」;從病性而言,以「重濁難除,阻礙氣機為特點。濕可分為外濕及內濕,外濕是指因天氣潮濕。春天潮濕,多雨多霧,濕為陰邪,容易損傷脾胃陽氣,阻礙脾胃運化功能,倘若素來脾胃虛弱,加上喜歡甜食凍飲,令濕邪入侵,外濕犯脾,脾虛生濕,導致濕困。

從症狀而言,包括精神差、胃口差、睏倦乏力、四肢重墜、肢體浮腫、容易飽滯、大便稀爛、排便不淨、舌苔又白又厚、舌體肥胖、舌邊帶有齒印,女性白帶量多。於皮膚患者中,濕邪可表現為皮損流滋、糜爛、腫脹,若然身體濕氣過重,往往可加重原有的皮膚病患,如濕瘡(相當於現代醫學的濕疹),痤瘡(相當於現代醫學的暗瘡),腳濕氣(相當於現代醫學的腳癬),癰癤瘡(相當於現代醫學的體表急性化膿性皮膚病),牛皮癬(相當於現代醫學的神經性皮炎)等。臨床上,若皮膚糜爛,醫師多選用中藥洗劑治療,濕敷患處;如皮膚乾燥龜裂,則選用較滋潤的膏劑定時外塗。

運動按穴改善春困

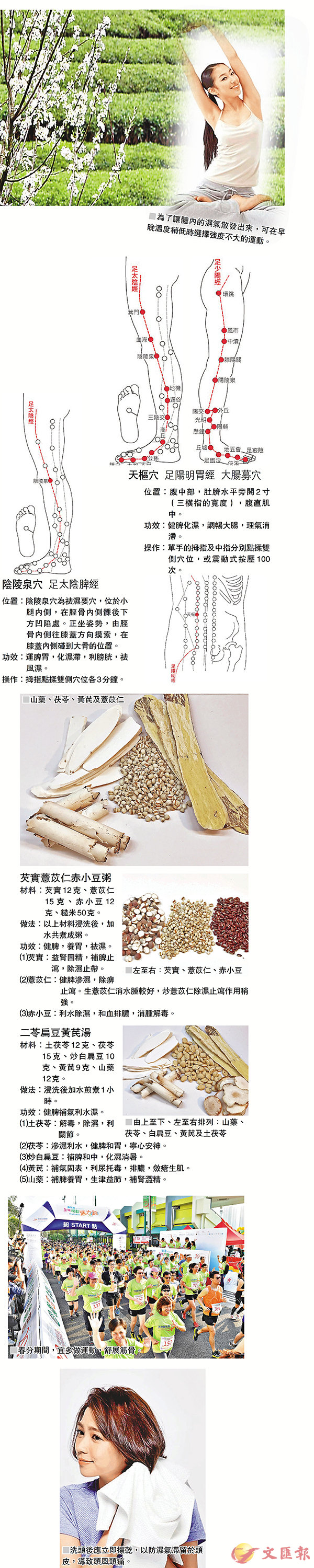

每天早上按摩脾經(雙腿內側)及敲拍膽經(雙腿外側),每組動作每次至少做三分鐘,均可提升精神、有利氣血循行而改善春困。

健脾祛濕食療舉例

祛濕的關鍵是保持大小二便及排汗暢通,少鹽、戒甜及戒凍品,亦可透過運動、按摩和浸浴祛濕,改善肺、脾、腎、三焦功能,排走體內多餘水液,以及預防和改善濕困。酌情選用祛濕健脾、利水益腎的食材,如山藥、茯苓能健脾胃、滲濕利水;黃芪可補氣而利尿;炒薏苡仁可健脾袪濕而止瀉。

春分生活起居護理

由於春分節氣平分了晝夜、寒暑,人們在保健養生時應注意保持人體的陰陽平衡狀態。肥胖而缺乏運動、飲食不節制及久居濕地均可加重濕困的情況,因此,春分期間,宜多做運動,舒展筋骨,透過適度流汗而調暢體內水液的循行;透過避免冷飲和甜食,改吃清淡及平和食物以減輕腸胃負擔;若有睡前洗髮習慣,謹記徹底吹乾頭髮,均有助減低外濕侵襲人體的風險;居於沿海、低窪地區的人士,平時應多晾曬衣物被鋪,必要時開動抽濕機以調節室內濕度,保持空氣流通及乾爽。