女港商打造國際化新村 盼帶給廣州人新面貌

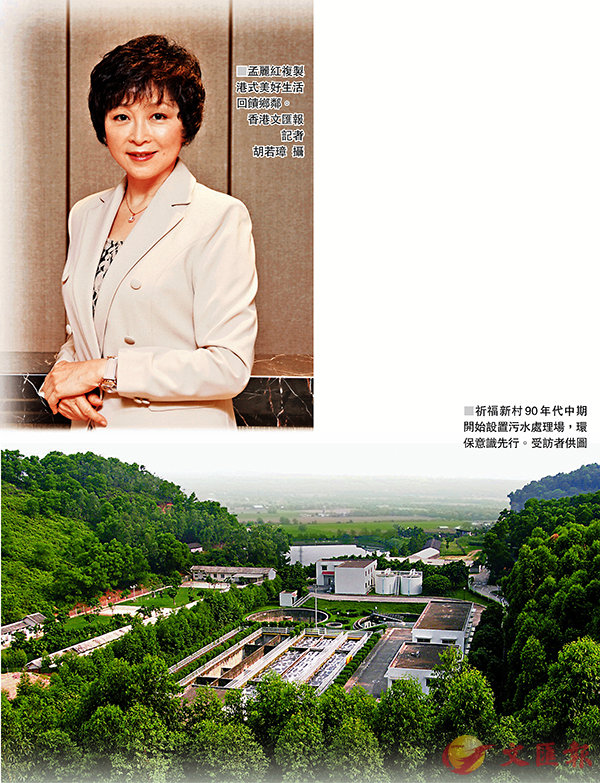

早在改革開放之前,孟麗紅(現為祈福集團副董事長)的丈夫就陸續回鄉投資興業、幫扶鄉鄰。丈夫的這份桑梓情感染了孟麗紅。如何把香港的國際化社區模式複製到廣州?在上世紀九十年代初,孟麗紅夫婦於廣州番禺開展祈福新村項目,而該項目成為大批港人北上置業安居的首站。 時光荏苒,回溯廣州城市化進程,祈福新村「港式社區」的光環,讓不少生活其中的廣州市民,成為當時首批國際化社區生活的融通受益者。

■香港文匯報記者 胡若璋 廣州報道

位於番禺鍾村鎮的祈福新村,1991年11月面世,一棟別墅當年售價20萬人民幣。孟麗紅稱,當時差不多有七八成業主來自香港,有一小部分是歐美國家的外籍人士,還有一部分廣州本地居民。

率先掀起港人北上置業熱潮

「很多廣州人都想住得好一點,那個時候不少人的經濟條件好轉,但好的居住環境選擇很少。」跟隨丈夫頻繁往返穗港兩地之間,孟麗紅發現,一衣帶水的穗港兩地有着共同的電視收視習慣,兩地人員往來也相當密切。

孟麗紅印象深刻的是,丈夫的家鄉番禺,許多鄉親都有親朋好友在香港,每次去香港探親訪友回來,香港大規模的社區生活,井然有序,都成為這些鄉親回來「炫耀」的談資。孟麗紅稱,當時聽到他們說起香港的社區都是:「好威水」。

這種聲音聽得多了,孟麗紅夫婦開始設想,是否可以把「港式社區」的概念複製引進番禺。一來,為家鄉開發建設作些貢獻,二來,當時番禺的很多民宅附近,雞、牛、豬遊蕩徘徊,垃圾更是堆堵在門口,臭氣熏天,很多人對於社區居住的概念尚未成型。 回看自己的優勢,在香港、台灣及加拿大都有成熟的社區開發管理經驗。這個想法迸出,夫婦倆一拍即合。

「我們為香港人回到內地置業開創了先河,給他們在內地置業提供相關的法律手續服務和保障。」孟麗紅透露,當時很多香港人來廣州商旅和度假,依山傍水的花園環境,和自帶小花園的別墅洋房滿足了許多香港人對於大空間居住環境的期待,尤其當時的價格是香港買樓價格的1/10。500套別墅在穗港兩地同時銷售,兩小時被搶購一空。由此,祈福新村也正式掀起了港人北上內地置業的熱潮。

村民排隊等公交成新聞報道

大批港人過來居住以後,村內的網球場、溜冰場、室內羽毛球場以及健身房,讓足不出村的生活擁有許多豐富選擇。另外,西餐廳、卡拉OK 和兒童開心樂園的配備,讓許多廣州人聲稱,在此看到了TVB裡的生活環境。而正是在香港居民的帶動下,廣州人開始對國際社區生活有了最初的體驗。

對於許多居住其中的市民而言,1992年,第一次真正在家過萬聖節、感恩節等節日的記憶也能久經回味。孟麗紅告訴記者,西式節日引入,最早是在香港業主的邀約帶動下,本地居民也給自家小朋友裝扮,家長們一起製作南瓜燈,等節日到來時給孩子們一人發一個,鼓勵他們拉着小手,去家家戶戶敲門討糖果。 街坊們在茶餘飯後討論節日籌備細節的樣子,自帶幾分洋氣。孟麗紅稱,新的生活環境帶給了廣州人新的面貌。

同樣住在村內的孟麗紅一家,會趁空閒日子,漫步村內。經過交通接駁站時,看見10米長隊,等公車的村民都耐心靜候的樣子。這日常的一幕,卻讓孟麗紅當下大受鼓舞。

夫婦倆津津樂道至今的是,祈福新村居民排長隊等車的畫面,還成為當時廣州許多傳媒爭相報道的新聞。孟麗紅稱,這樣有秩序的生活面貌和當時廣州城內的蜂擁而上,氣質大相逕庭。據悉,當時廣州市民大都還沒有排隊意識,但在村內,多數香港居民講秩序排隊的好習慣,自然而然就帶動了整個社區的氛圍。