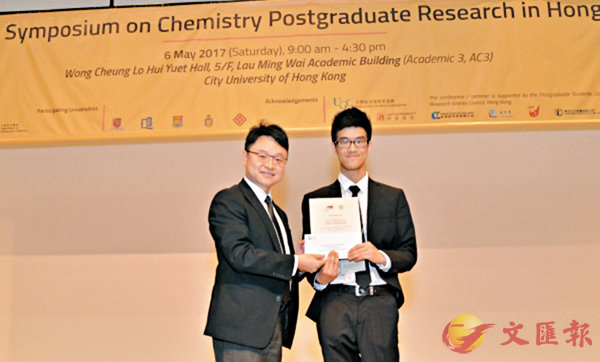

■關擇誠(右)曾於香港化學研究生研討會上獲演講報告獎季軍。 校方供圖

■關擇誠(右)曾於香港化學研究生研討會上獲演講報告獎季軍。 校方供圖梁湛輝在教學上亦甚有心得,曾獲中大優秀教學證書、浸大理學院教學表現獎,並先後成為三次「亞洲核心計劃講學獎」得主,獲邀到亞洲多個國家或地區講課,向不同背景的學生講解最新化學知識。他認為,身為老師,應先了解學生對知識的掌握程度及學習差異,亦要知道不同研究生其長處與短處,「有了這般判斷,才能給他們調節出最恰當的教學方法。」

在梁湛輝看來,教學關鍵在於循序漸進,透過生活化例子或流行研究題目,吸引學生興趣,進而一步步走進課堂知識,「例如是經常在電影中出現的隱形衣,其實世界上已有一定研究成果,或是可如紋身般貼在皮膚的傳感器,用於驗血糖以至驗毒」。他指,這類題材一般較易引起學生興趣,也能避免課堂流於理論,讓他們知道「上堂學完日後是有機會做到這些事情,學完是有用處的」。

就各地的學習文化,梁湛輝認為香港教育較注重基礎知識,較多記憶與背誦;外國則更傾向刺激學生思考,「針對某一問題作出解釋,而這些問題可能是無答案的,需要學生自行尋找解決辦法」,他指這類模式有助學生自我找尋不足之處,更有目標地學習。

梁湛輝又分享兩位恩師的教學方式,形容周克勳給予高自由度讓學生思考,但一旦發現細節出毛病時,會立刻作出指正,以免學生漫無目的到處碰壁;而斯托達特的教學亦有同樣特質,但笑言他在一些細節上很是嚴格,例如是用詞、格式方面,堅持將研究結果轉化成漂亮的文章。

循序漸進育獨立思考

這些優點當然亦保留在他的教學之中,更會將之整合調適,例如在實驗時,「要協助學生建立對研究項目的感覺與技術,而非只是寫低今日流程,讓學生依着葫蘆照做,如此學生完成後才有滿足感。」他指,為了給學生打好基礎,教學開始難免要一板一眼,讓他們透過重複練熟「手勢」,當具備一定「功力」,則要鼓勵學生多作思考,例如怎樣改良步驟,加入自己意見,「當然構思過程亦要跟我保持溝通,以免走了冤枉路」,循序漸進,培養學生一步步邁向獨立思考。