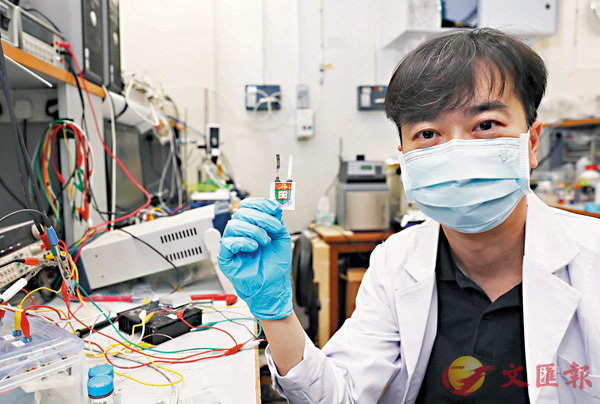

■馮憲平團隊另闢蹊徑,成功研製出「直接熱充電電池(DTCC)」。 香港文匯報記者 攝

■馮憲平團隊另闢蹊徑,成功研製出「直接熱充電電池(DTCC)」。 香港文匯報記者 攝人類社會相信每個人各有才華應盡展所長,而在能源世界,亦可以天生我「能」必有用。100℃以下的低溫廢熱,是機械、電器運作常見的副產品,亦是最難收集重用的能量形式,往往只能透過散熱丟棄,過程中更會引發環境問題。香港大學學者馮憲平的團隊,在熱電轉換的技術基礎上另闢蹊徑,以帶電荷的化學離子(ions)代替電子設計出新系統,並改用「溫度循環」的方式,成功研製出「直接熱充電電池(DTCC)」,每度溫差的發電效能比傳統熱電材料高出25倍。即使在室溫下,薄薄一片電池組的產電亦能驅動小型電子器材,將低溫廢熱化「廢」為「寶」,為未來可持續發展打開一扇窗。

■香港文匯報記者 郭虹宇、任智鵬

在現有能源體系,從原始能源與燃料到最終應用,過程有逾七成能量未有成功轉化,主要以廢熱形式損失掉。例如發電廠燃煤推動發電機,整個環境都是數百度的高溫狀態,需要引大量的水幫助冷卻散熱,同時亦會嘗試將部分廢熱回收。

相比起能量集中的高熱狀態,100℃以下的低溫廢熱(low-grade waste heat)更普遍存在於工業機械、汽車、電器中,佔廢熱總量達六成,而且由於溫差小,回收難度高得難以想像。

突破低溫廢熱發電技術瓶頸

港大機械工程系副教授馮憲平團隊,成功突破低溫廢熱發電的技術瓶頸研製出DTCC,並正逐步產業化開拓不同應用可能(見另稿)。

他介紹說,「廢熱有很多處理方式,比如將廢熱存起來,或廢熱轉電,當中熱電半導體大概五十年前已開始有很多人研究。」

熱電半導體利用熱電效應(Thermoelectric effect),當兩端一邊加熱一邊冷卻,利用溫差方式,讓材料內部的電子來回移動,從而產生電壓,傳統的半導體熱電轉換器便是以此製成。不過馮憲平指,此技術每度溫差只能產生約200μV(微伏,即10萬分之一伏)電壓,需要數百度的高溫差環境才能有效產電,難以用於低溫廢熱。

此外,轉換器厚度亦有限制,太薄未能維持溫差,太厚則會因電阻問題加劇能量消耗減低成效,而且涉及稀有金屬,成本也相對較高。

放電時產氧化 冷卻後發生還原

為此他改變思路採用「離子電力系統」,以離子取代電子作為能量載體研製了DTCC,使用不對稱電極,以氧化石墨烯/鉑金作為陰極,以聚苯胺作為陽極,加上以鹽水為主,及大量鐵二價與鐵三價離子作為電解液,利用溫度循環,即是加熱冷卻、再加熱、再冷卻的方式運作。加熱時,「氧化石墨烯本身帶負電,就會去抓取在電解液中的帶正電的離子,一抓離子就會產生電容,電壓隨之上升,當電壓到達某個程度時開始放電」。

至於陰極的導電高分子,則會在電壓達到一定高度時,不斷氧化放電,「利用鐵離子的氧化還原作用,放電的時候產生氧化,冷卻下來後會自己發生還原,就像自身修復一樣。」

此發明成功將每度溫差產生電壓提升25倍至5mV以上,即使在30℃到90℃低溫差狀態亦能有效操作,熱電轉換效率亦達到5%以上,成為「可能改變遊戲規則的綠色能源」。

馮憲平並提到,離子系統於熱能發電尚存更龐大的潛能,由於電壓變化存在於多元的電極組合中,而非只限於材料內部,「世界上,電子只有一種,但離子有很多種」,此舉大大增加探索不同材料以進一步提升效能的可能性,亦讓離子熱電(ionic thermal electrics)成為近兩三年的新興熱門領域。