�����ҩ�(�k�@) ���A�p���b2�~�b����ήe���u�����F�Сv�A�p���~3�멳�������f��11,055�W�f�H�A���̲תA�ȹO1.2�U�f�H�C ���g ��

�����ҩ�(�k�@) ���A�p���b2�~�b����ήe���u�����F�Сv�A�p���~3�멳�������f��11,055�W�f�H�A���̲תA�ȹO1.2�U�f�H�C ���g �������׳��T�]�O�� ���g�^�B��O��~����ާ����q����E���p���@�p���A�ܽЦb������|���q����E�w���жE���������ο}���f�f�H�A��ΰϤ��p�a��ͧ@�a�x��͡A�èC�~��̦h10������U�E�g�A�{�ɭp���[�\12�Ϧ@�A��12,156�W�f�H�C��ާ��Q����ܡA���]�F�~�ױN�s�W����ϡB���q�B�j�H�ί��W4�ϡA�ƨ��f�̯�W��1.9�U�W�f�H�A���Ӥ]����[�J�{����ê�κ믫���d���C�ʯe�f�A�X�j�A�Ƚdå�C

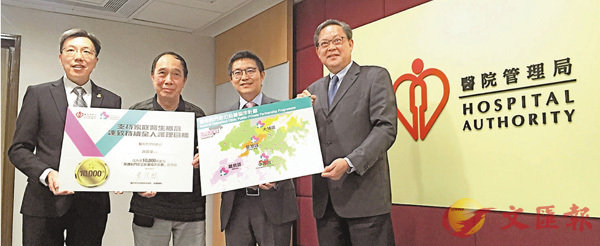

��@�p����2014�~�~���l�ʡA�����[���B���j�P�Τ٪�3�Ӧa�ϸզ�A��ާ������q�ܽЦX���f�H�A�q�ѻP�p�����Ϥ��p�a��ͦW�椤�A�ۿ�@�W�@���a�x��ͤΧ@10����U�E�g�A�é�h�~10��_�A�i���f�H��Ϧۿ�p�a��͡C�I�ۤ��~3��31��A�p���[�\12�Ϩæ�224�W�p�a��ͤ�12,156�W�f�H�ѻP�A���ѹO7.8�U����U�E�g�A�ȡA������U���B�O1,800�U���C�p�����i��16�ϫ�A�I�ܥ���18��@��273�W�p�a��ͰѻP�C

�w�����������x�T�J��74���¿��~���ܡA�����~�e��٪���|���q����E�����E�g�A�����H�w�����E�A�ȡA���Ԭݯg�ɶ�������A�M�w�ѥ[�p����Ϥ��p�a��ͶE�g�A���Ԯɶ���1�p���Y�u��10������15�����C

��v�¿��~���٪��Ϩp�a��Ͷ��ӯE���X�A�q�p����ܨp�a�E�Ҫ��f�̦h�����̡A�G�ݪ�ɶ��h�����αШ|�L�̬ñ������귽�A�u���̨줽����|�ݯf�ɡA�|ı�o�Ī��O�K�O�A�����^�h�A���^�a��o�S���A�ΡC�v�L�A�p�����U�p�a��ʹ��ɶE�g�ޥ��A�ήe�O�u�F���٤F���B�f�H�٦^�ɶ��B�p�a��ͦh�F�f�H�A�O�TĹ�����v�C

���ҩ��G�ѥ[�H�ƶW�w��

��ާ��`��F�g�z���ҩ��ήe�p���u�����F�Сv�A�ѥ[�H�ƶW�X�w���A�Ʃ�2018�~��2019�~�ױ��i��18�ϫ�A�@��350�W�p�a��Ͱѥ[��3.5�U�W�f�H���f�A�O������|���q����E���E�g�f����C5%�C

���ҩ��j�աA�p���u���O�n�����f�H�v�A�ӬO���f�H���h�ӿ�ܤδ�ֽ��J�ɶ��A�S�{���f�����ܵ��]���|�O�f�H�^�y�ܤ�����|�C��ާ����Ŧ�F�g�z���i���ɥR�A�p������ܤ��A����4%�ѻP�p�����f�H�̲צ^�y�ܤ�����|���q����E�C

���ҩ����ܡA�{�w���ꤤ���˰Q��ij�A�]�A�[�J�G�ġB�K���ġB������h��8�ط��U�f�H�������d���Ī��ܦW�椺�A���p���ڱ`�ƫ�|�Ҽ{�[�J��L�C�ʯe�f�C