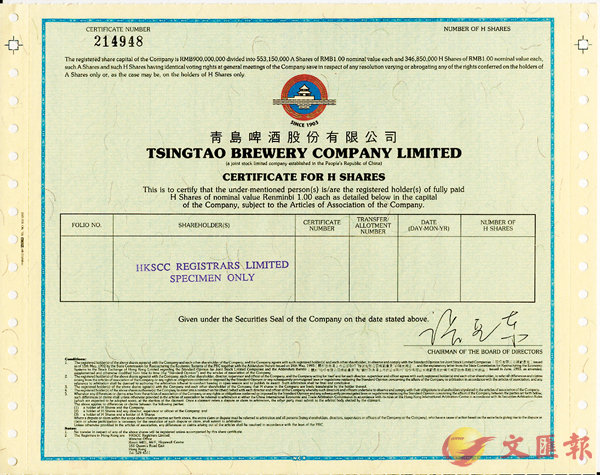

■1993年青島啤酒的香港H股股票。

■1993年青島啤酒的香港H股股票。中資公司來港上市 助力港交所成全球集資王

1993年7月15日,香港聯交所交易大廳啤酒飄香。隨着一個嶄新的證券代碼「168」出現在大屏幕上,內地首隻H股青島啤酒正式在港掛牌上市,中企海外上市的帷幕亦由此拉開。26年來,內地國企、民企、國有商業銀行、股份制商業銀行、險企、券商等大批內企紛來港上市。目前中資公司佔港股市值近七成,佔每天港股市場成交額約76%,中資公司來港上市令香港屢奪全球集資王,香港市場也助力中資公司走向國際。

■香港文匯報記者 殷江宏 山東報道

作為內地最早的啤酒生產企業之一,青島啤酒的前身為1903年英、德兩國商人合資開辦的日耳曼啤酒公司青島股份公司。

赴港上市前,青島啤酒雖然在國際上多次獲獎並出口32個國家和地區,但整體規模並不大,仍是一家地方性國營啤酒廠。

青島啤酒前董事會秘書袁璐曾參與了香港上市籌備過程。據其回憶,1992年9月,原國務院體改委批准確立全國首批9家規範化股份制改革試點,並為到香港上市做準備,青島啤酒就是其中之一。當時香港還未回歸,內地和香港的法律體系、會計體系、監管體系方面有較大差異,因此上市之前的籌備工作可謂「千頭萬緒」。

海外知名度促H股「頭炮」

袁璐說,當時一個很困難的工作是理清家底,找齊各種資產證明、賬目等資料,這對一家國有企業而言是一件很繁瑣的事情,用了大量人力物力。「(九家候選企業中)青島啤酒是做得最快的,也應該是各方面都符合要求的,所以才有了青島啤酒成為第一家香港上市的企業。」

除了準備充分,她認為青啤在海外的知名度亦是其被選為第一家H股的重要原因,因為海外上市的 「第一炮」一定要打響。

這一看法與許多業內人士不謀而合。據報道,中國證監會前主席劉鴻儒曾經回憶:「當年青啤並非是第一候選,而國務院之所以最終將『打頭炮』的重任交給青啤,正是看中它優良的品質和廣泛的國際影響力。」

啤酒主業上市屢破紀錄

從決策到成功上市,青啤只用了八個多月時間。與其他候選企業剝離出一塊優質資產上市有所不同,青島啤酒是整體上市,由原先的青啤一廠、青啤二廠和青啤四廠,變為由青啤一廠吸收合併另外兩個廠,以啤酒主業去上市。這個結構頗受投資者歡迎。在七天的認購時間裡,青啤獲超額認購110.5倍,凍結資金851.8億元,創下當時港交所認購紀錄。

1993年7月15日,青島啤酒在港交所正式掛牌。其他公司上市大多開香檳慶祝,惟青啤選擇了啤酒。「168,寓意一路發,聯交所特意挑出這個代碼給青島啤酒,特別希望內地企業發展好。」袁璐說。

青島啤酒H股發行價是2.8元,當天收市就升到3.6元。同年8月,青島啤酒在上交所上市,再次打破紀錄,成為內地第一家在香港與內地同時上市的公司。

股份制改造「脫胎換骨」

依託資本市場的力量,青島啤酒1994年收購揚州啤酒廠,次年又收購西安漢斯啤酒飲料集團,內地啤酒行業收購擴張浪潮由此開啟。但對青島啤酒而言,赴港上市除了募集到大量資金為發展迎來契機,更重要的是,通過股份制改造使企業自身「脫胎換骨」,對企業的國際化、品牌美譽度和可持續性發展均起到重要作用。

對於股份制改革前後的變化,袁璐如此評價:改制之前的國營青島啤酒廠,生產計劃是由政府來下指標,產品銷售亦是統一調撥。股份制改造後一個最大的區別,就是從計劃經濟走向市場經濟。「基本上我們要生產多少產品,是由我們自己來決定的。我們的產品賣給誰,也是我們自己決定的。我們的股東來投票選擇我們的經理人。」

據青島啤酒董事會秘書張瑞祥介紹,借助進入國際資本市場的契機,青島啤酒建立和完善了內地領先的現代企業法人治理結構,並按照國際通行的公司治理、會計標準等規則進行規範運作,逐步獲得投資者的認可。