由香港觀鳥會與藝術到家合辦的《食塘源野藝術節》因疫情緣故,由實體展覽轉成網上展覽的形式展出作品,展示多位關注生態環保的藝術家在元朗大生圍進行駐村創作的作品,希望將元朗的「魚塘文化」帶進城市中。

《食塘源野網上展覽》有三個部分,包括工作坊成果、食塘源野藝術作品展覽及文章《魚Zine》。前期工作坊的成果及四位藝術家的作品會以網上展覽形式展出,期望以藝術創作連結觀眾與社區。是次藝術節以「食」為題,讓城市人運用味覺感受大地,以味蕾細味漁民的辛勞,從味道中重新思考大地賦予我們的一切。透過視覺、聽覺、味覺、觸感與市民一同運用五感細味自然,感受源野。市民可在其網站欣賞網上展覽,網址:http://www.sustainablefest.org/fishpondsweet。

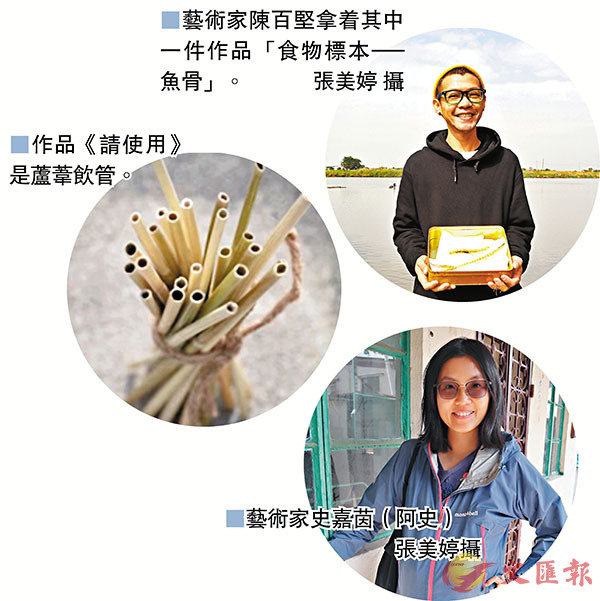

魚塘邊的蘆葦飲管

香港文匯報記者訪問到參與展覽的其中兩名藝術家,其中一名藝術家為史嘉茵(阿史),她製作了作品《請使用》,作品上是一條條的蘆葦飲管,把其用繩子束成一排,恍如一道高牆般,她本來計劃在實體展覽時供參觀者在作品上取下飲管使用。

阿史利用大生圍魚塘邊的蘆葦製作成飲管,她表示蘆葦莖是天然物料,從前的人會用它製成飲管,「但因為取材和生產過程太慢,所以就被塑膠飲管取代了。」阿史手執一支膠棒帶記者到魚塘邊,用刀把蘆葦砍下後,裁去葉子,取其莖部,再用膠棒刺穿蘆葦莖內的薄膜,經風乾後飲管便成了。阿史希望作品可帶出環保的意念,也希望令人多留意鄉村、魚塘的文化。

食物標本保存回憶

另外一位藝術家陳百堅的作品《食物標本屋@大生圍》充滿了大生圍的味道,標本屋裡有着人們對大生圍的印象:曬鹹魚、菜乾、果皮等,陳百堅把這些在大生圍中常見的食物製作成標本,標本用瓶瓶罐罐盛載,有些更被環氧樹脂「封印」着。陳百堅更向記者分享初來駐村時的有趣事:「在駐村的第一天,我要向村民蘭姨取住屋的鑰匙,但蘭姨忘記約了我,我就只能在村裡的巷子等待,村民經過時看到我這個陌生人,便紛紛走來問我是來做什麼的,還有村民和我說蘭姨外出吃飯了,我才發現這裡家家戶戶都相識,鄰里關係十分密切。」

因為駐村,陳百堅和村民變得熟稔,食物標本中有他在蘭姨家吃的魚,他留下了其魚骨作標本。「留下這些標本恍如留下回憶般,讓我記得這些食物的故事。」陳百堅希望把他在大生圍的回憶透過環氧樹脂盡量保存,並向大眾分享,望大家留意大生圍這個與城市不一樣、獨特的地方。