明代首飾集歷代之大成,不僅類型多樣、造型豐富,更兼工藝精湛,在中國古代可謂登峰造極。其以一副「頭面」為單位,首次以整體配套的方式佩戴,精美的黃金造型與玉石珠寶巧妙搭配,交相輝映。明朝廷還專門設立內府銀作局監管皇室金銀器的製作,集中全國各地能工巧匠,或累絲編織立體造型,或鏨刻精美細緻紋飾,製作的首飾尤為華麗精美。

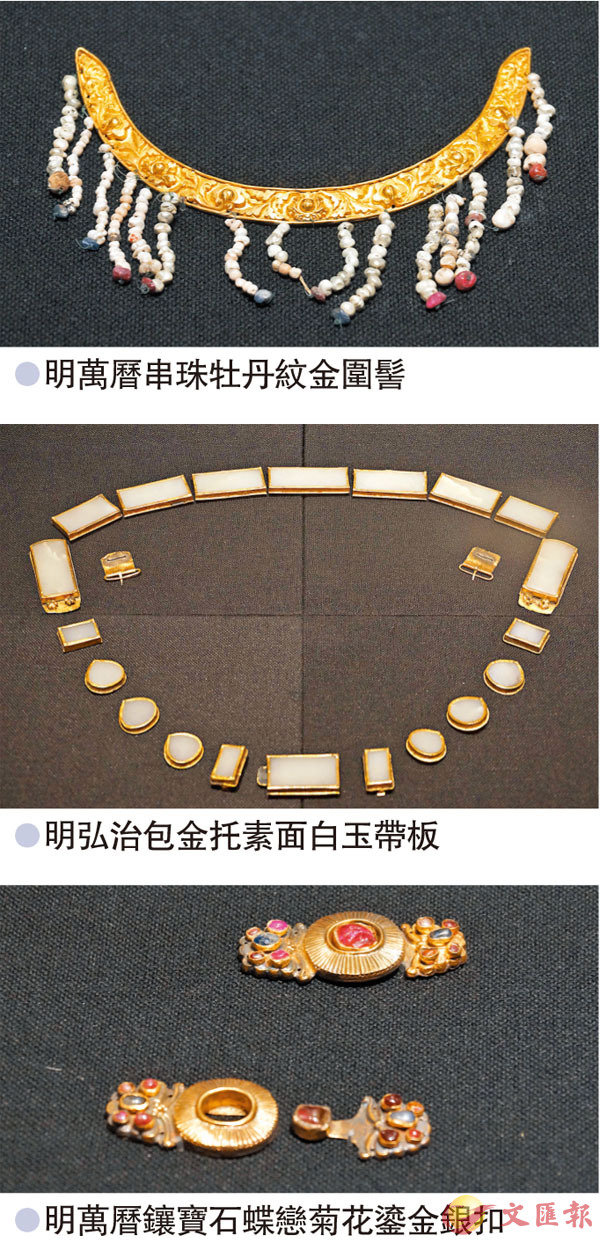

日前,「飾代風華-江西省博物館藏明代王妃首飾精品展」在大連博物館開展。展出的136件(組)文物不僅涵蓋了髮飾、耳飾、項飾、腕飾、指飾等王室貴族日常全套首飾,還特別通過系列文物對明代特有的成套系「頭面」做出展示解讀。飾品中既有宮廷內府銀作局成批製作用於禮典和冊封賞賜的宮廷珍器,也有藩王府典作所專門打造的王宮重寶,彰顯出明代濃厚的宮廷氣氛和貴族時尚審美情趣。●文、攝:香港文匯報記者 宋偉

明朝建立後,朱元璋總結歷代帝王亡國的教訓,認為要使王朝長治久安,防止皇族內部發生奪位爭權的鬥爭,就要加強中央集權,效法先人實行分封制。於是,朱元璋將諸皇子分封到各地為王,即藩王。此後,明代諸皇帝相沿成定規。整個明朝,實封就藩的親王共 48 位。

長時間穩定的社會環境和寬鬆的國家政策,使得明朝經濟快速發展,促成了發達的商品經濟和城鎮繁榮。物阜民豐,以華為美的消費觀風靡世間,在上層貴族王室階層,珍貴的寶石成為首飾的首選材料。公元1405年-1433年,鄭和七下西洋,足跡遍及亞非三十多個國家和地區,其所帶動的對外貿易和東南亞各國朝貢,為寶石材料源源不斷地供應提供了保障。各種技術條件的成熟,讓首飾從裝飾內容、表現手法和工藝製作方面都達到了空前發展的水平。

上世紀五十年代以來,考古工作者在江西陸續發掘了數十座藩王及其家族成員的墓葬,出土精品文物數千件。其中,益王系及其家族成員墓葬出土的金玉器物最為精美,這些金玉器有的刻有「內府銀作局」,是禮典和冊封賞賜所需的宮廷珍器;有的刻有「益國內典寶所」,是王府專門打造的王宮重寶。

簪釵頭面 雍容華貴

此次展出的鑲寶石龍首形金簪、鑲寶石王母駕鸞金挑心、鑲寶石鳳首形金簪、鑲寶嵌玉八仙金鈿等組成的「頭面」,就是由益宣王墓孫妃棺出土,頗為引人矚目。這副「頭面」共有 63 個寶石托,而明代寶石大多由外域採購,價值不菲。明代陸人龍所著《型世言》記載:某人逛燈市掉了枝金釵,上面有一粒鴉青(藍寶石)、一粒石榴子、一粒酒黃(黃寶石),這寶石值銀數百。據此估算,孫妃的這副「頭面」僅寶石就價值兩千多両銀子,相當於明代正七品縣令45年的官俸。

與宋元相比,明代金銀首飾顯示出的最大變化是類型與樣式的增多。首飾中髮飾的品種最為豐富。明代男女將長髮總束頭頂,以笈、簪、釵等將盤起的髮髻固定在頭上。明代婦人還沿襲前代喜作假髻的傳統,但高髻之風日漸式微。伴隨髮髻(一種新式假髮髻)的出現,首飾以一副「頭面」為單位,形成套系的概念和固定的類型和樣式,第一次以整體配套的方式佩戴。

所謂一副「頭面」,是指插戴在髮髻周圍而裝飾題材一致的各式簪釵,主要有挑心、分心、壓鬢等簪釵,再加上各式小簪、啄針之類的「俏簪」,如此組成最基本的「頭面」一副。複雜一些的,還要有掩鬢、花鈿、頂簪、後分心等,共約二十餘支簪釵。此外還要配合相應的戒指、手鐲、耳墜。不同名稱簪釵的造型和樣式,以及佩戴的位置有着嚴格的規定。一副頭面的佩戴,從選擇造型樣式到配套組合,深有講究。既要將功能配套完整,造型紋飾的寓意和諧一致,也要突出主次,發揮每個簪釵的特色。

首飾的插戴之滿成為明代女子的裝束特點,金銀花釵、梳篦寶鈿插滿在女子挽起的高髻上,簪釵錯落、珠翠堆盈,讓人在感喟盛世衣妝繁複與精緻的同時,也不由聯想到明代女性珠光寶氣、搖曳生姿的風韻。

除了簪釵,冠在明代皇族禮儀、生活中也佔有相當重要的地位。不同場合不同身份佩戴不同種類的束髮冠,男女髮冠形制不同。各種冠飾被製作得極其豪奢,可謂集珠寶之大成。

鳳冠是上層女性配合禮服所用冠飾,最高等級為皇后所用金嵌寶珠點翠龍鳳冠,以下尚有各式鳳冠。明太祖朱元璋奪取政權後,廢除了元代服制,並根據漢族習俗,上採周漢,下取唐宋,將服飾制度重新做出規定。這套制度的完成,先後花了大約30年時間。該制度規定,后妃命婦在參加大典禮時必須佩戴鳳冠。

今次展出的一件益莊王墓萬妃棺出土鑲寶石金冠,由圈、蓋、簷和舌四部分組成,通體以卷葉形金絲焊接而成。簪頭為傘形,鏨刻花紋,簪身鏨刻「銀作局嘉靖二十六年十月造金五錢」字樣。這件金冠精美絕倫,其上對稱鑲嵌55顆各色寶石,交相輝映,金絲細如頭髮,編綴精妙,充分體現了明代金銀工藝的高超技術。

項腕指飾 優雅精緻

明代發達的商品經濟、強大的對外貿易為首飾的繁榮興盛提供了沃土。除髮飾外,明代的首飾還有耳飾、項飾、腕飾、指飾等與之交相輝映,這些首飾的質地或金或銀或玉,也有琥珀、瑪瑙、水晶等。受鄭和下西洋影響,明代首飾大量運用寶石,中國傳統首飾第一次開始以寶石為主體進行設計製作。寶石和黃金搭配,精美的花絲工藝和鑲嵌技法,使得這些首飾色彩斑斕、美不勝收,給人以華麗富貴之感。

明代貴族的項飾多採用珍貴的水晶、珍珠、瑪瑙等材料製作。同樣出土於益莊王墓萬妃棺的水晶項鏈,就是明萬曆年間的項飾上乘之作。這串水晶項鏈由 98 粒水晶珠構成,珠呈扁圓形,勻稱圓滑,晶瑩剔透。宋洪邁《夷堅志·靈山水精》有載:「水精出於信州(今江西省上饒市)靈山之下,惟以大為貴。」這說明早在宋代,江西上饒就出產水晶,且頗有名聲。

隨着明代手工業技術的進一步成熟,金玉首飾加工製造工藝得到深入發展。明代金器製作在沿用傳統工藝基礎上,借鑒其他手工製作業的技法,形成了錘鍱、焊接、鏤雕、鏨刻、掐絲、累絲、鑲嵌等多種成熟的技法,或鑲嵌玉石、寶石等,或累絲編製立體造型,或鏨刻精美細緻的紋飾,使得精美的黃金造型與玉石珠寶等名貴物品融為一體。許多首飾集實用、觀賞為一體,反映出明代金銀細作高超的工藝水準。

明代《禮部志稿》記述了皇家婚禮制度。其中「納徵禮物」列出腕飾四種,即「金鈒花釧一雙 (二十両重),金光素釧一雙 (二十両重),金龍頭連珠鐲一雙 (一十四両重),金八寶鐲一雙 (八両重,外寶石一十四塊)」,基本上囊括了明代腕飾的主要式樣。

金玉飾件 等級象徵

明代的耳飾主要有耳環、耳墜兩類,典型明式耳環簪戴起來彎腳露出很長,耳墜則不漏腳。明代耳飾的裝飾設計重於寫實,精雕細作,常見有宮燈、葫蘆、花卉等。明代戒指有金、玉、銀等質地,或鑲嵌寶石,或淺刻紋飾如花鳥圖案和人物故事,在方寸之間突出表現其華貴俊美。

明代王室貴戚們在朝廷「分封而不賜土,列爵而不臨民,食祿而不治事」的藩封政策下,過着錦衣玉食追求享樂的奢華生活。除了直接穿戴外,明代金玉珠寶飾件還廣泛應用於上層貴族婦女的服飾之上,在襯托華貴典雅的同時,更體現了政治生活中的禮儀制度,是身份和地位的重要象徵。根據使用的不同部位,具體包括扣飾、玉帶、組玉珮,以及霞帔墜、玉花彩結綬等,它們或金或玉,又或金玉相嵌,既象徵富貴,又寓意美好。

其中,組玉珮是古代禮服的重要組成部分,西周時期盛行,幾經興衰,明代重又興盛。明代組玉珮的使用有着嚴格的規定,以「大佩」最為貴重。大佩掛於腰帶上,左右各一。行時叮噹,清脆悅耳,邁步紓緩,姿態優雅,以示身份出眾,品格高尚。

明代的「大佩」大致分三類:一是以珩、璜、琚、瑀、沖牙構架,圓珠串接的「大佩」;二是以葉形玉片為主組構的「大佩」;三是以上二類雜合構型的「大佩」。

自明代始,女子上衣使用金、玉或金鑲寶石紐扣開始盛行。紐扣的使用與明代女裝的款式關係密切,穿豎領大襟襖時,只在領部綴兩對或一對紐扣,大襟仍用繫帶;穿對襟短襖時,衣襟一般綴紐扣五對,如有豎領,領上另綴兩對。明代金玉紐扣因材施藝,因形設圖。圓形的扣環常見為梅花、菊花、牡丹、蓮花等。圓環兩側的繫片則取動物形象,一對兩隻,有蝴蝶、蜜蜂、鴛鴦等。這樣一副紐扣造型,或蝴蝶戀花,或雙蜂採花,或鴛鴦對蓮,充滿生活情趣,寄寓吉祥幸福。

源於唐代帔帛的霞帔,下端縫繫着金玉製成的墜子固定,稱為墜子。霞帔與霞帔墜子作為禮儀服飾,在明代政治生活中也佔有重要的地位。《大明會典》記載親王妃冠服「大衫霞帔......霞帔以深青為質......金墜子亦鈒鳳紋」,又記載「墜子中鈒花禽一,四面雲霞紋,禽如霞帔,隨品級用」。按永樂年制度,皇后用龍紋玉墜子,皇妃、皇太子用鳳紋玉墜子,親王妃、世子妃用鳳紋金墜子,郡王妃用翟紋金墜子。

除了霞帔墜,明朝也將腰帶的使用納入服飾制度,根據質地的不同劃分等級,嚴格遵守。皇后、妃嬪、親王妃、世子妃、郡王妃等均使用玉帶板;一品命婦用玉帶;二品用犀帶;三、四品用金帶;五品以下用烏角帶。

「披羅衣之璀璨兮,珥瑤碧之華琚。戴金翠之首飾,綴明珠以耀軀。」各式雍容華美、富麗堂皇的明代王妃首飾,正是明代藩王妃錦衣玉食、奢華生活的真實縮影。