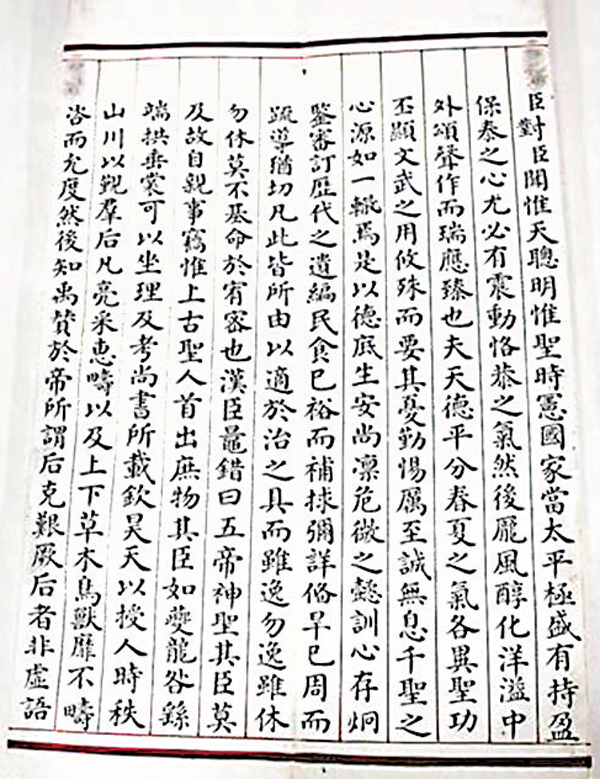

■重慶圖書館所藏的清代科舉殿試卷。 本報重慶傳真

■重慶圖書館所藏的清代科舉殿試卷。 本報重慶傳真在重慶近日舉行的可移動文物普查中,一批跨越9代皇帝、200餘年的清代殿試考卷被發現藏於重慶圖書館內。 重慶圖書館典藏的這批清代殿試考卷,共計81份,時代上起清初順治朝(1644年至1661年)、下迄清末光緒朝(1875年至1908年),共歷9代皇帝、200餘年,地域範圍涵蓋四川、浙江、江蘇等15個省份,其中川渝籍考生試卷計有37份。 ■香港文匯報記者 孟冰 重慶報道

「殿試又稱廷試,是封建時期帝王選拔國家高級人才的一種規制。」重慶圖書館館員譚小華介紹,它源於漢唐,定制於宋。「唐代武則天時,曾在洛城殿策試貢士,是殿試的開始。清光緒三十一年(1905年),盛行1,000餘年的科舉制度被明令廢止。」

由著名教育家傅增湘捐贈

據文獻記載,清代的科考舉人完成的殿試卷,統一存入內閣大庫。然而經年累月,隨着改朝換制,加上看管不善,不少殿試卷要麼被吏役偷走,要麼被蟲鼠吃掉。「我館所藏清代殿試卷,是解放初期由著名教育家傅增湘所捐贈。目前內地對於清代殿試卷的收藏,除了北京中國第一歷史檔案館和江蘇南京圖書館外,成規模的尚不多見。」譚小華說,正因如此,重慶圖書館所藏殿試卷則彌足珍貴。「此批殿試卷數量龐大、跨時長久、地域廣泛,保存比較完整,在全國實屬罕見。」

一份跨越了250餘年的殿試卷原件為冊頁裝,共9開,半葉6行,行24字,開本尺寸為14×47.5厘米,其扉頁清清楚楚地寫着: 「應殿試舉人臣李調元,年二十五歲,四川綿州羅江縣人......」據考證,這批殿試卷中,考取功名最高的舉人是清乾隆二十八年(1763年)的進士李調元,他的名次是第二甲第十一名。

據譚小華介紹,李調元的父親是清代著名大才子李化楠。李門文風之盛,才俊之多,史上實屬罕見,一直都是羅江人讀書求學的好榜樣。