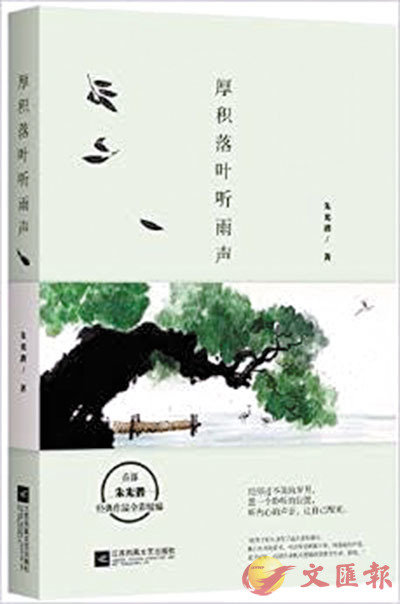

�m�p�n����ť�B�n�n

�@�̡G������

�X���G��Ĭ��Ĥ����X����

���ѧ@��������������ͪ��g��@�~��s�A���F���ǡB�����z�����A�ٽs�J�F�L���ƽg����@�~�C���e�״I��ꤧ�~�A��²�N��A�q�U�����A���H�ŵM�}�ԡA���M�O�W�@���T�Q�~�N���峹�A���UŪ�_�ӫo�ä�ı�o�L�ɡC

�H�͡u�Y�����O��ά��ʡA�Y�����O��Ǫ����ʡA�Y�����O���P������......���㪺�H�ͨ���o�T�ج��ʪ������o�i�C�v����b��u���}���N�]�K�L�ҿפH�͡A�]���Z�O�гy�M�Y�ೣ�O���N�����ʡC�v�H���ݭn�Ӧ^�����ͬ��{��P�믫���ʳo��Ӱ�סA�t�O�u�b���æ����o��˪����šC�Y�ॻ���]�O�@�سгy�A�u���P���ʬO�H�b�������ұä�o�Ӫ��L���A�b���ݤ��ұä�o�Ӫ��ۥѡC�v���p�N�Q�`�K�E�A�u�խY�L���믫����W��{��A�{�ꪺ�x�����M�N����s�L�}�A�A�H���L�٥i�H�b�믫�@�ɨD�w���C�v�o�O�гy�ʪ��}æ�ݤg�A�u�n���譱���A�W��{��A�N�O�i��W�U�A�����A���Ҫ��w�ơC�N�����譱���A�W��{��A�N�O���T�Ѵe�A����[�B���ߡB�ݤO���O�����A�������ҩ��A�C�v��p�u�������Ӥ����v���H�H����Ǫ����B���b���L�ΡA�u�H�̤����Эn�@�o�صL�Ϊ��ۥѬ��ʡA�~��o�H�O�ۮa���D�_�A���L���L�Y�A���u�O���۵M�X���������F�]�~��o�L���@�����|���V�W�ߡC�n�ӹL�۵M�A�n���ɤ����������������C�v

����ÿ���g�H��L���T�̻��G�u�֤夣�n�A���p�ơA�����p�F�Y�n���A�礣�Ȥ@���C�v���v�W�d�U���֯E�p�Ϯ��A�����Ȫ����ݻ���﨤�A�J�}���|���V�W�ߤ����A�Y�K�O�@�֪��H��Ū�֪��H�٭n�h�A��ı�o�L�᪺�H��L�᪺�H�٭n�L��A���٬O���s�b���N�q�C�]���N�z���~��|��q�@���ܮz�Ӻ�i���ߡA��۸̤]�]�t�i�����Ʊ�A�ΧƱ椧�ޥh��פ@�}�ŵ�P���ѡA�~���ܩ�L���a����C

�u�H�����L�����h�W�A�N�]���H����ۤv�ݱo���L�������n�C�H�������@�����H���l���H�h�W�A�N�]���o�@�����H��ۤv���l���H�ݱo���n�C�v������q�j�����~���\�h�j���Ǯa�B�j�v�Юa�M�j���N�a�������H�Ͳz�Q���o�X�T��²�檺���סG�u�@�ӬO�H�Ͳz�Q�b�����A�@�ӬO�t���A�@�ӬO���P�ɦb�����M�t���C�v���n����A�N�����t�X�L�̲z�Q���@���A�O�H�������O�A�R�x�W���Ĭ��`����ѨM����k�A�{�ꤤ���Ĭ�o�e���o�d�@�C��p�m���g�n�}�v���q���G�u����v���A���������A�������ˡA�����l�]�C�v�i�O�J��M�쪺�c�v�O�A���v�һ��l�t���ջD�괣�թ��K�c�v���ШD�u�w�Ǥ��j�����A�G���t�ǧK���A�p�դl�t���ɡA�����H��A�����쯪�ɤ����D�v��N����·ФF�C�@�譱�O�u�����l�v����h���D�A�@�譱�O�s�l�����u�դl�A�t���ɪ̤]�v�A�̭��n���O���G�ʩR�A�]�N�u�n�c�F�C�u���a������ӫo�����t���A�D�a�ڥ��Ƶ��t���v�A�]�����a�n���Ⱚ�a�A�H�K�~���{�U�A�N���s�l���G�u�դl�n�F�s�Ӥp�|�A�n���s�Ӥp�ѤU�v�A���s�b�|��Ҥ��A�ҥH�ѤU�F�s�̤j......���{�ȥ��]���u�ѤW�ѤU�A�ߧڿW�L�v�A�i�O���ֱ����Wű���u�ӫҸU���A���ڤd��v�r�ˡA�Ϊ̡u�ӹϾd�T�A�ҹD�I���v�H����K�A�D�a�h�u���Ӥ����A�\���Ӥ��~�v�A�ҥH�i�H�Ƶ��t���A�H�����Ѫ��N�O�ۧڪ��s�b�A�Ƶ��t���O���e�����C���Ө����ت����k�A�t���X��@�طN�ӡA�u�N�Ӱ_��ݭn�ίʥF�A�@�ӯʥF��_�ӤF�A�t�@�ӯʥF�S�H���ӨӡA�ҥH�N�ӥõL�䨬���ɭԡC���檺�����u�y���O�����^�������١A���L���ѿ�H�L���A�ϥL���W�i�H��������ѡC�z�v

�u�s�_���a�賣����x���a����v�A���ݭn�@�ӦX�A���Z���A�u��s�����Ҥ��A���٨S���{�Ѩƪ�����ηN�q�A�ƪ��٨S���ܦ���Τu��v�A�٦����Ǿ��v�θܡF���Ʀ^�СA���]���u���ɩM��ڤH�ͶZ���Ӫ�A��{�b�h�M��ڤH�ͶZ�������F�A�n��g�L�@�Ǧ~�N���Ѱs�A�w���h����Ӫ����ʡA�u�d�U�²H�������C�v�b�����ڥͬ��ݭn���P�ɡA�ݭn�@�ǬݲH�Q�`�����P���ӡA�M��~��P���M�Y����C��O�b�D��ʪ���t�a��W�A���_���ܲ��X���s�_�гy�A���ն������ƶh�A�]�]�i�J�ڸ̡A���A��@�ˬ��R�A�ѤѬM�J��î�A���ˤ��@�˲M���A�ɮɪ`�J�ߥСC�p���A�N���|���饻�@�a�ä������һ��G�u���F��ª��ͬ����D�A�����@�U���дo�A���g�������@�ˡA���Y���a�p���y�֤S�^��F�±_�C�v�]���ۤv���b�Ч@�ۤv���ͩR�A���b�^�m����|���V�O�A�]���O�O�H����N���F�h���C����G�DZӭ}