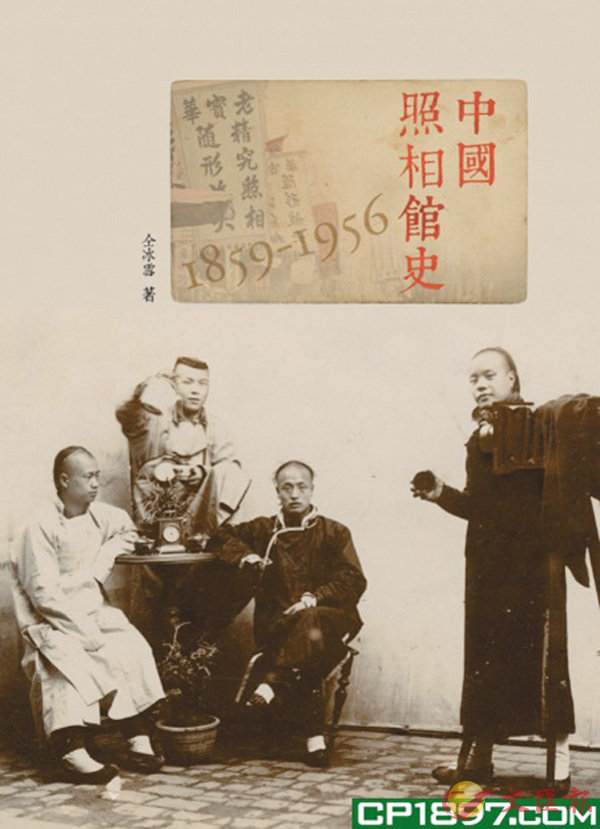

《中國照相館史 (1859-1956)》

作者:仝冰雪

出版:商務印書館(香港)

誠如蘇珊.桑塔格在《論攝影》中提到的:「相機開始複製世界的時候,也正是人類的風景開始以令人眩暈的速度發生變化之際。」當我們身處陌生情景中、眼見耳聞俱新鮮的時候,又或是當我們意識到周遭風景並不會恒定不變的時候,我們總忍不住按下快門來記錄,既為過往生活留念,說得闊大些,也為社會變遷及發展增添註腳。

仝冰雪在《中國照相館史 1859-1956》一書中,回顧源自西方的攝影技術在中國萌芽並發展的過程,並分析這一外來媒介如何一步步地「中國化」,介入國人審美口味的轉變以及時代風潮的消長之中。

書中前三章依時間順序,由1859年羅元佑在上海開設照相館開始講起,由南及北,由沿海及內陸,談到不同時期(清末、北洋軍閥時期、民國年代、抗戰與解放戰爭時期、新中國成立之初)、不同社會及文化背景中的照相館興起、發展以及衰落的故事。最後一章則以案例回顧的方式,選擇包括上海寶記和北京豐泰在內的六間歷史悠久照相館作為案例分析,梳理不同社會情形中照相館生存與發展的政治、經濟與文化條件。

作者本人收藏舊相片十數年,故書中文字間穿插大量影像,大部分是作者的自藏,還有些借自圖書館或私人藏家。這些風景及人物相片,幫助讀者更直白地了解中國照相館開創及發展中如何依循時代特徵及客人需求而不斷創變及探索的過程。作者選取「照相館」這一既滋養「奇觀」又與日常生活息息相關的客體作為敘述對象,有「窺一隅而知全貌」之效。

以一冊四百頁的書目,較難完全講述中國照相館的百年流轉。本書在內容介紹上可謂相當簡略,以至於每一章節僅用十數頁的篇幅,而且,書中例證大多選取自北京、上海、廣州和天津等幾個開埠較早的大城市,對於非沿海的、城市化進程相對緩慢的區則着墨甚少。既如此,將書名改作《中國都市照相館史》或許更為合宜。

儘管敘說簡略,但本書提出的兩個概念饒富興味:一是本土化,二是社會互動。所謂「本土化」,討論的是攝影這項外來技藝如何成為中國人觀看自身以及自身所處自然及社會風景的方式。

中國人原本不喜歡黑白影相,認為不吉利,故而19世紀的照相館紛紛僱用專業畫師,為相片着色。頭腦靈活的照相館老闆每每能審時度勢,將國人的風俗與審美口味添加入這項外來技藝的實踐中,一則為其招徠主顧提供便利,另外也間接推動了攝影與中國傳統寫實繪畫的互動。

除去為相片上色之外,照相館還在空間佈置上花費不少心思。他們將花几、洋傘和巴洛克風格的帷幔佈置在拍攝空間中,滿足中國主顧對異域風情的好奇;而電車與電船等新興工業產品出現在早期中國人開設的照相館中,為主顧提供了與現代文明、與工業革命奇景近距離接觸的機會。

這些「本土化」嘗試,要麼迎合,要麼引領,都幫助照相館提高盈利,也推動了國人審美風潮的變遷。

至於「社會互動」部分,讓我印象深刻的是作者對於照相館與權貴關係的分析。作者將兩者之間的關係描述為「利用與反利用」,因為當權貴在官方攝影機構和圖片通訊社尚未普及的年代,試圖透過影像記錄自己的生活日常,並展現身份及地位的時候,照相館一面對名人權貴的要求言聽計從,另一方面也藉助所謂的「名人效應」拓展自己的業務。山本照相館拍攝的慈禧太后「獨家」相片,經大量沖曬複製,既為其奠定業界地位,也成為營收的重要來源。

本書敘事在私人照相館逐步轉為公營的1956年作結。從那時起,照相館拍出的照片不再豐富多元,而是被某種單調的、紅光亮的風格牽引。中國照相館最近五十年的命運,作者未及深談,不過在我看來,文革時期照相館的遭遇,改革開放以來各式婚紗影樓如何參與審美的模塑與「奇觀」的構建,以及在智能手機像素並不遜於單反相機的當下,照相館如何招攬生意等等,都是有趣且值得討論的題目。■文:李夢