■余光中永春故居大型文學館。作者提供

■余光中永春故居大型文學館。作者提供彥 火

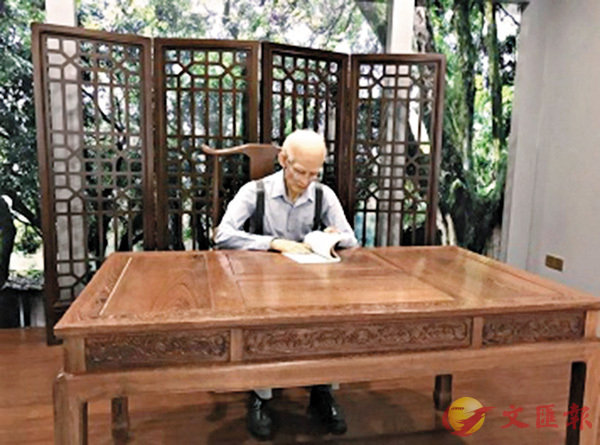

最近有一個機會,到訪余先生永春故居。余先生故居側畔已建立大型文學館,入門矗立着余先生塑像,及館內余先生在書桌伏案筆耕的塑像,活靈活現,其逼真程度大可以亂真,直令人嘆為觀止。

嚴格來說,永春只是余先生祖居,他並不是在永春出生,他生於一九二八年的南京。

據他的回憶,母親孫秀君女士於重九前一天,登高棲霞山,翌日生下了他。

一九四五年抗戰勝利,他隨父母回南京。遵從母囑,在一九四七年分別考取北京大學及金陵大學,入讀金大,寫下第一首詩。可見,南京與余光中的緣分,不可謂不深。

只是南京故居未留下任何余光中遺跡。倒是永春的祖屋保留了下來。

此次,我們還參觀余先生的祖居。故居的一堵牆,把余先生的《鄉愁》放大,有突出意義。

《鄉愁》的成功,是文字簡煉,只有十五行,但意象繁複中,格調鮮明、用字生動。

以鄉愁入題材的詩不少,但像余先生寫得那麼真情流露,那麼言短意長,富有音樂的節奏感,可以說是鳳毛麟角。

牽動鄉愁的郵票、船票、墳墓、海峽,是「縱的歷史感,橫的地域感」︰

小時侯

鄉愁是一枚小小的郵票

我在這頭

母親在那頭

長大後

鄉愁是一張窄窄的船票

我在這頭

新娘在那頭

後來啊

鄉愁是一方矮矮的墳墓

我在外頭

母親在裡頭

而現在

鄉愁是一灣淺淺的海峽

我在這頭

大陸在那頭

一開始的「小時候」,鄉情只能以一枚小郵票互通尺雁;之後是遠離家鄉,夫婦割離各一方;再後是看似毗鄰而可望不可即的慈母的歸宿──墳墓;而眼下原是雲山睽隔的兩岸,已變成可以通航的「一灣淺淺的海峽」。

從「一枚」、「一張」、「一方」,到「一灣」,蕩漾是那一束深不可測的鄉愁,層層遞進,一字一淚,一縷縷的懷愁和一份份的深情,表露無遺,令人低徊不已。

若合由羅大佑唱的余先生所作《鄉愁四韻》的最後二句:「母親的芬芳/是鄉土的芬芳」,餘音嬝嬝。 (《懷念余光中》之二)