在貴州省貴陽市花溪區黔陶鄉騎龍村的洗葱池旁,村民唐小余正在忙着洗葱,給馬上來收購的客戶作準備。

搶佔貴陽市場半壁江山

「最多的時候洗葱池旁有幾十個人一起洗葱,洗葱池站位少,家裡用水和場地比較方便的村民就在家裡清洗。」唐小余種了七八畝香葱,每當市場緊俏,一斤能賣3塊多。從搶收開始,他幾乎每天都在和客戶對接,一個客戶至少收購幾百斤。

「你到菜場一問『騎龍葱』,攤販都曉得。我們的葱皮厚、香度濃、葱白部分長,很受客商歡迎,都是直接開着大車來拖嘞!」騎龍村副主任汪福華介紹,全村現有80,000畝香葱基地,已把貴陽一半的香葱市場份額攥在了手裡。

昔居山上無路無水無電

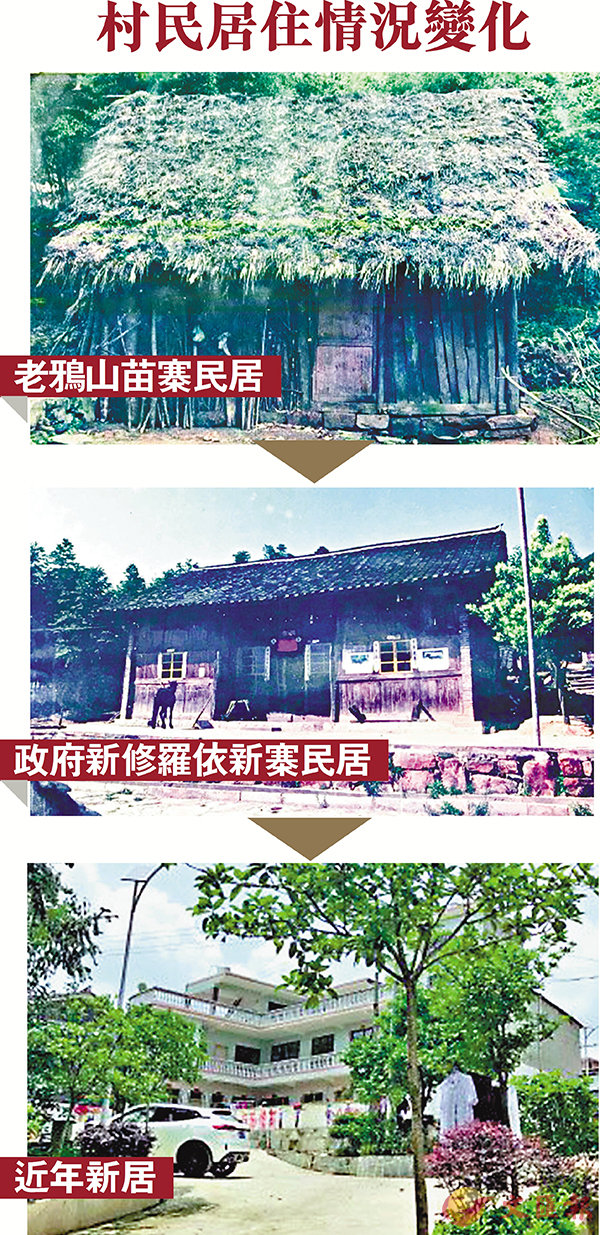

村支書劉其雲說:「村裡大力發展香葱產業,還得從上世紀90年代說起。」當時,村裡因為一個特殊情況開始探索種香葱。在當地一座海拔10,500多米、名叫老鴉山的山上,有個苗寨住着23戶人家、109人,但那裡不通路、不通水、不通電,發展長期受到制約。

「為解決口糧問題,政府很重視,但如果要實現水、電、路『三通』,一算下來,要花兩三百萬元。」時任村主任周忠超回憶,這在當時簡直是一個天文數字。後來,花溪區政府和有關部門提出,出資49萬元在山下新建家園,取名羅依新寨,就是如今的騎龍村一組。

搬到山下住小樓當葱農

1995年的一天,老鴉山的所有人收拾好東西,依依不捨同過去告別。「起初花了很大功夫,老百姓故土難離,不願搬。」周忠超回憶,除了反覆做思想工作,當地還充分尊重村民原來的生活習慣,給每家修好了磚木結構瓦房,並統一在屋後配套修建豬牛圈。為了讓搬出來的村民穩得住、能融入,村裡發展起香葱產業。

一轉眼,20多年過去。劉其雲說,如今羅依新寨從23戶變成34戶,人口增加到180多人,寨子裡的瓦房大多翻新成兩層小樓,香葱產業也逐漸規模化,成了村裡的支柱產業。

「每天都有兩輛大貨車來拉,大概運3萬斤出去。」汪福華說,考慮到香葱產業的發展情況,去年4月,村裡牽頭成立了「光耀合作社」,村民可以自主銷售,也可以把葱賣到合作社,由合作社統一銷往市場。「一半銷往貴陽,一半銷往重慶。」汪福華說。

劉其雲介紹,香葱一年可以種兩季,春節前3塊多一斤,以畝產40,000斤來算,一季收入1萬多元。依靠這一產業,2017年村裡人均收入18,000元,到2020年要達到兩萬元,一點問題都沒有。 ■新華社