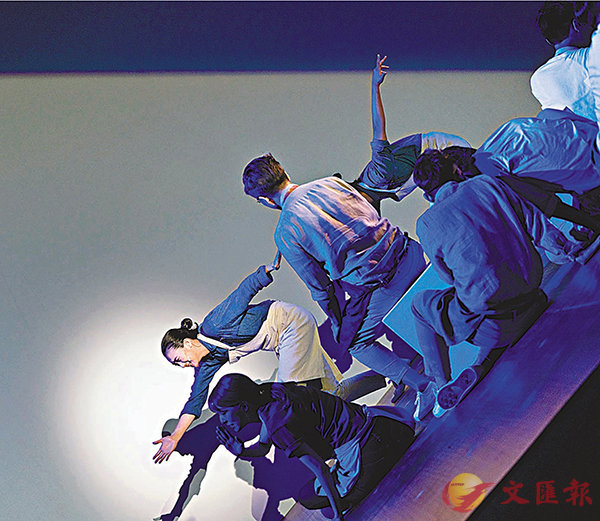

■《梁祝的繼承者們》,青春是什麼色彩的呢? 攝影:Ray Leung

■《梁祝的繼承者們》,青春是什麼色彩的呢? 攝影:Ray Leung從今年8月開始,劇場導演林奕華與西九合作在新開放的場地「自由空間」展開了一系列活動,向觀眾展現藝術教育的迷人光譜。「開箱:有關老師與學生的七部電影」中,林奕華帶觀眾走進他的私人精選百寶箱,一起分享七部以師生關係為主題的電影;「開箱:非常林奕華的四部青少年主題劇場作品」則展演1997至2000年間林奕華所創作的四部有關年輕人的舞台作品的映像;到了「開課:時老師自修室」,觀眾有機會親身下場體驗一個小時的「實驗課堂」,體驗一部劇場作品的成形;而現在正在西九自由空間大盒上演的《梁祝的繼承者們》則像是一個有趣的站點,化身成為藝術學校學生的梁山伯與祝英台向觀眾呈現他們的成長疼痛與人生困惑-我是誰?我要如何成為我自己?

而這,不正是真正的教育所最關切的問題嗎? 文:草草 攝影: Ray Leung

「最初我們在(和西九)談的時候就在想,有沒有可能不是只是做一個劇,而是將我們在自由空間的時間變成一個過程?不如試下從場地來找一些性格,回到最初來看怎麼做一個藝術學校?從我90年代的作品,到現在的《梁祝》,中間再放一個《時老師自修室》,會否可以看到整個時間的演變?然後可以讓來自不同年代的觀眾一起來感受這個場地,感受如何叫作School of Creativity。」

所有的教育都是藝術教育

對於空間的感受在《時老師自修室》中被着重放大。在這個一個小時的「模擬課堂」中,觀眾在於《梁祝的繼承者們》中扮演老師一角的演員時一修的帶領下,時而朗讀台詞、討論人物;時而剖白自己的背景、故事。每晚的內容都不盡相同,而透過不同擺放的椅子陣型,課堂的氣氛、流程走向和故事的成形路徑都發生了微妙的變化。這課堂最有意思的是,剛開始時,你清晰地意識到自己在參與塑造一個劇作,但隨着台詞的分享、故事的講述,以及圍繞着椅子的走位......空間的變化似乎也影響了你與身邊人的心理感覺,個人經歷、台詞情景、現場的聲音氣味,以及與周圍人的陌生疏離又或是意外而生的一點默契,都糅合在一起,通往一個開放的結局。

這當然是一次新奇的旅程,沒有終點,沒有答案,卻有微妙的火花跳躍。而其中最着緊的,就是感受當下。

「我自己覺得所有的教育都是藝術教育。」林奕華說,「但在華人的社會,教育是很扭曲的。那是一個很龐大的機制,很多時候是為了服務社會的需要,之後才找到一點點空間給個人去培養他自己的性格或者他的長處。我們的教育很多時候着眼的基本上是為了生存,而多過我們想要一個什麼樣的文化。這個事情和太多事情相關,家庭關係、經濟發展......我很難從這個宏觀的角度寫論文去分析它,比如這次,我也不會從制度的角度去說,比如去批評制度,或者建議改良。這也不是我的長處,我只能從創作的角度去說。」

對林奕華說,藝術作品改變現實的方式更加深層,它所探討的不是執行的角度和過程,而是從一個感受的角度回到問題的初始。「這樣的話,教育的問題就是『你怎麼去衡量人性』?什麼叫做人性?而不是講人的功用,或者他到底怎麼成為一個機器的一部分。」

在《時老師自修室》中,參與者的「感受當下」似乎打開了一條隧道。那種從日常生活中抽離出來,模糊了時空的一剎那恍惚,讓人將被外在世界磨損得支離破碎的注意力重新聚集到自己身上來,參與創作的過程也成為了重新認識自己的過程。

華人多欠缺認識自己

「認識自己」是林奕華許多作品中都有觸及的主題,在《梁祝的繼承者們》中,它也是梁山伯與祝英台透過藝術一直在嘗試尋找的。「我們華人很多時候欠缺的東西,就是對自己的了解。」林奕華說,「我們的教育,整個模式令到一個人從進學校開始,就開始用別人的眼睛看自己,嘗試去認同一個外在的別人給的形象,多過自己去追尋。另外,我們對知識的態度,很多時候被灌輸了一種觀念,就是它的重要性是幫助我們拿成績,而多過我們能通過它和世界發生關係。比如你要對知識感興趣,是因為知識幫助你認識歷史、經濟、社會,然後你才能找到自己的位置,知道自己可以創造一種怎樣的價值。所以很多時候,當知識是像灌漿那樣灌下來,真的很多人考完就不記得了,甚至對知識會產生一種負面的認知,覺得這些東西其實是一種籌碼或者工具。」他也提到現在教育系統中人文學科的薄弱與缺失:「如果教育是幫一個人認識自己,現在的科目越來越將人文的部分、一個人的人性建立的部分邊緣化得很厲害。現在很多事情都是科技先行,所以我們真的沒有了作為一個人在成長中最珍貴的兩件事:時間和空間。當你沒有了這兩樣東西的時候,就很容易覺得自己空虛,並且因為空虛而很沒有安全感。於是不管他讀多少書,拿了多少個學位,那些東西都很外在。這就是我看我們教育的現狀。」

「當人文學科被邊緣化,學生還哪有機會去接觸哲學或者心理學?哪有機會因為通過認識心理學或者哲學這些充滿問題的學科,來學會問自己問題呢?這就是我想接着做教育的原因。現在的人只是講效率、成果,而不講在背後追求這些東西的時候所造成的創傷。」林奕華說,「教育對我來說,或者為什麼我一直做的東西都可以某個程度上和教育相關,是它有一個很大的洞,需要用藝術來填補。」