��j�Ϥ� ��j�Ϥ�

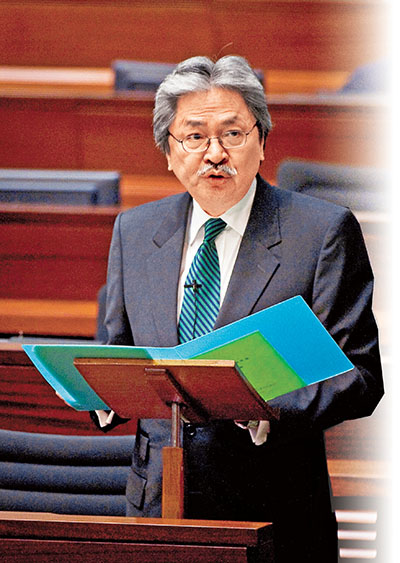

���]�F�q�q�����T�ئb�ߪk�|��Ū�]�F�w��סC ��ƹϤ�

���魻��+���y��+�{�N����

���~�װ]�F�w��פޭz�u�����]�F�p���u�@�p�աv������G�Aĵ�i����b���[�N�ӥi��X�{���c�ʨ��r�C�X��|��H�W�[�F�����]�F���J�������|�U���ֽת��Ӳ��I���@�C�s������M�Ϲ��X��|�ƻ�z�ڡH�糧�䪺�]�F���J�S����v�T�H����N�@�@�@���СC ��������B���l���@�ȤӰ�����Y�Ƿ|

�@��²��

���l���G�m���y�ɳ��n�B�m���y�H���n�B�m��ĩP�Z�n�����a�C�鼶�Z�H�C�t�w��������m�����n�B�m�s���n�B�m����ӳ��n���g�ɬF���פ峹�C�ȤӰ�����Y�Ƿ|�����C

������G�@�����s���߬�s���C�ȤӰ�����Y�Ƿ|�����C�w����m�����n�B�m����ӳ��n�o�����פ峹�C���ѻP�m�q�ѵ���3�n�����g�u�@�C

�^�k��J�u���ɡvIJ�o���X�|��

�^�k����A���������ĭ��ɥ����A�X�{���j���]�F���r�C2000�~3��A�ɥ��]�F�q�q���ť����ߵ|��s�諸�s�|���Ʃy�Ըߩe���|�A�H��s�X��|�U�ؤ�סC2006�~7��18��A�F���o���F�m�X��|�� �P�i�c�a �̨Τ���өw�n�Ըߤ��A�䤤�Ըߪ����I�O��ij�b����}�x�ӫ~�ΪA�ȵ|�C2013�~6��A�F�����ߡu�����]�F�p���u�@�p�աv�A�H��s�p���@�]�F�@�X�W���A���I�H�f�ѤƩM�����]�F�Ӿ�C

�Ш|�֧Q���� �}��T�j�då

�]�F�q�q�����T�ثK�~�ת��]�F�w��פ����ɫ��X�A�p�G�{���|��M�|�v���ܡA�P�ɵL���j�~�ӽ����A�Ӥp�ջ{�����ӤG�T�Q�~�A�F�������J�ͶռW���������C�~�ʤ����|�I���C�ܩ�}��譱�A�h�H�T�ӱ��p����G

1.�p�G�F���b�Ш|�B���|�֧Q�M�����T�ӽdå���g�`�}��A�u���H�f�M�����ܤƧ@�վ�A�Ӥ��W�[�M���ﵽ����A�ȡA���c�ʨ��r�|�b15�~��X�{�F

2.�p�G�F���b�H�W�T�ӽdå�C�~�A�W�[�}��ʤ����@�ܤG�A�H���ɲ{���A�Ȥ����A���c�ʨ��r�|��8�~��10�~��X�{�F

3.�p�G�F�����L���C�~���ʤ����T���}��W���Ͷմ��ɪA�ȡA���c�ʨ��r�N��7�~��X�{�C�`���Ө��A�H�F���{�ɪ��]�F���䪬�p�A����b���[���N�ӷ|�X�{���c�ʨ��r�A�o�����|�a�Ӥ@��ĵ�ܡC

�箶�^�G�L�p���[�|

�ȱo�@�����O�A��F���x�箶�^�b�ť��ĤG���I�F���i����ܡA�F�����e�j�x�ơA�L�p���[�|�ΤޤJ�s�|�ءC�]�F�q�q�����T�ئb�o�����~�װ]�F�w���X�u�@�ӽ®ɪ��ܡA�̭��n���O�Ҽ{���䪺�v���O�A²�檺�|��O�����u�դ��@�A�ҥH�b�ո`�|�v�����D�W�A��n�ԲӦҼ{�C�]��¦�š^

���Ϲ��I�G���_�X�|�� �U�ɷN�����@

�|�����_�X��A�U�ɦ����P���ݪk�A�D�n��������M�Ϲ��Ӥ譱�C

�Ϲ�G1.���J�ӷ����U��

���N���{���A����|��ä��U���C���M�������䥫������ú���~�ĵ|�B�Q�o�|�������|�A���O�o�q���P�~�|�V�F��ú��O�ΡA�Ҧp����ȹC�K�nú�I�������ҵ|�F�ʶR�ϯ�B�P�s���nú�|�F���X�m�B�ɰ�����`�]�nú��ձm�|���C�өҦ����ΩM�p�Ӫ����᳣�nú��t��C

�Ϲ�G2.�W����k���ߤ@

���N�����X�A�F�����]�F���D�O���J�X�{���j���i�ʡA�o�ä��@�w�n�X��|��C���H���X�A�F���i���ߡu�]�Fí�w����v�C�Ӱ�����b��w�@�ӫ��СA�o�X�u�i�ʦ��J�v�G���g�����Ҩ}�n�ɡA�F���K��h�Ȫ��u�i�ʦ��J�v���J����A�H��ɸg�����Ұf��ɩҴ�֪��u�i�ʦ��J�v�C�F���i�q�Ӱ����o��j�Ŷ��A�H���I�g�`�ʶ}��C

���N���S�{���A�F�����F�X��|��~�A�]����ʲ��~���o�i�A�۵M��q��h���g�٬��ʤ�������h���J�C�|�ҦӨ��A����ij���F���i�b�P���a�F�a�ϵo�i�ӷ~�B�M�~�A�ȡB�s�ⵥ�~�ȡA�l�ޤ��a�~���ɥΡA�F���K�i�q�ӷ~���ʤ���o����a���J�B�x����h�|�ڵ��C

����G1.�]�F���J�i�ʤj

�F�����]�F���J�D�n�Ӧۤ����G�~�ĵ|�B�Q�o�|�B��a���J�B�L��|�M�]�F�x�ƪ����^���C�o�Ƕ��ؤw���h�F�����]�F���J���|���T�C���N���{���A������a���J�B�L��|���������g�٩P���B���~�����H�ܥ~�Ӹg�٦]���Ҽv�T�A�o�O�F�����]�F���J����í�w�C

����G2.�|�ȭt��ä���

���N���{���A���䪺�|�ȭt������A�F�����Ŷ��}�x�s�|���A�ӥ����]����O�t��C�|�ҦӨ��A2011�~��2012�~����ҰʤH�f�]360�U�^���A�~�ĵ|�ǵ|�H�u��160�U�H�]�Y45%�^�C�ӷ����~�S�̰���12%��ú�Ǫ��|�ڡA�w���h�F���~�ĵ|���J�W�L�K���C�]�i���š^

�~��g�ٺ�í

�]�ݴ�u���}�v

�@�����V�x���I���l��^�k����A����g�ٳ��J�x�ҡA�F�����F��U�����A�H�ѿU�ܤ���C��᪺�]�F�w��׳����������w�ơ]�����@�ϡ^�C��\�Υ��p2014/15�~�ת��]�F�w����X�A�u��U�������I���e���g�����O�A�o���ϩP���������@�ΡA���Uí�w�g�١A�O�ٵu���N�~�v�C

�@�����V�x���������H

�����N���{���A�@�����V�x���I���������A�@�������εy���w�Ƥ��V�A�K�i��X�{�@�Ǥ��Ӧn����G�A�Ҧp2011/12�~���X���V�������j�n����f�@���L�`�J6,000�������I�A�W�V�U�Ӷ��h���o�A����F��⦳�����귽�Ω�̦��ݭn���H�h�����W���ؼСC�t�~�A���N�����X�������Ʊ�F���i�H�W�[�g�`�ʶ}��A�H�ѨM���|�W���U�ذ��D�C���O�@��{���A�w��]�F���J��í�w�����p�A�F���ɦV�H�@�����V�x���I�^�����|�D�D�A�ä��Ʊ�W�[�g�`�ʶ}��A�q�ӼW�[���������@�]�F�t��C

�M�Ӿڰ]�F�q�q�����T�ة�2014�~2��9�鼶�g���@�g�D���q�e�Ƥ��ѡr�����x���X�G�u�o�Ǥ@���ʱ��I�A�O�ϸg�٩P�����]�F�F���B�~��g�٤�í�U�����m���I�C���~��g�ٺ���í�w�U�ӫ�A�ڭ̥����v�B�����o�DZ��I�C�q�{�ɪ����p�ݨӡA�o�@�����ӫܧ֥X�{�C�v�Ѧ��i���A�@�����V�x���I�i��|�C�C�B�X���䪺���v�R�x�C(�K�P�š^

�i��

�k�Ĥ@�ʹs�C���W�w�A�u����S�O��F�Ϫ��]�F�w��H�q�J���X����h�A�O�D���䥭�šA�קK���r�A�ûP���a�Ͳ��`�Ȫ��W���v�۾A���v�C�ҥH�����H�ӡA�F�����D�`�����]�F���p��í���C

������|���|��U���A�F���]�F���J�i�ʸ��j���Q�פw���۷������ɶ��C���O�L�h�F�������ձ��X��ҫس]�|�B�ӫ~�ΪA�ȵ|���A���J���j���Ϲ��n�ӳ̲ש��C�{�b��b���H�Q���i�H���\�հ��|�v�ζ}�x�s���|���C�����|�b���Q�X�յ|��~�A�����n�����Q��h��k�A�W�[�F���]�F���J�C�o�i��O����b����F�v�{��U�q�t���檺��V�C

�Q�@�Q�G

1.�ھڤW��A���X���~�]�F�w��ױq���T�譱���⭻��X�{���r����]�C

2.�ѦҤW��ôN�A�Ҫ��A�A�{���������_�X��|��H�����A�����סC

3.�ի��X�@�����V�x���I�ﭻ����|����v�T�H

4.�ӤW�D�A���H�{���A�u�F�������n���������@�����V�x���I�v�A�A�b�h�j�{�פW�P�N�o�@�[�I�H

5.�A�{���F�����F�i�Ҽ{���X�s�|�إ~�A�٦��ƻ��k�i�H�������Jí�w�H�������׳��O�� �� �z

�����\Ū�G

1.�m�]����7�۶}���`�y�n�A����m��׳��n�A2014�~3��4��Ahttp://paper.wenweipo.com/2014/03/04/HK1403040005.htm

2.���T�ءA�G�s�@�|�ܤ@���]�F�~�װ]�F�w��סA2014�~2��26��C

3.����S�ϬF���]�g�ưȤήw�ȧ��A�|��ﭲ�����Ը̫߳���i�A2007�~6��C

|