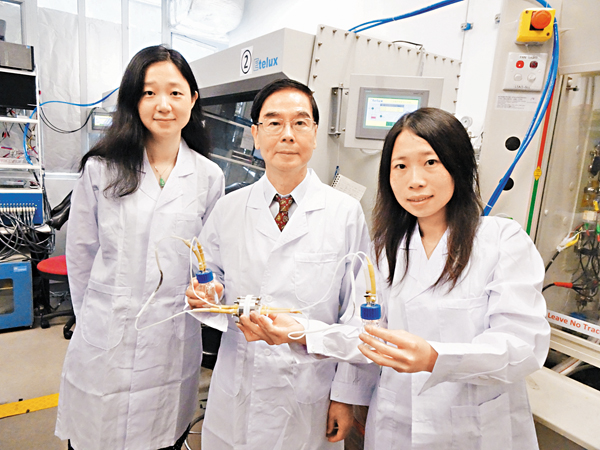

■左起:中大電子工程學系助理教授趙鈮、工程學院院長汪正平、機械與自動化工程學系助理教授盧怡君。 中大供圖

■左起:中大電子工程學系助理教授趙鈮、工程學院院長汪正平、機械與自動化工程學系助理教授盧怡君。 中大供圖助普及再生能源發電 不怕晚間無風無電

香港文匯報訊(記者 姜嘉軒)隨着經濟不斷發展,全球對能源的需求亦隨之增加,開發太陽能或風能等可再生能源,對未來社會發展至關重要。不過,這類能源時有時無,需要用電容器先把電儲起,以確保電能不會在晚間或無風時中斷。中文大學研究團隊近日成功研發出全球文獻記錄中最高效能的超級電容器及最高容量的液流電池,提升了儲電量及電力傳輸速度,如此就能「好天收埋落雨柴」,達至穩定供電,有助促進可再生能源發電的普及化。

根據國際可再生能源機構於本年6月發表的報告顯示,全球太陽能的發電量佔全球總發電量將由現時少於2%,到2030年將提升至13%。同時,2014年全球太陽能發電量較2013年增長近4成,而發電成本預期可在未來10年減少近六成,這些數字均反映太陽能相關的技術將會愈來愈備受重視,並有龐大的發展潛力。不過,目前可再生能源的轉化技術面臨着供應不穩定一大瓶頸,當用電量高的時候,會因為儲電不足或傳輸效能不佳,未能為用戶提供足夠的電力,大大限制了可再生能源發電的普及性。

功率密度 全球最高

由中大工程學院院長汪正平領導的跨院校研究團隊,自2014年起進行為期5年的「智能化太陽能技術︰採集、存儲和應用」研究計劃,成功研發出納米結構金屬氧化物-碳複合材料,並以此物料開發出不對稱超級電容器,其能源密度及功率密度是全球文獻記錄中最高效能的。

汪正平解釋︰「可再生能源時有時無,如太陽能、風能,在黑夜或沒風的日子,便無法轉化出電能,因此需要具效能的電容器,於日間和有風的時候有效地儲蓄這些可再生能源,才可穩定地提供電能。」

傳統的儲電池儲電量雖然高,但充電時間較長;若電容器充電時間較短,則儲電量亦少,兩者各有缺點,效能未能達至最佳水平。不對稱超級電容器結合了儲電池及電容器的優點,加強儲電量及電力傳輸的速度,正可突破現存技術的限制,解決可再生能源供電不穩定的問題。相關研究成果分別於《納米能源期刊》(Nano Energy),以及《自然通訊》(Nature Communications)和《先進能源材料期刊》(Advanced Energy Materials)刊登。

另一方面,中大機械與自動化工程學系助理教授盧怡君團隊,則成功結合液相碘化鋰和固相硫流陰極,將陰極液流電池的容積量提升至全球文獻記錄中最高容積量之一,有關技術並取得專利權,並計劃應用於電動車上。