一位以船為店售書為生的書商,在打開一紙塵封多年的信之後突然決定起航。書船在駛離塞納河的最後一刻,一位售出50萬冊作品的暢銷書作家冒着落水危險連滾帶爬上了船--兩個各懷心事的男人,展開了一段沿河而行的旅程。

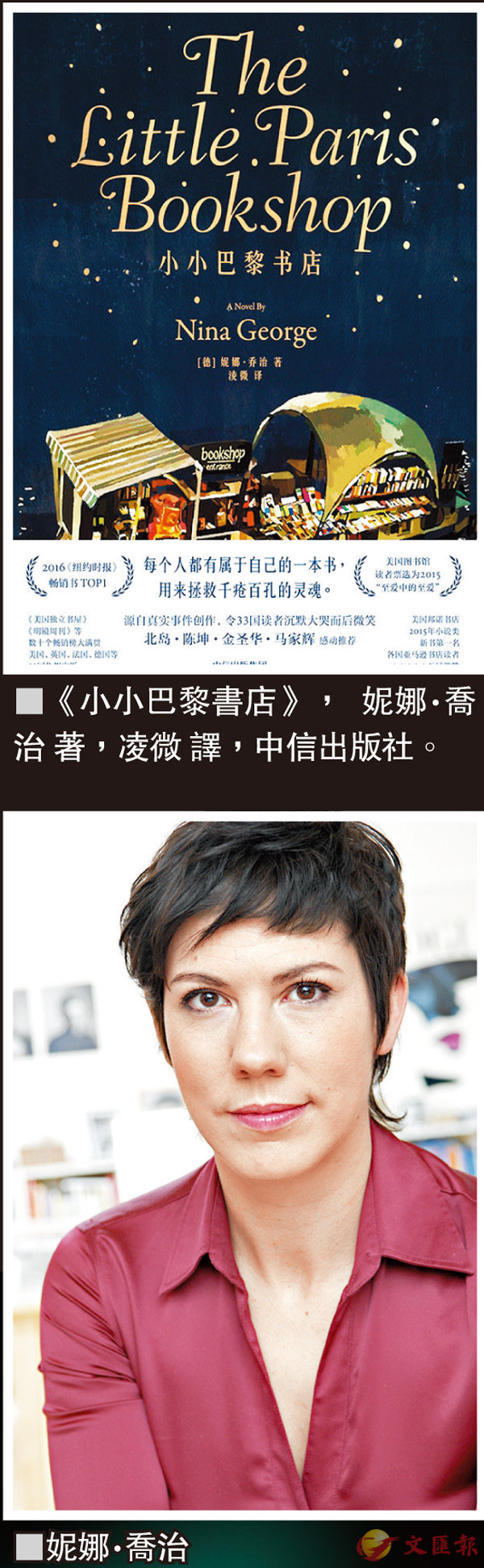

旅程中,他們賣了一些書,冒了一些險,遇到一些人,但這無法更改他們對內心的追尋和對自我的追問。這就是德國作家妮娜•喬治作品《小小巴黎書店》所講的故事。■文:韓浩月

書商的名字叫佩爾杜,作家的名字叫馬克思。這兩個人,內心都有道過不去的坎兒,佩爾杜感覺被他的情人曼儂拋棄,而馬克思則陷入成名之後無法定心寫作的困擾,他們都急需離開巴黎--這個浪漫而舒適的環境,去製造一點兒困難,來激發沉睡的情感。

那封放置了21年的信,成為撬動這個故事的關鍵點--雖然作為讀者來說,能這麼長時間不打開熱戀對象的最後一封信,帶來了足夠強烈的戲劇矛盾衝突,但多少都有些不可信。

而「不可信」、「誇張」、「一點點的矯情」......這些元素在《小小巴黎書店》中,恰恰又神奇地展現出其珍貴的一面。比如佩爾杜先生為離去的情人守身如玉二十年,不禁讓人想起《霍亂時期的愛情》中阿里薩對費爾米納所說的謊言,但阿里薩的謊言對於費爾米納來說,何嘗又不是甜蜜的情話?

能讓《小小巴黎書店》實現包括《美國獨立書屋》、《明鏡周刊》在內數十個暢銷榜大滿貫成績的主要原因,恰恰是妮娜.喬治把一份不太可信的愛情,描述得無比傳奇、忠貞、動人。

《小小巴黎書店》面世後已在33個國家出版,不難找到它受歡迎的原因。這個故事是以書為載體展開的,每一個小章節的扉頁,都提示了將要展開情節中會出現什麼樣的書籍,這使得整個故事,瀰漫着文學氣質,這氣質一定程度上對愛情的表演性質起到了昇華作用。

它還模糊了故事的時代背景,拒絕使用那些意味着「淺薄、速食、無趣」味道的工具,比如「電話、手機、電子郵件、臉書」等。在一個文化保守的氛圍下,去講一個驚濤駭浪的情慾故事,這製造了不錯的反差效果。

令人神往的「水上文學藥房」

最重要的是,《小小巴黎書店》刻畫了一個非常理想化的情感模式:一種躍出於婚姻之外、只求心靈交融的男女之愛,以及一種掙脫了世俗眼光束縛、最後實現和解的情敵之愛。這個故事用它的非同尋常之處,幫助一些有困惑的讀者尋找到了慰藉之地,哪怕只是借書中的故事來紓解現實的塊壘,但畢竟那艘沿着法國河流輾轉一圈的書船,載着讀者完成了一個無法完成的旅程,觸碰到了一個不太可能實現的夢境邊緣。

已經有了那麼多經典的情愛故事,敘說過愛的迷惑、愛的不公平以及愛的悲劇,但在此前這些故事多是把重點放在女性的身上,比如《查泰萊夫人的情人》、《包法利夫人》。《小小巴黎書店》顛倒了個兒,佩爾杜和馬克思的身上,那些不多不少剛剛好的「怨男」氣質,無疑會讓無數女讀者們傾心......尤其是在愛情故事徹底進入女性消費主義時代之後,《小小巴黎書店》可以滿足多數女性讀者對於城市與旅行、愛情與情愛、傳奇與浪漫等方面的想像--文學,在這本書裡成為一個美好到無可挑剔的背景。

據說《小小巴黎書店》改編自真實故事,如果這是真的,那麼書商以「文學藥劑師」的身份,在「水上文學藥房」中,根據讀者不同的「心靈病症」,開出適合的書單作為「藥劑」,來幫助讀者癒合心靈傷痕--這的確是一個非常棒的創意。

儘管每個人的閱讀口味都是非常私人的事情,但要是有像佩爾杜這麼一位觀察力強、又體貼又霸道的「文學藥劑師」,準確地推薦好書目,恐怕讀者還是樂意接受的。那麼,《小小巴黎書店》這本書值不值得推薦?我個人的看法是,它的確是一本好讀的、有故事的、文采也算斐然的作品,但讀的時候不要較真,不要拿「經典」的標準來要求它。

書與書店,已經成為情懷主義者固守的堡壘之一,這幾年與書有關的暢銷小說層出不窮,在電子閱讀和智能時代快速覆蓋人群的時候,讀書與書店的故事,並在書與書店中去寄託某些未竟的情感、緩解一下無法釋懷的惆悵,也許是一代人最為便捷的尋找共鳴與安全感的方式了。