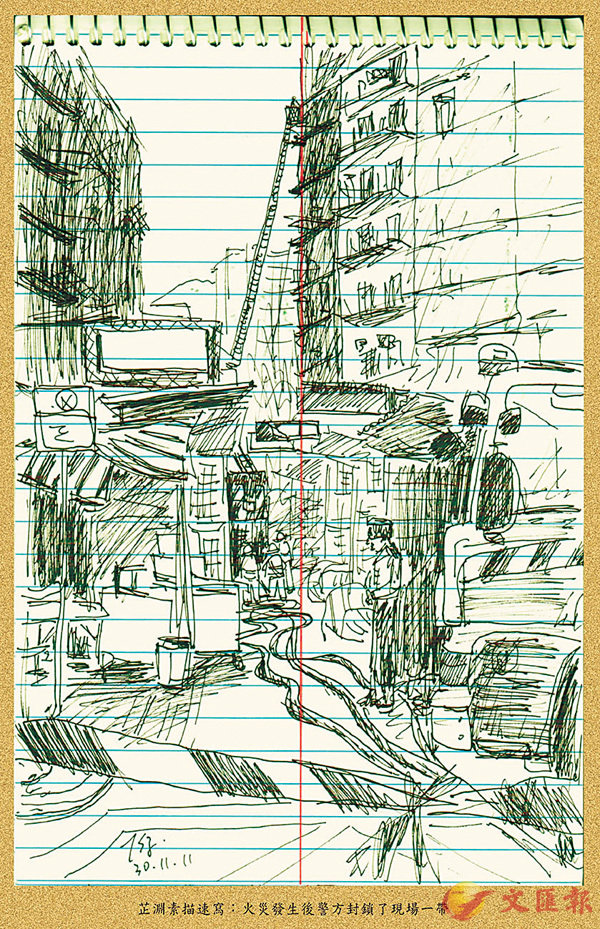

■黃芷淵筆下的大火現場。

■黃芷淵筆下的大火現場。《我們在現場──從香港出發》

作者:黃芷淵

出版社:鳳凰書品

「我們這個時代有報紙,它盡可能使每塊陸地和海洋在早餐桌上向你報道它的情況。」這是美國哲學家Ralph Waldo Emerson(愛默生)於1904年發表的《Works and Days》中,對當時急不及待地邁步前進的社會的描述。

一百多年過去,愛默生已然是美國文化精神的代表人物。但是,世界卻早已變了樣。忙着報道各路消息的不光是報紙,還有電視、手機、平板電腦......網絡上,小至友人八卦,大至國家交惡,都在大大小小的屏幕裡日夜轟炸。至於你的早餐桌呢?它在資訊汪洋裡漂浮着。

有說,如果真有古代人能從過去「穿越」到今天,光是接收爆炸式的資訊就足以把他/她逼瘋。遠的不說,如果來者是從愛默生年代「穿越」而來的美國人,天天聽到總統先生大呼小叫,想必也是精神折磨。

時代轉變,對新聞工作者來說,新媒體、自媒體的衝擊成了雙面刃。在所有人都可以在網絡上更快地取得即時資訊的同時,任何人也都能發佈真假難辨的「第一手消息」。在新聞彷彿變得廉價的時代,到底何處是現場?有前線記者的答案是:無處不現場。

鳳凰衛視高級記者黃芷淵在新書《我們在現場──從香港出發》中記下了她在2015年初採訪新加坡建國總理李光耀的「誤報風波」:當時李光耀在醫院接受治療一個多月,外界不斷傳出其「死訊」。至李光耀逝世前數天,網上忽然流傳一張新加坡總理公署網頁上的公告,指李光耀已在當日與世長辭,多家中外媒體紛紛報道李光耀「逝世」的消息。晚上的新聞直播連線在即,於當地採訪的黃芷淵卻始終無法登入公署網頁,不能求證消息真偽。她在最後關頭仔細檢視所謂的「公告」,發現上面的網址與官方網站不一樣,而更新日期更是在2014 年,可信度令人存疑。於是,黃芷淵和團隊在當晚的直播連線中成為了最早澄清假消息,作出正確報道的華語媒體。

黃芷淵說:「新聞要快,但更要準。」

傳統媒體工作者的堅持,竟然三番四次地在這個80後記者身上看到,着實出乎不少同行意料。在保鑣的槍口威脅下訪問泰國前總理英拉、喬裝成度假遊客採訪MH370乘客家屬、在火場十米外直擊牛頭角迷你倉大火......每則新聞裡都能看到忠於記者職業的黃芷淵。她把報道中的每一方寸陸地和海洋帶到觀眾面前,又生動地在書紙、油墨間呈現出「我們在現場」這個概念。

新聞記錄的既是世界某一角落的歷史真相,也是專業記者與攝影師的真實足跡。黃芷淵在書中,邀請讀者看看鏡頭背後的另一面,套用鳳凰衛視的名言就是─「大事發生時我在場」。這一次,主角不再是世界大事、社會焦點,而是換上記者與攝影師們親自講述他們的故事。除了黃芷淵入行以來的採訪經歷、點點滴滴外,更有趣的是,大學主修藝術的她還在書中分享了自己在新聞現場畫下的素描速寫。

黃芷淵與合作無間的攝影師們訪談是《我們在現場──從香港出發》的另一亮點。鏡頭背後默默用影像記錄現實的攝影師,原來有着形形色色、引人入勝的故事。有人在汶川大地震時於準備安放遇難者遺體的屍袋裡睡了一夜;有人在利比亞內戰時困在酒店被當成人質;有人在小型飛機上拍到福島核電站反應堆爆炸的畫面;有人出發到戰地採訪前拿着遺書去上班......攝影師們最為真實的內心自白,是一段段美好又煎熬的回憶。有不為人知的感觸,也有無能為力的無奈。他們的世界之所以精彩,是因為工作,是因為信念,也因為他們身處的每個地方,無處不現場。

如果你也在資訊汪洋裡漂流得累了,不妨讀一本書,聽聽別人的故事,讓自己從臉書、微博、朋友圈的轟炸中解放出來。就如黃芷淵在書中所說:「不如停一停,回頭看一看,聽一聽新聞發生時我們的心跳,說不定會有一番新的體會。」■文:韓晞汶