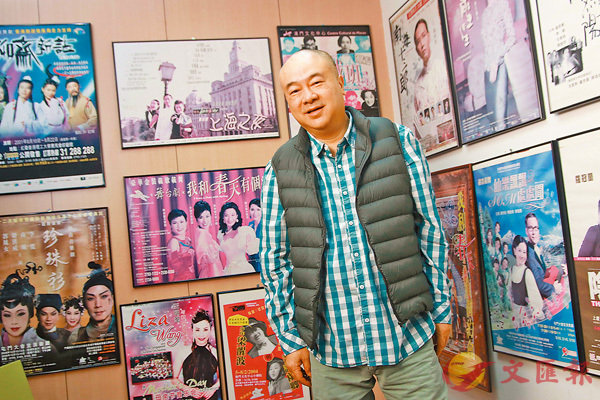

■高志森導演

■高志森導演既與梅艷芳素無交集,合作也屈指可數,談起這部紀念梅艷芳逝世十五周年的電影為什麼會讓他來執導,除了機緣巧合之外,「因為我最擅長『刀仔鋸大樹』。」這麼一個形容,完全就是為了讓別人能夠精準地描述他而預備的。喜劇的好處在於成本往往很低,容易「以小博大」,這亦是高志森認為自己可以勝任這部成本不高的電影的原因,「我拍戲絕對不會超支,絕對會在預定的時間內完成」。■文:胡茜 攝:潘達文

時隔三十五年,高志森談起《開心鬼》來嘴角仍有微微的笑意,「我這部戲是打破了傳統的,那時的電影結尾總要『打』十幾分鐘,但《開心鬼》雖然有幾條不同的線索去做總結,卻沒有一個Ending,在八十年代是一件很奇特的事。」

每一顆螺絲的位置

這套流傳至今的系列電影原先是馬偉豪導演在中學時的一部話劇,本名叫作《朱秀才》,黃百鳴作為那場話劇比賽的評委,慧眼識珠看上了這個故事,買下了版權,高志森便得以創作了後來的《開心鬼》。也正因為此,馬偉豪隨後也為高志森寫了不少故事,參與了好些個劇本,「他的大學學費都是從這裡賺來的,第一份工作也是我這裡的策劃。」

一個小小的故事,成就了黃百鳴作為男主角的第一部開山成名作,也成就了香港影壇後來的兩位重要的導演。儘管一切的發生都充滿了宿命感,但事實上,哪有什麼修短有命,所有的一切都是靠每個人自己一步步走到那裡。

場記、攝影助手、燈光、編劇、剪輯預告片......但凡是演職員表中出現過的工種,高志森幾乎全幹過,「我花了超過二百五十個晚上,就在麥嘉的家裡討論劇本,無論那部電影和我有沒有關係。」什麼都幹,自然什麼都會幹。「我知道每一顆螺絲應該裝在什麼地方」,幾經打磨過後的高志森在二十出頭的年紀便成為了新藝城影業的一位年輕編劇,人生當然有捷徑,「唔好怕蝕底」就是一條。

巧合不期而至,在此之前,新藝城正在拍攝賀歲片《最佳拍檔之女皇密令》,其中有一個光頭嬰兒的鏡頭,由於太過乏悶且耗時,沒有人願意對着一個十一個月大的嬰兒拍戲。高志森帶着一個攝影師,拍攝了四天時間,這些鏡頭成為了整部電影裡笑料最足的一場戲。也就是這幾個鏡頭,促成高志森交出了一份完美的面試答卷。

二十五歲的高志森不被看好。在片場的第一天,曾志偉走進來一見到他,便笑道:「你做導演?」高志森心裡看得很開,「我可以很肯定地說,在那一個瞬間,我準備好了。」

電光火石的一刻

黃金時代的香港電影,是對時代的一種饋贈,再看92版的《家有囍事》,看到人們的音容笑貌定格在屏幕中,也定格在最美好的芳華。

「這班演員是『啱啱遇着剛剛』,在他們的表演生涯裡面,剛好有足夠的自信去『玩』這一部電影。」高志森談起這部電影的組合仍然顯得十分興奮,「沒有辦法再去複製《家有囍事》,就算有相似的劇本,相似的橋段,再也拍不出來。今天的周星馳、毛舜筠也演不出來那個時候的他們,更遑論失去了張國榮。」

當年,公司希望高志森以《八星報喜》那樣的風格拍攝一部賀歲電影,他不肯,希望能夠完成得更荒誕一點。喜劇並不似看上去那樣簡單,它不容易令人深省,難以回味,在觀影的過程中幾乎已經到達了高潮,反而容易有一種散場之後的無力感。怎樣讓作品產生餘味呢?「創作者一定要有開朗樂觀的心態 ,」他說,「電影不只是一種藝術,同樣也是一種技術。」對觀眾笑聲的尋找便是他幾十年間對喜劇創作的訴求。在完成《家有囍事》以及往後的作品裡,高志森對喜劇的掌握是「情理之中、意料之外」,「有很多喜劇,充滿出乎意料的爆笑點,但是吸引不了觀眾,因為它不合情理,看上去就是鬧劇。」

當年《家有囍事》的劇本定稿後,包括張國榮、周星馳及毛舜筠等在內的演員們紛紛意會了劇本的精髓,但黃百鳴演不出來,他在當時完全無法認可這種荒誕的概念,他不想和他們一起「癲」。然而正是在群魔亂舞裡的這種正兒八經,反而無形中給這部電影造成了強烈的反差,形成了一劑化學作用,誰說哪裡不都有一雙上帝的手呢?

與自己跨越時空的重逢

現年60歲的高志森,並沒有自己相當滿意的作品。「在電視上看到自己的作品,當然會停下來,想起當時發生的一些事,覺得回味。但是更多的是懊惱:『哎呀有沒有搞錯拍成這樣,哎呀這裡應該留長一點嘛,哎呀......』諸如此類。」雖然成也喜劇,並以擅喜劇創作著稱,但說起稍為心水的作品,卻是未成形前的《陰陽錯》。而它的雛形,倒與最近完成並正在上映的《朝花夕拾·芳華絕代》(下稱《拾芳》)有着異曲同工之妙。

「《陰陽錯》的第一稿是我認為從事編劇工作以來寫得最好的。譚詠麟飾演一名保險調查員,去調查一個自殺的人。在調查裡面,有六七個人的說法去建構這個死者,但是這些片面的版本展現出來的死者是完全不一樣的,幾乎風馬牛不相及,但是由這些完全不相關的事件,反而能夠交織出一個立體的人。這一稿雖然並沒有拍出來,但是這一個概念,我將它放到了《拾芳》裡。」

在新作品《拾芳》裡,梅艷芳有五個不同的面貌,由不同的側面構成:有少女時代的梅艷芳如何作為「別人的歌迷」去追星,有為「沙士」的遺孤籌款,作為社會公益的推動者,同時,她當然也是一個不能觸及的偶像。這些不同的面相,從各自的時代、生活中竄出來,用濃濃的煙火氣繚繞成了一個全面的、令人懷念的梅艷芳--香港電影往往用類型人物以側寫時代,而《拾芳》則用了時代去側寫美麗的梅艷芳。

不過,與其說是對自己最滿意作品的一次小小的改編,倒不如說,這是跨越了時空與自己相逢。高志森說,過去十年最大的衝擊正是三位老友--黃霑先生、沈殿霞女士和梁漢威先生的一一離去,他們正巧都於各自的六十四歲時仙遊,對於六十歲的自己來說,總歸有種時日無多的蒼涼。因此,到了《拾芳》,想要用過往擅長的喜劇手法表達已經力不從心了。但又是恰逢如此的心境,成就了一部淚中帶笑的《拾芳》。

雖然說着這樣的話,但他倒沒有一雙大徹大悟或是「睇化」的眼睛,他的雙眸亮亮的,像是那個「沒有Ending的開心鬼」。