故宮博物院現藏有吳昌碩書法、繪畫、篆刻作品二百餘件。作品創作時間跨越四十載春秋,涵蓋吳昌碩四十多歲至去世前不久的各個階段,其中收藏的吳昌碩篆刻作品,都是其為不同地域、階層的各色人等所治,通過這些,可看見文人之間的「金石之交」。

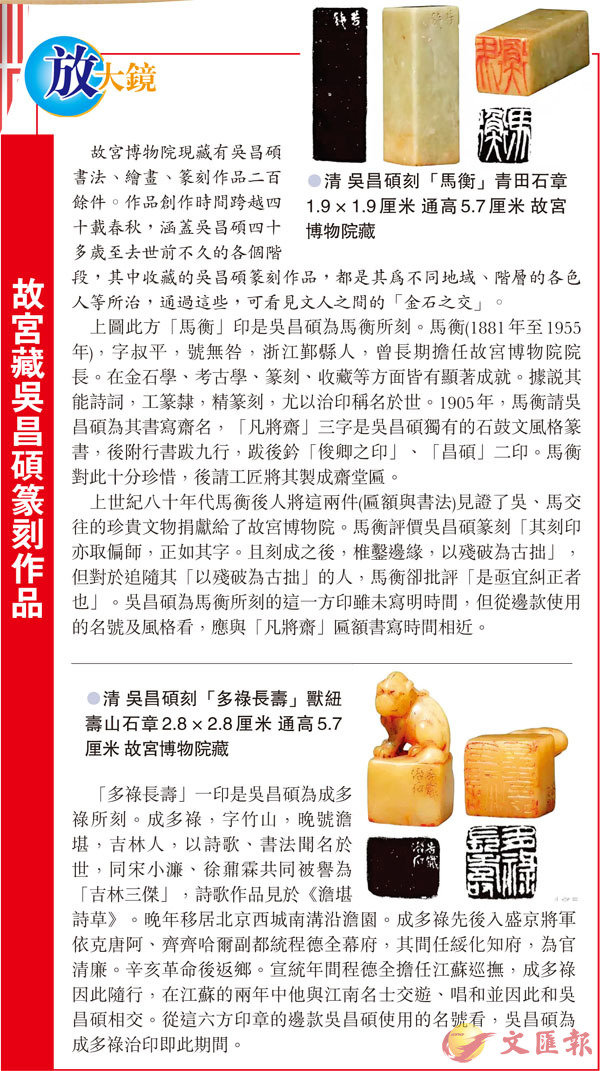

上圖此方「馬衡」印是吳昌碩為馬衡所刻。馬衡(1881年至1955年),字叔平,號無咎,浙江鄞縣人,曾長期擔任故宮博物院院長。在金石學、考古學、篆刻、收藏等方面皆有顯著成就。據說其能詩詞,工篆隸,精篆刻,尤以治印稱名於世。1905年,馬衡請吳昌碩為其書寫齋名,「凡將齋」三字是吳昌碩獨有的石鼓文風格篆書,後附行書跋九行,跋後鈐「俊卿之印」、「昌碩」二印。馬衡對此十分珍惜,後請工匠將其製成齋堂匾。

上世紀八十年代馬衡後人將這兩件(匾額與書法)見證了吳、馬交往的珍貴文物捐獻給了故宮博物院。馬衡評價吳昌碩篆刻「其刻印亦取偏師,正如其字。且刻成之後,椎鑿邊緣,以殘破為古拙」,但對於追隨其「以殘破為古拙」的人,馬衡卻批評「是亟宜糾正者也」。吳昌碩為馬衡所刻的這一方印雖未寫明時間,但從邊款使用的名號及風格看,應與「凡將齋」匾額書寫時間相近。

「多祿長壽」一印是吳昌碩為成多祿所刻。成多祿,字竹山,晚號澹堪,吉林人,以詩歌、書法聞名於世,同宋小濂、徐鼐霖共同被譽為「吉林三傑」,詩歌作品見於《澹堪詩草》。晚年移居北京西城南溝沿澹園。成多祿先後入盛京將軍依克唐阿、齊齊哈爾副都統程德全幕府,其間任綏化知府,為官清廉。辛亥革命後返鄉。宣統年間程德全擔任江蘇巡撫,成多祿因此隨行,在江蘇的兩年中他與江南名士交遊、唱和並因此和吳昌碩相交。從這六方印章的邊款吳昌碩使用的名號看,吳昌碩為成多祿治印即此期間。