■小學普遍開設音樂課

■小學普遍開設音樂課19世紀末,在變法維新思潮影響下,「創辦新式學堂,引進西方先進教育體制,開展現代科學教育」的潮流開始興起。1904年,清廷頒佈《奏定學堂章程》,1905年,廢除科舉。新式學堂紛紛建立,中國現代教育由此發軔,音樂作為美育的方式在那個時代先進人物的心目中佔有着重要的地位。

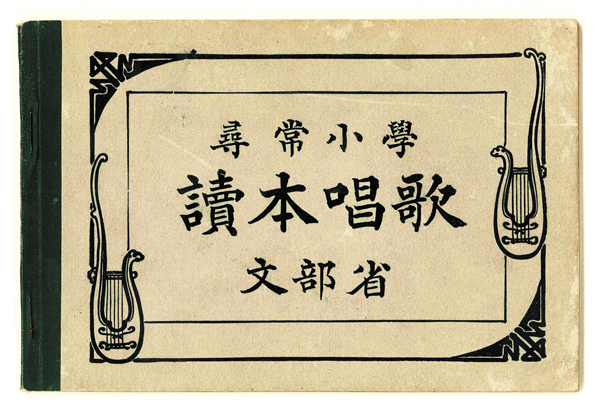

學堂樂歌是隨着新式學堂的建立而興起的歌唱文化,一般指學堂開設的音樂(當時稱唱歌或樂歌)課或為學堂唱歌而編創的歌曲,它是一種選曲填詞的歌曲,起初多是歸國的留學生用日本和歐美的曲調填詞,後來也用民間小曲或新創曲調。學堂樂歌的宣導、推廣者以沈心工、李叔同、曾志忞等啟蒙音樂教育家為代表。學堂樂歌的創作,處於中國近代音樂文化的起步階段,它是許多嚴肅的學者努力探索的結果,深受維新運動和維新思想的影響。

在新式學堂內開設的「樂歌」課,就是仿照西方學堂的教育體制所設立的。最初國人是學習日本人的辦學方法。之所以學習日本,是因為它從1868年明治維新後,開始全面學習西方的政治制度、科學技術和教育體制,在亞洲成為了一個「西方化行為方式和封建主義思想混合體」的社會,在綜合國力方面全面超越中國。所以,早期中國留學生大多選擇日本為留學地。這些早期的「海歸」們,認識到現代音樂教育之於國民素質的重要性,所以有的人開始學習這方面的知識,回國後成為了早期的音樂教師。