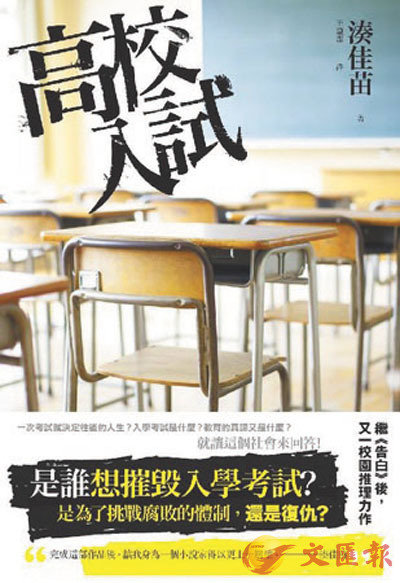

《高校入試》作者: 湊佳苗 譯者:王蘊潔 出版:台灣東販

《高校入試》作者: 湊佳苗 譯者:王蘊潔 出版:台灣東販公開試的應試期剛過去,不少考生曾經費盡心力去拚搏的日子,已成為日後回憶的片段。無論回憶起來,是甜夢還是噩夢一場(那大抵要待放榜的一刻才可分辨),均屬不能改變的現實。可以做的,不妨趁此契機,看一看與考試有關的考試小說,從中去感受一下自己的經歷,究竟是在天堂還是地獄呢?

因《告白》而成名的湊佳苗,現在已成了日本一線的暢銷作家,而且與影視界的連繫也愈來愈緊密。一般而言,大部分的日本小說家都是先寫了作品,待作品有了一定口碑,加上又被影視界看上了,然後再賣出影視版權,最終便有電視版和電影版的出現。但湊佳苗的人氣,早已進展至可以在小說界及影視界兩棲遊走的地步。12年她第一次為電視劇執筆寫劇本,為富士電視台完成了《高校入試》,由長澤雅美主演。而劇本當然也同步在《小說野性時代》連載,後來又潤色為小說版刊行,可以說是一次逆向之旅──即由影視劇本回流至小說面貌的嘗試。

湊佳苗很聰明,她在小說劈頭便抓緊讀者的眼球。「有沒有想過,即使賭上人生去參加考試,那些改考卷的傢伙可從來沒想過,自己批改的考卷會影響別人的人生。」正是從彼此深有共鳴的考試制度中出發,令到大家的神經拉緊至同一起跑線上。

小說以簡稱「橘一高」的「橘第一高中」為焦點,它是縣內數一數二的升學名校,縣內學子無不以進入橘一高為目標,甚至有「進入橘一高就是人生最輝煌時刻,之後就算進入三流大學也無妨」的說法。

以上背景與香港學生有一定出入,因為香港的中學是一貫六年制,中途不用再考試。但其實無論日本,又或是中國內地,升高中試都是人生大事。高中的實力直接影響到將來升讀大學的機會。湊佳苗把焦點鎖定在高校入學試,而非大學入學試,我認為是正想把壓力的嚴重性更進一步交代清楚。連高校入學試都這樣,何堪大學的公開試呢!更為甚之,是當中提及的地域文化,即在地域之中自有不少不能以理性分析的潛規則及氛圍存在。作者設定就是對當地人來說,能進「橘一高」就好像人生任務,等同進入了勝利組。小說中提及的例子,是情侶打算結婚時,發覺男方什麼都好,工作盡責又體貼又顧家,可是唯一缺點就是在二流高中畢業,而女方是「橘一高」的畢業生,於是婚事唯有告吹。因為在當地文化下,丈夫較妻子頭腦不靈光,一定會成為周遭鄉里嘲笑的對象,而且彼此同年齡的朋友一定也來自不同圈子,將來尷尬事肯定源源不絕,所以只好作罷。

而在小說中,一切張力置於入學試上。在橘一高入學考試前一天,有老師發現教室黑板上貼着一張紙,紙上預告着「要搞垮入學考試」!而在考試過程中,某位考生的作答用紙離奇消失、考試進行中卻不停有試題被洩露在網絡上、手機在考試中響了起來......凡此種種,均突顯了入學試背後所蘊藏的恨意。是的,這也是湊佳苗的本色,迄今為止她的小說也可籠統地稱之為「恨意書寫」,把潛藏人心的各式陰暗面逐一展現。在《高校入試》中,她的「恨意書寫」的變奏,是把以前集中於某人(即主角)身上的深層恨意探究,改為分散延伸的結網經營,把「要搞垮入學考試」集團由虛化實,利用人人不同程度的恨意,匯聚成終極創傷來。

回頭說來,湊佳苗的小說一向被人形容為會看得人很累。但有時候,我認為也不妨借此來紓緩一下自己的對照狀況。擱下小說的懸疑佈局得失不談,作者把入學試的兒戲與地域文化中的無比重視構成強烈反諷,好讓大家想一想視之為人生基石的高中資格,背後的含金量真的名副其實嗎?

與此同時,對香港學生來說,鋪天蓋地的描述,均離不開考生面對無比的壓力。但只要放眼對照周圍的地方,不論是日本及中國的高校入試文化(已不談高考文化),又或是更為嚇人的中國、日本及韓國等地的補習文化,大抵我們已算是小巫見大巫。唯有認清現實,再鎖定步履,決定何地何方的升學/讀書文化適合自己,才是不二法門。■文:湯禎兆