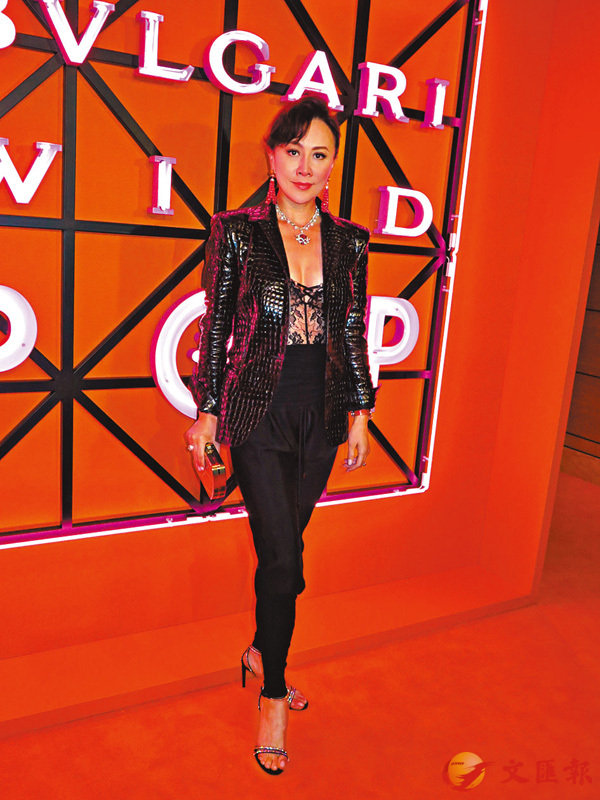

■劉嘉玲表示要設立電影博物館有利推廣電影。

■劉嘉玲表示要設立電影博物館有利推廣電影。香港過去的經典電影對於這個城市來說,算是一種文化記認,對於不少無緣在彼時踏足香港的各地大眾來說,都能透過電影一瞰舊時香港的獨特味道。歷史較為遠久的電影,必須將其原始的版本再把膠片進行數碼化的轉換,以及不同的後製加工,最終得以更加妥善地被世人欣賞及保存研究。35毫米電影菲林曾是電影院放映的主導格式,服務時間超過一百年。新政策對於經典電影來說可謂涅槃重生。對於保存電影歷史及文化,讓下一代有機會認識和欣賞香港電影文化遺產。對於喜愛香港電影的人來說無疑是個振奮的好消息。

導演高志森聽聞預算案撥款消息後也感到興奮,稱這是一個非常值得做的工作,「不過,二千萬這個數字應該偏低,」他計算道,「如果每一部電影大約需要接近二十萬元的成本去做修復,那麼二千萬就大概能做一百部的電影。」但是,香港歷史上值得令人回味的電影豈止一百部呢?「按照這樣來計算,應該增加撥款的金額。」他更認為在修復之後,政府應該提供較為大眾的放映計劃,如此才能夠算作一個完整的方案。「如果僅僅是存入資料庫中,那就沒有意思了。」修復固然重要,而後續工作亦不可小覷,「這個計劃應該需要一些資深的發行和從業人員去推動,這樣才不會埋沒香港電影的珍貴。」

徐小明導演也認為修復電影方面是好的,起碼大家重視這些珍貴財產。只不過5年裡面才撥出二千萬的修復基金,其實能救多少部電影呢?他知道電影資料館有這些修理設備,但是據他所了解,要很久才能修一部,根本無法自行修復整個行業要修復的片子,它們需要靠外面先進的科技幫忙去做,而不是單靠電影資料館,要不一年只有幾部就沒有效果,應該大量盡快修復,而不是慢慢拖延。

新晉導演陳詠燊表示這絕對是好事,因世界各地已將舊片陸續修復,所以香港有價值的電影亦應該這樣做。

香港無綫電視監製方駿釗對於此舉,也同樣認為是一個很好的決定,「這個舉動很好,因為很多粵語長片或者經典的電影都代表着香港電影最輝煌的時代,這樣的延續等於延續了那個時代。」而導演麥兆輝指出,財政預算案撥款予電影膠片轉數碼化的舉動不僅給予經典電影涅槃的機會,更是讓年輕一代的電影從業者能夠正視香港電影巔峰時期的作品,去揣摩與學習那個興盛時代的緣由。

劉嘉玲認為:「其實要設立電影博物館,大家亦有責任推動香港電影業!」