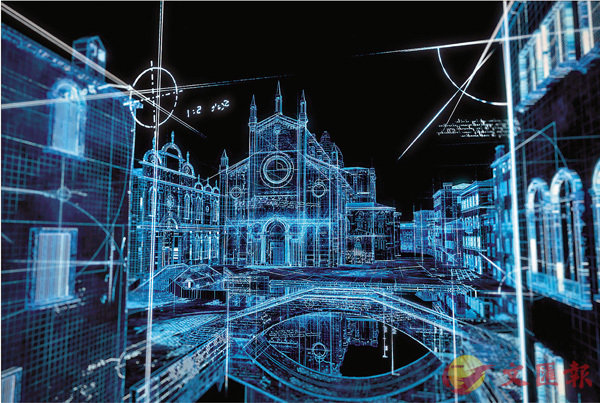

■虛擬實境影片《威尼斯石頭記》

■虛擬實境影片《威尼斯石頭記》VR技術 動態捕捉 全息投影

原本定於今年10月至11月舉行的「新視野藝術節」因為疫情而取消,主辦方推出全新網上演藝平台「更新視野」,將VR拍攝、動態捕捉、全息影像的技術融入創作,推出五個嶄新的數碼節目。康文署藝術節辦事處高級經理張國偉感嘆道,在數碼科技的加持下,表演藝術有太多可供探索的可能,「創作真的無疆界」。 文:香港文匯報記者 尉瑋 圖: 「更新視野」提供

兩地藝術家隔空合作

「更新視野」的重頭戲之一是VR影片《威尼斯石頭記》。

誕生於數碼空間的《威尼斯石頭記》是跨媒介劇場作品《看不見的城市》中的一個片段的重新演繹。本應於今年來香港演出的《看不見的城市》由香港新視野藝術節與曼徹斯特國際藝術節聯合委約,由「59製作」及蘭伯特舞蹈團攜手打造,融合舞蹈、劇場、影像奇觀,帶領觀眾走入馬可波羅與忽必烈對話中的虛擬城市。

因為疫情,演出未能來港,創作者們便大膽將演出中的一段素材取出,利用數碼技術重新建構,成為可於線上欣賞的《威尼斯石頭記》。

張國偉介紹道,英國的「59製作」本身便擅長運用多媒體與數碼科技,曾為2012年倫敦奧運會開幕典禮、舞台作品《戰馬》等設計錄像,是業界先驅。在《看不見的城市》中,「59製作」已經積累了很多的影像素材,正好可以再創作;而演出本身就是馬可波羅為忽必烈講述幻想中的城市,其涉及到的各種場景也十分適合數碼化。

但最為特別的是,《威尼斯石頭記》的誕生是英國、香港兩地藝術家的「隔空合作」成果。新視野藝術節請來香港城市大學的邵志飛教授,以及本地舞者李偉能與馬師雅合作,以動態捕捉技術為影片採集舞蹈動態,與「59製作」的數碼素材相結合,最終呈現在約9分鐘的VR影片中。

「我們堅持要有香港本地的藝術家參與其中。」張國偉說,「邵志飛教授在香港生活多年,一直專注在新媒體藝術的探索,走得很前。他以往的作品,很多都包括了新媒體技術、動態捕捉技術,或者將真人和虛擬形象相結合。在這方面他已經做了很多年。我們知道了城大有這方面的設備,很堅持他們能參與進來。」

動態捕捉展現舞蹈動態

演出請來本地舞者李偉能與馬師雅演繹動作以供動態捕捉。「兩個舞者很辛苦,一來他們沒有看過演出原本的劇場版本,二來排練是隔空進行,完全沒有可參考的資料。」張國偉說,《威尼斯石頭記》雖然有原本演出做基礎,但劇本相當於是重新改寫,原本的舞蹈動作也不能照搬,「例如有很多跳躍的動作,排練時大家都看得不是很明白,到了最後的VR影片中,才發現,這些動作是和新文本緊密呼應的。」

康文署藝術節辦事處經理吳子龍一直緊密跟進動態捕捉的全過程。「從5月底我們確定要做網上的《威尼斯石頭記》,到8月底開始綵排,演出文本重新創作,再配音成為中英文兩個版本......整個過程時間非常緊。舞者通過電話會議去綵排,前一天才知道文本的細節,兩個舞者只安排了4天的綵排,每天只有一個半小時,還要配合時差來夾時間,開始綵排了才知道具體的音樂和文本到底如何,綵排四次後,第五天就要去做動態捕捉。整個過程舞者會覺得很濃縮,時間很緊迫。他們平時的創作過程,可以有熱身,有討論,然後一邊跳一邊調整;這次卻是一上來就跳,需要迅速領悟與學習。最困難的是對着電腦屏幕綵排,動作的左右要調轉來想。好在兩個舞者都很有經驗,也有編舞經驗,學得很快,整個溝通也很順暢。」

而最讓他們意想不到的困難,竟然是那一件緊得不能再緊的動態捕捉衣。「動態捕捉時要穿上特殊的衣服,非常緊。本來跳舞的人衣服都比較寬鬆,也方便汗可以自然流出。這次就不行,這是我們沒有顧及到的,因為大家都是第一次,沒有經驗。」張國偉說,「穿着這個衣服很辛苦,對體能的要求就超乎尋常。排練中,我們就覺得,咦,他們很厲害的,怎麼跳着跳着就開始大喘氣呢?後來才知道,衣服非常緊。」

最終採集的數據,又花了一個月的時間才去除雜訊,中間城大的團隊要和「59製作」不停溝通,最終交付適合使用的版本。最後的影片被放上YouTube,用手機觀看的觀眾可以旋轉手機來「周圍望」,用電腦觀看的觀眾則可以晃動鼠標來實現視角的轉換。「當然戴着VR眼鏡去看效果是最理想的,但是如果沒有配件的話,用手機和電腦一樣可以。」吳子龍說,「更新視野」的網站上也上載了影片教觀眾如何用紙板和VR鏡片來製作簡易的VR眼鏡,增強「身臨其境」的體驗感。

沉浸式的數碼漫遊體驗

除了《威尼斯石頭記》,《空氣頌》同樣以VR影片帶觀眾走入沉浸式體驗中。《空氣頌》是以香港公園霍士傑溫室為表演場地的特殊場域作品。創作者們由環境變遷、氣候變化的議題發想,卻由別出心裁的角度切入--讓大家在夜晚的溫室花園中感受「空氣」。浸會大學音樂系副教授貝臻雅為此創作了80分鐘的音樂,再加上媒體藝術家伍紹勁所設計的充滿詩意的光影及媒體裝置,以及丹麥「聲音劇場」與香港兒童合唱團的演唱,整個作品神秘、空靈又帶着點孩子般的好奇,是獨特的沉浸式體驗。

現在演出的精華片段將被拍攝成為VR影片在網上放送,「最特別的是『聲音劇場』改以全息投影的方式來參與,你會看到幾位歌唱家在夜晚的花園中以影像出現。這放在普通環境中可能沒有太大感覺,但在那個氛圍中,就如同在一個異度空間中來欣賞作品。」吳子龍說,如同一次沉浸式的漫遊,觀眾就算是在熒幕前,也能體驗到現場的神秘氛圍。

因為疫情的影響,《空氣頌》發展出其精華VR數碼版,卻也因此開啟了未來創作計劃的大門。「我們已經和曼徹斯特國際藝術節談合作,以此作品為基礎,兩位創作者將會於明年7月前往曼徹斯特作駐場創作,並和當地的藝術家合作,在《空氣頌》的基礎上重新發展一個新作品。新作將會於2022年回到香港演出,2023年再去曼徹斯特演出。這是一個長遠的計劃。」張國偉笑說,不知這算不算是因禍得福。「本來是一個本地的演出,現在VR拍攝為數碼版,反而成為了作品的portfolio,引起了其他人的興趣,得以可能在未來有進一步的發展。」

創作無疆界

除了《威尼斯石頭記》和《空氣頌》,「更新視野」的另外三個節目同樣展現獨創性。新媒體藝術家洪強的《See字進入》融合錄像、聲音、動畫、舞蹈等元素,與觀眾在網上互動,重新讓人感受詩歌的獨特韻律。資深音樂人趙增熹與龔志成則在《線上大台主》中,引導熱愛音樂創作的年輕人將自己寫的樂曲製作成MV,並邀來星級歌手進行一一點評。而在音樂節目《耳震盪》中,龔志成推介五位另類音樂達人,透過網上平台大玩實驗音樂,挑戰觀眾的聽覺界限。

這五個節目,全都是新創作。

「以往網上的創作多是舊作品的播放,因為最快最容易做。但這不能滿足未來,甚至是現在觀眾的需求。因為大家看到很多好的、充滿原創性的作品,那麼多的珍饈百味在面前,還會優先去看舊的作品嗎?」張國偉認為,疫情為表演藝術行業帶來衝擊,但也打開了新的大門,「當我們投入資源來嘗試VR,通過現代科技的幫助來創作,真的是覺得創作無疆界。」他形容新視野藝術節一直以來所鼓勵的都是創新性的舞台作品,這舞台的定義早已不局限在四方的框架舞台上,「之前已經有作品是在街頭發生,或者拆除觀眾席,變成沉浸式的觀劇,舞台和觀眾的界限不斷在被打破。而現在,是更進一步,創作走向虛擬的空間,這也是自然的發展,只是因為疫情讓整件事加快了許多。」這次「更新視野」的五個製作,全部都是新作,並嘗試將本土和海外的藝術家相連接;而在數碼科技與網上平台的加持下,作品得以被更多人看見。「我們的網站上線10天左右,已經有6萬多的點擊率,不僅來自香港,還有全世界各地。」隨着網站上節目的陸續上線,這個數字將繼續攀升,劇場的虛擬空間,似乎無限大。

「新視野藝術節」網上演藝平台「更新視野」https://www.newvision.gov.hk/2020/tc/