���E�b�̵¼y����������͡C�k�@���s���ꪺ�}��դh�N�x�B�ڰ꯫�g�~��Щl�H�\�q���C �����n���ǯu

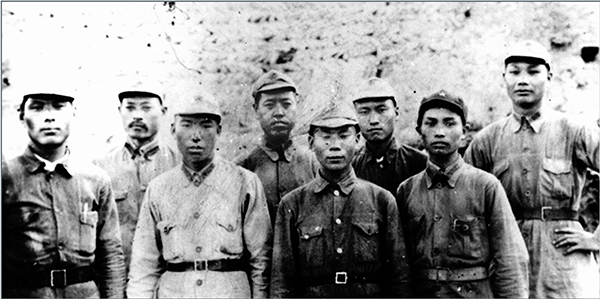

���E�b�̵¼y����������͡C�k�@���s���ꪺ�}��դh�N�x�B�ڰ꯫�g�~��Щl�H�\�q���C �����n���ǯu10��22��O���x�����ӧQ80�P�~������C80�h�~�e�A�b���B�׳����}�W��x���A���o�ˤ@��u�L�W�^���v�����q�q���H���x������U���d�������A�������b�e�u�@�ԡA�o�Q�ɥ����x�`�q�O���w�٬��u�i�歲�R�Ԫ����@�����n�Խu�v�C�o�䶤������K�O1931�~�b���R�ھڦa������ߪ�����u�A���x�x��Ǯա]�{�������j�ǫe���^���v�͡A85�~�ӡA�q�o�̨��X���@��������͡]²�٬���^�������������åͨƷ~����ߩ���A���u�Ϧ��߶ˡA��歲�R���H�D�D�q�v���Ͱʵ��}�C �������׳��O�� �_�ɵY �n�����D

�ѩ�ɹj80�l�~�A���~�ѥ[����������ǭ��w���~�ѥh�A���b�@���X��w�O�ʷ��ѤH�A�L�k���y�����H�^�Щ��ơA�ᬰ��ѡC���B���O�A�������j�Ǫ�Q�~�ӷm�ϩʦa��z�j���F�@��öQ���@���ơC�b�ӮիŶdz��`�ȰƳ������q�۪����U�U�A�O�̳q�L�L�̾�z�X���f�z��r�A�o�H�����d�����������@�����ʤH�߾z�S�P�H�ܲ`���Ϧ��߶ˬG�ơC

���{����˹L�b

�@��380�l���B���700�h�y�����B���A4,000�l�̪����s20�h�y�B��L�Q�٬��u���`�����v��������a--1934�~��1936�~����~���A30�U���x�b�����~�����e��A��|�v�ɶȭƦs3�U�H�A�������}���I���i�Q�Ӫ��A�����Ϫv�h�����O�s���R�O�q�����n�@���C�ӥ��{���H�������H���ξǭ��A�q�X�o�ɪ�200�h�H�@���U���|�v�ɪ������ʤH�A�ϤH�P�۱ϬO�����٦~�������嶤��C�魱�{�����D�C

���q�ۦV�O�̦^�а_�Q�h�~�e�P���~����u�A���x�å;ǮձаȥD���ݪ�����|�~����ͤ��y���ҤH�i�Ӧb�_�ʪ��@�������C���ɤ��y���w��@�Q�l�~�A�i����z�F�P���ӱߦ~�b�f�f�W��L�������G�u�P�¤��y�P�ӡA�ϧڦh���F40�~�C�v�o�ˤ@�y�`���P�n�A�����K�O1935�~�����~�����@�q�Ϫv�ͩR���M���P���Ӫ����ơC

����c�H�u�j�k�v�v�f

���~7��28��A�������T�H�Τ��@�B�����F�v���`�e�B�ѰO�B�ѰO�B�x�e�ƥD�u�B���x�`�F�e�h¾��@�����P���ӡA�H���@�譱�x�D�O������F�Q����\�A���x�Y�N���i���}������a�C�Ӧ��ɡA�P���ӫo�f�ˤF�G�s�鰪�N���h�A�B�b���g���A�C��A�F������ͥ��O�Ϫv�A���ɤ��y�����ޤ�����ɦP�Ӫ��O�������u�@�A�K�M�ɥ�����u�A���x�å;ǮեN�ժ����v�B�Э��]���������P���ӷ|�E�C�T�E���G�O�P���ӬV�W���̤ڵg�e�A�ӳo�دf�����`�v�����A�u���b�w�̤��w����P�z��IJ���a���աA���w�G�g�L�z�l�ƥX��~�~�o�H�ͦs�C

���y���b1981�~��¾�åͳ��U�ݮɦ^�а_���ơA�u�b�ڭ̬��x�������ɭԡA���|�س̼F�`���f�A���O�O�νH�B�įe�B�U�L��ũM�g�e�C�v���ɪ����y�A�@���u�b�P���Ӫ����ǡA�J���[��B����A�{���o�O���̤ڵg�e�ֵo�x�w�~�C�ӷ��ɨèS�������M�}�M��N������A��O�A�b�Ī��v�����P�ɡA�ĥΤF�j�Ѫ��u�B�šv���k�A�Ԥh�̱q�X�Q���~�����s���ӦB���A��b�P���Ӫ����ߤW���A�H���P���w�~�U�I�A�P��z�H�s�A�ì�z��z�A���w�G���Q�ƥX��~�C�ĥγo�ءu�j�k�v�v���P���ӡA�q�L�餺�@�ƥX�F�b�ֺ��w�A�P���Ӥ]�]����M���w�C

�����a�A�P���Ӫ��f���n��_�ӡA���x�K�}�l�V��a��x�A���嶤��K�]���H���~���x����åͨƷ~���u�P�P�����v�C