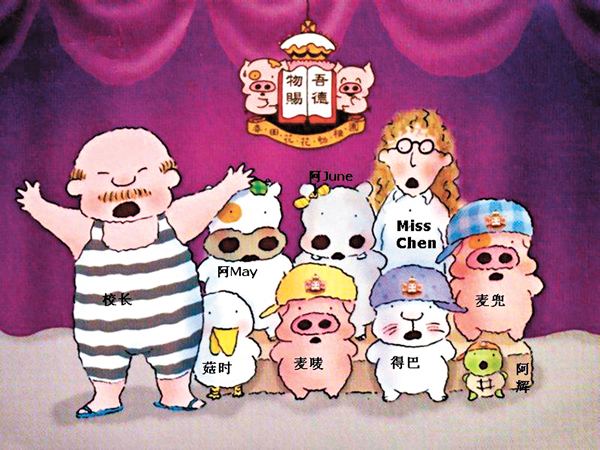

■以前的私立學校就像春田花花幼稚園。 資料圖片

■以前的私立學校就像春田花花幼稚園。 資料圖片我既在香港土生土長,又從事教育工作四十年,可算是一部活生生的香港教育史。年輕的讀者或許未見過開設在唐樓其中兩層的私立學校,樣子正像動畫中的「春田花花幼稚園」,但這的確是我曾經就讀過的。

自幼家貧,兄弟姊妹多,靠家父一雙手撐起一頭家,家母忙於家務外,亦接一些「公仔衫」回來縫製,以幫補家計,何來有錢供我讀幼稚園?

他們又怕我考不上小學。要知那時要考官立小學,是要父母拿着小孩的出世紙,到學校排隊領申請表。學校會在出世紙背面蓋印,不准多取,也不准另報別間,沒出世紙的連申請表也沒有。你今年六歲考不到,明年七歲「超齡」,就不收了。試問從未接受過學前教育的我,又怎有機會呢?

唐樓辦學無標準

那時我家住紅磡,附近的蕪湖街有多幢唐樓,其中的一幢,業主在地舖開了家麵餅店。前面是賣麵餅的,後面是工場。唐樓的三四樓是業主開辦的學校,一梯兩伙,即共有三個課室,餘下一個是校務處和教員室。業主兼校監兼校長,就住在五樓。

三個課室,開六級,怎安排?那就是要行「複式教學」,即在同一課室,開兩級,通常一高年級夾一低年級。有標準嗎?標準只是兩級人數加起來,不超過45人就可以了。每一堂是一位老師兼教兩級,這邊可能是二年級國語(那時候的中文科的稱呼,並非普通話),另一邊則可能是五年級的算術(數學)。

這種教學模式,到上世紀七八十年代的新界村校仍實施,這樣的教學效果如何能達標?更不要說人道不人道了。香港的教育當局,為什麼能容許這教學模式存在幾十年?

業主校長不識字

說來有趣,那位校監兼校長,是不大識字,所以有時會找家父幫忙,應付一些書信文件往還,酬勞是一兩斤麵餅。所以,家父亦順勢要求讓我入讀「一年級」,好讓我多識幾個字,以便去考一年級,條件是免學費的。

那時候的我,年紀只五歲半,但相當喜歡返學,可能已知求學的機會寶貴。所以當我知道可以插班入學時,非常高興。

我本是編在下午班的一年級,但我一早六時起床,自己換上一件白襯衫、一條藍短褲,揹上家母為我縫製的布袋書包,問家母取了一毛錢,就要出門上學。

家母告訴我不用那麼早上學,但我哭着要出去,又乘着兄姊出門時跑了出去。自己下樓,到麵包店買了個新鮮出爐、香噴噴的菠蘿包,回到學校,就坐在樓梯級吃包及等學校開門。

勤奮學生搶座位

那時還未到七時,我這「勤奮」的學生竟比清潔的嬸嬸還早。清潔的嬸嬸見到我,就上去五樓報告校長,校長也沒有辦法,因那時是上世紀六十年代,並非家家有電話。而我則在學校開門後,第一個衝入去,坐在我的「座位」上。其實這座位下午才屬於我的,上午應屬五年級的。

到老師來點名時,發現我這不足齡的插班生時,也嚇了一跳,向校長報告後也是無可奈何,總不成趕我下樓,就讓我坐着傻頭傻腦地聽課。到中午時我又隨大隊放學,回家午飯後又回來上我的一年級課了。如是者天天如是,我就這樣莫名其妙地完成我的「學前教育」了。■雨亭

剛退休中學中文科老師,從事教育工作四十年

隔星期五見報