行星恒星「拔河」微振 後者變暗證前者存在

上次提及,天文學家早已掌握了一些尋找太陽系外行星的方法了。需知道行星本身並不發光,而這些太陽系外的行星又跟我們距離這麼遠,要尋找它們,絕非易事。那麼天文學家又是如何做到的?今天就來為大家介紹兩種最常用的方法。這兩個方法聽起來好像不太複雜,然而要偵測到太陽系外行星的存在,需要的準確度卻是很驚人。

「如分辨500公里外智能手機厚度」

談起太陽系,我們腦海中常常會浮現這樣的一幅卡通圖像:太陽像個老翁般靜止不動地坐在中間,其他的行星就以它為中心繞着轉。這其實是不正確的,因為太陽並非完全靜止不動。

牛頓的第三運動定律早已告訴了我們,力是雙向的:當行星受到來自中心恒星的萬有引力牽引而繞着它轉的同時,行星也會用相同的力「反擊」,把中心恒星拉得繞圈轉。

當然,很多時候位於中心的恒星比它周圍的行星重很多(以我們太陽系中最重的行星-木星為例,它的質量還不足太陽的千分之一),因而當行星以相同的力度去拉動中間的那顆巨人恒星時,巨人恒星很多時候就真的好像不倒翁一樣,只是在原地附近小小的繞動。

在只有兩件物體互相以萬有引力牽引的情況下,物體的質量和它軌跡的大小成反比,因此太陽晃動的幅度只會約是木星軌跡大小的千分之一。

這個晃動的半徑看起來好像很大-大約700,000公里,正好跟太陽自己的半徑差不多,但別忘了我們會在很遙遠的距離之外去觀測太陽的這個晃動。

南門二(Alpha Centauri)距離我們約4.4光年,是跟太陽最接近的恒星系。從南門二觀測太陽的這個晃動,就恍如要分辨500公里外一個智能手機的厚度,絕非易事。然而,天文學家就是靠着偵測這些微細的「振動」去尋找其他圍繞恒星運轉的行星。

「金星凌日」「木星凌日」令太陽變暗

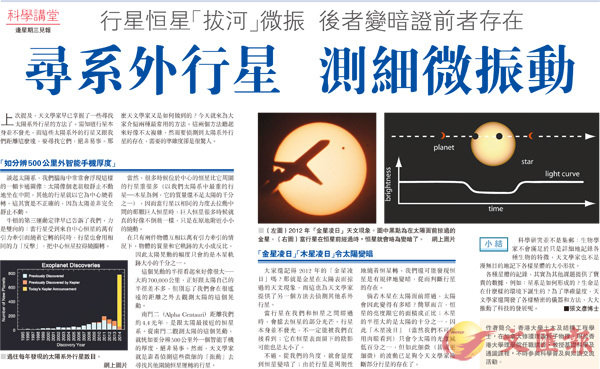

大家還記得 2012 年的「金星凌日」嗎?那就是金星在太陽表面掠過的天文現象,而這也為天文學家提供了另一個方法去偵測其他系外行星。

當行星在我們和恒星之間經過時,會擋去恒星的部分光芒。行星本身並不發光,不一定能被我們直接看到;它在恒星表面留下的陰影可能也是太小了。

不過,從我們的角度,就會量度到恒星變暗了;由於行星是周期性地繞着恒星轉,我們還可能發現恒星是有規律地變暗,從而判斷行星的存在。

倘若木星在太陽面前經過,太陽會因此變得有多暗?簡單而言,恒星的亮度跟它的面積成正比;木星的半徑大約是太陽的十分之一,因此「木星凌日」(當然我們不可能用肉眼看到)只會令太陽的光度減低百分之一,但如此細微(甚或更細微)的波動已足夠令天文學家推斷部分行星的存在了。

小 結

科學研究並不是集郵:生物學家不會滿足於只是詳細地記錄各種生物的特徵,天文學家也不是漫無目的地記下各樣星體的大小形狀。

各種星體的記錄,其實為其他課題提供了寶貴的數據,例如:星系是如何形成的?生命是在什麼樣的環境下誕生的?為了準確量度,天文學家還開發了各樣精密的儀器和方法,大大推動了科技的發展呢。 ■張文彥博士

作者簡介:香港大學土木及結構工程學士,在加拿大修讀理論粒子物理。現於香港大學理學院任職講師,教授基礎科學及通識課程,不時參與科學普及與知識交流活動。

逢星期三見報