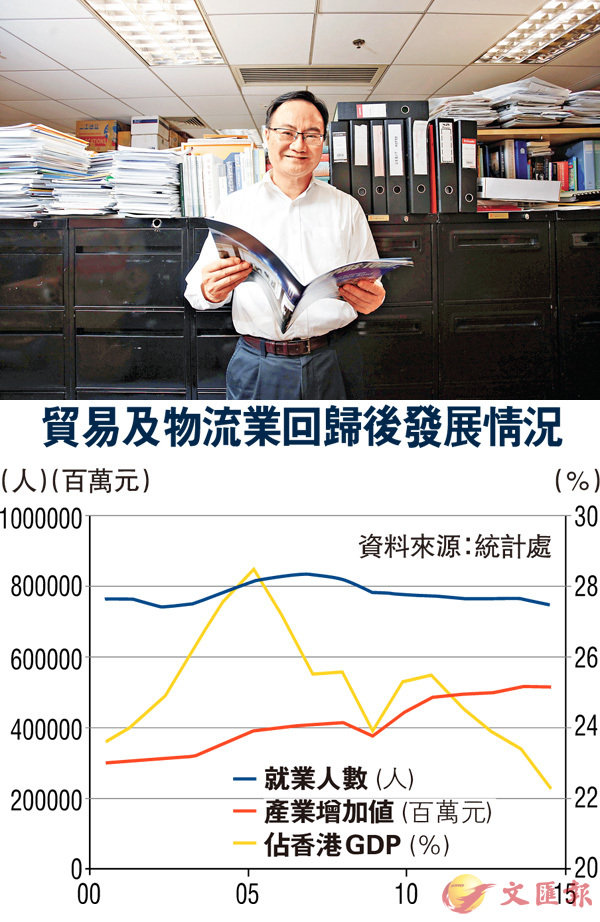

■香港付貨人委員會執行總幹事何立基預期,本港航運業未來「看不到太大的增長,但也不會衰退」。香港文匯報記者劉國權 攝

■香港付貨人委員會執行總幹事何立基預期,本港航運業未來「看不到太大的增長,但也不會衰退」。香港文匯報記者劉國權 攝全球一哥變五弟 只要自強優勢仍在

回歸20年,作為本港四大支柱產業的航運物流業,自2005年後就一直失落全球貨櫃吞吐量第一寶座,2015年更滑落至第五位。吞吐量自2012年起連跌5年,去年數目為1,981萬個標箱,較2008年高峰時大跌19%,僅為龍頭上海港約五成三。葵青貨櫃碼頭2013年爆發40日工潮,更凸顯行業的衰落。物流界資深人士何立基認為,近年業界面對困難,但「人生要自強,行業也一樣」,只要保持積極,主動轉型求變,香港仍是名副其實的國際航運中心。 ■香港文匯報記者 周曉菁、涂若奔

香港付貨人委員會執行總幹事何立基近日接受香港文匯報專訪,暢談入行30多年來的行業興衰。上世紀90年代是本港航運業的黃金時代,印象最深刻的是1995年,他當時任香港定期班輪協會副主席,一年之內曾先後享受過兩次「國家級」禮遇。先是應英國皇室邀請,與多個業界精英一起前往倫敦參加遊園會。他清楚地記得,那天下着雨,一行人在白金漢宮的後花園中徘徊許久,「一個人都不認識」。雖然西裝革履,在雨天裡難免有點狼狽,但感覺卻好得很。

一年兩獲「國家級」禮遇

幾個月後,他身着同樣的西裝,隨航運業訪京團北上。這是香港航運界第一次訪京,得到最高規格的接待,住進釣魚台國賓館,當時的國務院副總理李嵐清親自接見訪京團。據何立基回憶,李嵐清致辭時多次為團員們打氣,鼓勵大家要繼續努力,發揮香港航運中心的優勢。

那時候的香港,碼頭吞吐量傲視全球,在全中國擁有獨一無二的地位。用何立基的話形容,從事航運業「唔肥都難」,因為全國各地的貨物都要到香港做中轉,雖然不同公司也存在價格競爭,但全行業的利潤都很高。最好景的時候,碼頭員工曾出過18個月的佣金。所有人都樂觀地覺得,航運業能欣欣向榮地發展下去。

昔日「根本唔用搵新生意」

據何立基介紹,1996至1999年是中流業務的頂峰,佔碼頭業務的三分之一,最高峰時期每年要處理超過300萬個標箱的吞吐量。當時他本人亦是風光無限,最多時要管理六間、七間公司,包含貨車、拖車及貨貸等各種業務,不計合約工總共要管理400多人,「每月人工支出都有幾百萬元」。光是老客戶的生意已經忙得焦頭爛額,「根本唔用搵新生意」。

然而人生有起有伏,行業也有興有衰。中流盛世過後,業務一路下跌,加上葵涌貨櫃碼頭超負荷工作,且價錢太貴,不少公司自然而然關閉。1999年,何立基轉到半官方機構付貨人委員會,繼續從事與物流運輸相關的工作。2001年,中國正式加入世界貿易組織(WTO),對香港航運界來說,無疑是一個歷史轉折點。由於內地進出口貿易正式開放,沿海城市如上海、寧波及深圳等地的港口建設不斷完善,許多船舶不再需要到香港中轉,而2008年金融海嘯之後,業界更加雪上加霜。

碼頭工人爭加薪爆發工潮

隨着業務量減少,工人收入也跟着減少。2013年3月,香港國際貨櫃碼頭(HIT)外判工人不滿意自1997年來薪酬有減無增,爆發歷時40天工潮,最後勞方接受碼頭外判商提出的加薪9.8%方案。

時至今日,香港的碼頭吞吐量排名已跌至第五,去年處理1,981.3萬標箱,較2008年2,449.4萬標箱高峰大減19%,數字自2012年起連跌5年,僅為龍頭上海港3,713.3萬標箱的53.3%。何立基承認,行業仍在走下坡路,單看今年前4個月數據,香港吞吐量和第六名的韓國釜山相差無幾,緊跟其後的廣州增速更快。他預計幾年後廣州就會趕超深圳,超越香港更加不在話下。