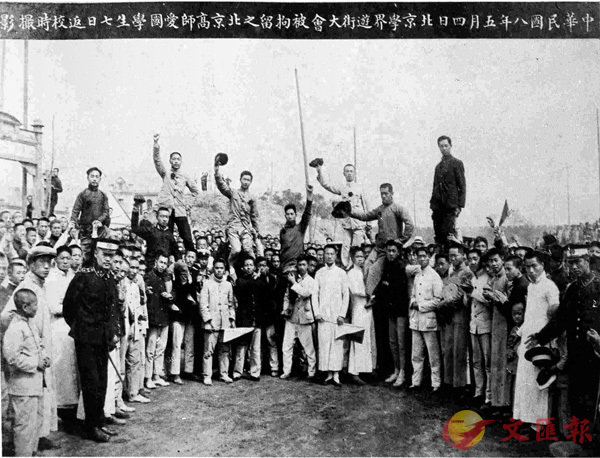

■五四運動影響了我國近百年的歷史發展。 資料圖片

■五四運動影響了我國近百年的歷史發展。 資料圖片明年是「五四運動」一百周年。談起「五四運動」,必定要提及「新文化運動」,二者不可分,故也可稱「五四新文化運動」。

「五四運動」本是一件政治事件。發生於1919年5月4日。事緣第一次世界大戰結束,各國在巴黎召開和會,商討戰後的秩序安排。我國也是戰勝國,故也派員參加,並冀在會上爭取平等權益。當時日本提出繼承德國在我國山東省的一切權益,引起我國代表的不滿,但當時列強偏袒日本,我國代表無可奈何。

事件傳來,以北京大學為首的大學生於5月4日舉行集會遊行,提出「外爭國權,內除國賊」的口號,並要求出席和會的中國代表拒絕簽字。事件引起全國各地人民的和應,史稱「五四運動」。

只學西學技術 甲午證實失敗

雖然列強在「巴黎和會」上無視我國的主權,是「五四運動」爆發的導火線,但此運動的發生,有其更廣闊的歷史文化脈絡,這便是「新文化運動」的興起。「鴉片戰爭」以來,我國屢受西方列強入侵,初時國人不以為意,但有識之士已開始反思。當時魏源撰《海國圖志》,提出「師夷之長技以制夷」的觀點。及後「英法聯軍」、「太平天國」等內憂外患日熾,朝中大臣,例如恭親王奕訢丶曾國藩、李鴻章、張之洞等人推行「洋務運動」,以「自強」、「富國」為號召。他們認為只要掌握「西學」的技術,便能對付西方列強的入侵。「洋務運動」經過幾十年的努力,建立起可觀的北洋艦隊。可惜在中日「甲午戰爭」中全軍覆沒,也宣告了「洋務運動」的失敗。

「甲午戰爭」後,國人思考,我們不但技術不及人,而且尚需政治制度的改革,例如日本也同樣面臨西方列強的入侵,但他們推行比「洋務運動」更全面改革的「明治維新」,並在短時間內戰勝我國。因而提倡君主立憲的「戊戌維新」興起。但一百多天後,「維新」釀成「政變」,國人在失望之餘漸漸傾向孫中山的革命運動,最終清朝滅亡。

「辛亥革命」迎來了共和政體,但虛有其表,先後出現了袁世凱稱帝及張勳復辟的事件。有識之士深入反思,當前中國的落後,不只是技術不如人、政體不合流,癥結是文化上的問題。

文化如果未能更新,一切的技術、政體的改革皆是徒然。由此,「新文化運動」興起。

1915年,陳獨秀創辦《青年雜誌》,及後改名《新青年》,「新文化運動」展開。當時的有識之士以《新青年》為基地,對中國傳統文化進行批判,並提出「新文化」的概念。

他們對獨裁統治、封建禮教、迷信、包辦婚姻、纏足、歧視女性、儒家思想等舊文化進行批判。

當時,一群文化大師出現,各自提出更新文化的觀點,除了陳獨秀外,尚有胡適、魯迅、蔡元培、錢玄同等人。他們主張向西方學習,並提出對「民主」與「科學」的追求,激進者甚至提出「全盤西化」。當時,也有不以「西化」為鵠,而提倡更新中國傳統文化的學者,例如梁漱溟、熊十力、歐陽竟無、張君勵、馮友蘭、錢穆等人,他們促使了「新儒學」的出現,對儒學的更新發揮了作用。

教育更新文化 致白話文普及

但無論哪一種取向,更新文化必先從教育着手。普及教育成為了必要的手段。沿用了數千年的文言文教育過於艱深,只能成就精英教育,而不能普及,白話文因而得到提倡。

胡適提出「我手寫我口」,並撰《文學改良芻議》;而陳獨秀也發表《文學革命論》一文,大力提倡白話文,「白話文運動」因是而興。

「白話文運動」發揮普及教育的功能,促進「新文化運動」的深化,有利新思想的傳播。國人得到思想的啟蒙,也對國家所處的內憂外患,萌生了救亡的意識,因而有「五四運動」的出現。

學者李澤厚提出「五四新文化運動」是「啟蒙」與「救亡」的雙重變奏。這兩條路線影響了我國近百年的歷史發展。■陳仁啟

作者介紹︰任教中學中文科超過19年。香港大學教育碩士、香港中文大學文學碩士。

隔星期三見報