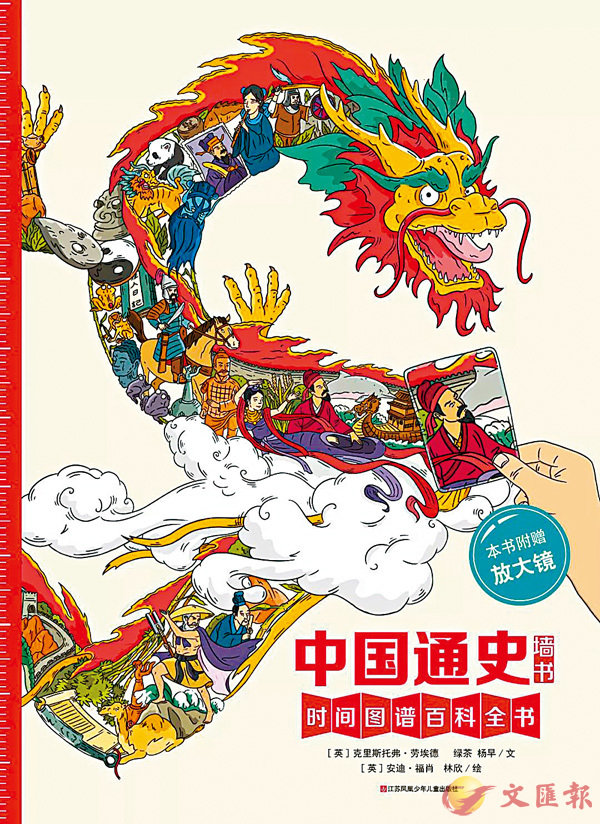

�m����q�v�n���

��r�G����B����

ø�̡G�L�Y

�X�����G��Ĭ��Ĥ֦~�ൣ�X����

�{�b���ൣ�P�C�֦~�A�ٳߤ����w���v�H�惡�ڦ��@�w���h�áA�b���p���P�����ު������U�A��dz��w�g�}�l�C�C�h���A���v�ٷ|���~���H���Ϳ���ܡC�b�@�N�N�H�����A���v���O�@�����n���Ǭ�A�����ȧi�D�H�̱q���̨ӡA�g���L����A��ണ���H�̡A�Ӷ����U�L�s�A�ơA�H�v��ų�A�i�H�֨��s���B�קK�d�@�C

���F���Ĥl�̥i�H�������̨��ˡA�X��Y�طs�A�P�α������A�~�ӹ���v�����[��P��s���@��A���@�ɪ��Ǫ̻P�Ш|��s�̳��b�ʸ����A�ӦۼC���j�Ǿ��v�t�������͡B�m����h���n��Ǫ��O�̳ҮJ�w�D�J���������N�O�䤤�@��A�L�o���F�@�ئW�s�u��ѡ]Wall Book�^�v���X�����C�ҿסu��ѡv�A�Y�Ϊ������Φ��A�N�e���B�s���������I�A�@�Y��X���@�i���j������ɹϡA���U�Dzߪ̥ιϹ��M�ɶ��u���覡�A�����i���Ǭ��ҡA�إߦۤv��������t�C���M�A�u��ѡv����Ĥl�Ө��A��ϨíZ�A�@�ؤF�M�A�B���C���P�A��հʾDzߪ̪��ѻP�ʡA�o�~�O���̤j���S��C

�o�@�Φ��Q��ų�줺�a�A���a���W�X���H����P��v�Ǫ̷����A�K�����X�F�@���i�H���b��W�\Ū�P�Dzߪ��u��ѡv--�m����q�v�n�C�m����q�v�n�������P�e�{�Φ������֡A�ӡu��Ѫ��v���m����q�v�n��O�Φ��P���e���@���j���s�F�C�n�⤤��800�U�~�����v�A��b�@��2.4�̪������W�A�o�ݭn�s�̥I�X���j���u�@�q�P�ݤO�A�����n���u�a�ϡv���ˤ���X�{����w�˦������~�A�٭n�T�o�_�Ǭ��Y�V���зǭn�D�C�t�~�A�b���j���v�`�I�B�лx�ʾ��v�ƥ�P�H������ܻP�����W�A�]�n�槽�}��B���[�����C

�]���A�u�m����q�v�n��ѡv�@���@���q�ѱШ|Ū���A���H���ǹF�����ȶi��Ҷq�ܭ��n�A������[�I�ǹF�����ȶi����_�n�A����]�����V�ൣŪ�̡A�N�����F���vŪ���Y�ª����֡C�V�O�L��������y���A�N�V���өӾ�_���v�Ш|�����j�d���A�з|�Ĥl�H�f�V�B�D�Ҫ��A�רӭ�����v�A�ñq����M�P�ۨ��������@���pô�A�p���A�~��N�s�̪��X���z���PŪ�̪��Ш|�ݨD�ܦn�a���X�b�@�_�C

�u�m����q�v�n��ѡv���y���ɤO����F�ڵ��u���������v�A�]�ɶq�η�²�����F�A�ӹ���v�H���P�ƥ�i��w�q�A��p���Ь��D��240�~-250�~���u�˪L�C��v�ɡA��r�O�o�˼g���A�u�R�d�B���y�B�s�ܡB�V�q�B�B�D�B�����Ψ��w�C��W�h�`�E�b�˪L�a�s��q�A�H����§�k�����A���F��ɨƪ������A�Q�H�̺٬��y�˪L�C��z�v�F�b������ޤ��l�ɡA�h�ϥΤF�o�˪����СA�u��P��l��A�B��ӤT�H�A�O�ئw��Ǫ��N���C��ޡy�ߤ~�O�|�z�A�I��E�~������A��l��A��`���H�~�b��ǤW���y�ڡC�v�C�o�˪���²���F�A�J�u�e�s�I���v�������X�F�i�H���Ĥl���P�O�Ъ��n�I�A�]���Ѯv�ήa���d���F�u�o���v�Ŷ�......�W�U���A���k�ѷӡA�@Ū���C�@��A�h�ֳ��|�P����@�ǡu���I���s�v���ַN�C

�u���`����v�B�u���|�ͬ��v�B�u�Ŷ��a�z�v�B�u�@�ɵ����v�O�u�m����q�v�n��ѡv�c�v���|���v�[�AŪ�̥i�H�q�|�Ӻ��פ�������@�Ӥ��J���v�A�ھڿ���R�n�����P�A��ܡu�i�J�v���v�����@�˪��q�D�C�u���`����v���V��F�v�A�u���|�ͬ��v���V�g�H���A�u�Ŷ��a�z�v���V��j���j�e�B���s�q���A�u�@�ɵ����v���V���a�V���......�o�䤤�A�u�@�ɵ����v�O������N�䪺�A�q�L�o�ӵ����A�i�H�����a���P�@�ɶ��u�W�F���b�o���Ӥ���A��p1763�~�m���ӹڡn���@�̱䳷��h�@�A2�~��A�^��o���a�˯S��}�F�]�T���A10�~��A����P�}�l�sġ�m�|�w���ѡn�A13�~��A����إߡC

�u���v�O�ӥ��H���ꪺ�p�h�Q�v�A�o�ӻ��k�ܦh�H�����D�A�û~�{���O�J�A���[�I�A���ڦ��ҨëD�p���A�J�A���u��N�ϫ��P���ۤ�--���v���u��@���n��O�j�z�ۡA���M�i�H�J��A���������w���褣�|�����ܤơA�@�w�|�b�ɶ����u�`���v�h�h�������S�X�u�ۡC�L�����v���u��ʡA�]�O�Ҧ��H���@�P�l�D�A���b�T�O�u�ꪺ���v�o��Ǽ����P�ɡA�����b�e�{���v�B���Q��\Ū���v�����p�U�A�b�Φ��W�u����v�@�U�C���v�Ѱ��F�i�J�ҰЬ�Ѥ��~�A�٥i�H����h�F�����覡�A�i�J��Ū�̪������P�믫�C

�ܩb��W���m����q�v�n�ӫ��ݡA����²��F�A�ιC�����A�ݡA�Ϊ����ߺA�ݡA����V���v���h�������g���P�B�N�A����u���N�Ѩ���v���W�߬ƦܷP������v���߷i�ɡA���~�O�u�����w�W���v���ɨ�C����G���E��