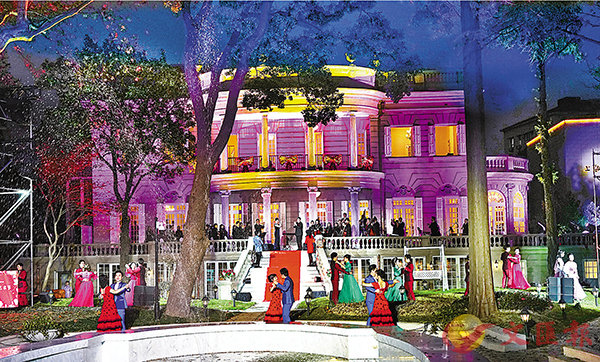

■滬劇節閉幕式演出,首次上演沉浸式演出。

■滬劇節閉幕式演出,首次上演沉浸式演出。一年一度的上海滬劇藝術節上周落幕。今年的閉幕式首次採用「沉浸式」演出方式呈現,俊男靚女穿着西裝旗袍,在滬上著名的老洋房「汾陽路150號」演出,帶來了時空穿越感。這處曾經是白先勇兒時住所的老宅也由此以全新的面貌亮相,讓上海再添一處文化新地標。上海滬劇院院長對記者表示,今後滬劇院會把汾陽路150號打造成傳統文化基因之地,這可與當代文化相適應,在其樓內更會開設滬劇愛好者沙龍和大師工作室等等,讓更多戲曲愛好者能走進其中感受氣氛。

文、攝:香港文匯報記者 張帆 部分圖片由滬劇院提供

匈牙利籍建築大師鄔達克在上海留下的經典建築遺存數量頗豐。近年來,隨着上海對歷史文化風貌保護的日益重視,不少上了年紀的鄔達克建築逐漸拭去歷史蒙塵,煥發新生。上海汾陽路150號就是近階段湧現出的新案例。

百歲老洋房煥新生

這處老建築位於徐匯區「衡山路-復興路」歷史文化風貌區,其中1號樓今年恰好百歲。這幢三層高的早期仿古典式花園住宅,具有典型的法式文藝復興風格,為橫三段縱三段式構圖,主立面有弧形大台階通向入口。拱券、弧形窗等細部精美。在1919年建造之初,是萬國儲蓄會經理盤滕住宅,抗戰結束後成為白崇禧的府邸,俗稱「白公館」,白先勇年少時亦曾在此居住。上世紀八十年代末,樓內曾開過一家名叫「越友酒家」的飯店。滬上梨園至今還傳誦着這樣一段軼事:1987年,白先勇時隔39年重返上海,觀看上海昆劇團《長生殿》後宴請主演,定的正是越友酒家,名副其實的「請客請到自己家」。

為了確保建築修復不失鄔達克本色,專家團隊專門從匈牙利鄔達克基金會找到了原貌圖,歷時一年半的兢兢業業,基本恢復了建築原來的樣子和空間格局。二層大廳原有格局及裝飾如十字拱頂面、天花線腳、牆面線腳、木質腰線、木護壁等,都遵循同時期、同材料、同工藝以及珍貴的歷史照片進行復原。連洗手間地坪也參考鄔達克的黑白棋格風格。讓很多海外遊客印象深刻的可能還有建築的2號樓,建於1975年,曾經是一家著名的啤酒餐廳,修復團隊同樣對其外立面進行整治,拆除後期搭建,以簡潔現代的建築語彙與1號樓形成對話關係。

原汁原味海派演出

「白公館」的全新亮相成為當晚滬上熱議的焦點。記者現場看到,儘管也有古裝劇,但今次滬劇節閉幕式的演出着重西裝旗袍元素,陽台、花園、窗台都成為表演空間,二層敞開的大平台上配備了交響樂隊,觀眾則落座在近六千平的花園中,聆聽藝術家們演繹的《大雷雨》、《碧落黃泉》、《日出》、《雷雨》、《璇子》、《魂斷藍橋》等西裝旗袍戲的經典唱段。伊音裊裊的滬劇曲調配合交響樂,恍如置身上世紀三四十年代的老上海。

上海滬劇院院長茅善玉表示,西裝旗袍戲是滬劇的藝術特色。從上世紀三四十年代至今,滬劇共誕生了250多齣「西裝旗袍戲」,這些劇目繼承發揚了早期滬劇說新聞、唱新聞的特色,並留下了不少風格迥異、久演不衰的經典劇目,而這些故事也都和上海的弄堂、洋房、花園息息相關。因此,首次嘗試結合「白公館」的建築氣質,給觀眾呈現一個建築與演員、建築與藝術交相輝映的夜晚:「百年建築,有古典味道,又有上海腔調。閉幕式,我們嘗試沉浸式演出,觀眾與演員距離很近,得益於建築給了創意發揮。」

持續致力非遺傳播

今次的演出同時也宣告了「白公館」開啟了新使命。這幢走出過作家、戲曲製作人白先勇的老房子將承擔戲曲傳承與傳播的功能--上海滬劇院正式進駐其中。作為滬上土生土長的非遺項目,滬劇的傳承與發展今後有了更大的施展空間。

茅善玉告訴記者,今後滬劇院將汾陽路150號打造成具傳統文化基因的地方與當代文化相適應、與現代社會有機融合的新文體展示地。樓內還將開設滬劇愛好者沙龍、大師工作室。隔壁的2號樓將用於開放式排練,讓更多戲曲愛好者能走進其中。此外,同樣設在「白公館」內的上海滬劇傳習館明年也將正式向公眾開放。