新冠肺炎疫情令很多財經新聞都得靠邊站。思捷環球(0330)上月底公佈,德國的6間子公司申請破產,而德國收入佔比高達52%。思捷昨日收市後市值僅約13.6億元,與頂峰時期1,700億元的市值簡直天差地別。若快速回看思捷這十多年隕落的過程,新冠疫情蔓延至歐洲,成了壓垮思捷的最後一根稻草。■香港文匯報記者 周曉菁

思捷環球上月底宣佈下屬於德國的6間子公司,已申請啟動財產保護訴訟程序,這一舉動似乎意味着德國大本營基本氣數耗盡。疫情在歐洲肆虐,多國採取嚴格的防疫措施,令大多數分店被迫關閉,供應商產業鏈也大受影響,直接導致營業額大幅減退。最新業績顯示,德國市場可為思捷貢獻52%的收入。

其實早在申請破產前11天,也就是3月中旬,思捷就已經發佈了盈利警告,稱2019/20下半財年會產生重大虧損,因無法對疫情走向做出預判,管理層也未能確定疫情對集團業務表現的實際影響。

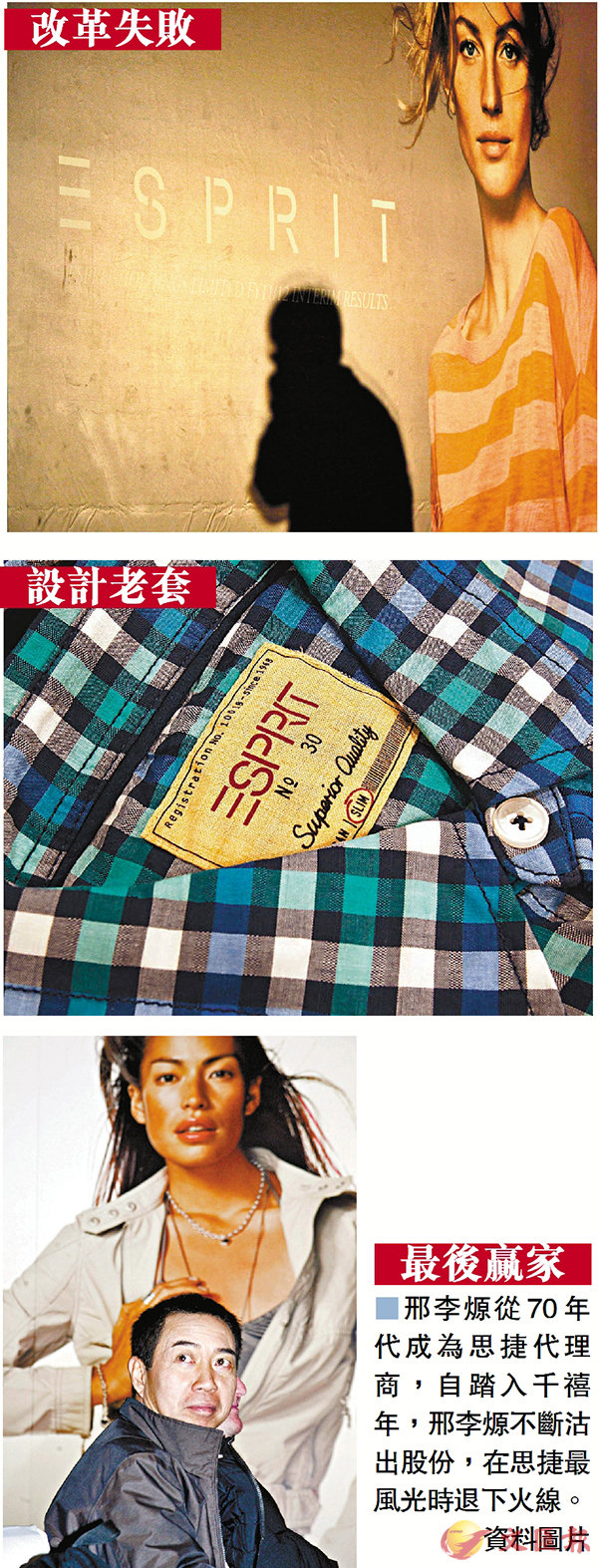

10年來連番轉型 無功而還

德國子公司申請破產,今次新冠疫情自然是原因之一。但思捷這十多年來,業務不停走下坡路是不爭的事實。歐洲市場的持續增長令公司沒有及時意識到產品、設計、經營理念、市場規劃等老舊不堪。即使2012年力邀多位Zara母公司高層擔任要職,以求轉型崛起,但品牌定位依舊模糊,專為亞洲人設計的產品比例不高,產品風格也多次改變,幾年下來效果依舊不佳。

若追溯至十幾年前,思捷是港股中名副其實的「股王」之一。1993年12月思捷在港交所上市,以3.7元招股,其業務蒸蒸日上。2007年巔峰時期,股價高見133元,市值達到1,715億元。服裝股的這一「高光時刻」,直到12年後,也就是2019年下半年,才被安踏(2020)打破。思捷最新市值僅約13.6億元,與高峰期可謂天壤之別。

有人可能會說,假若沒有疫情,思捷2020年的故事,或許會變成另一個扭轉乾坤的版本。畢竟從2018年開始,管理層又開始了「大刀闊斧」的改革,NewLook前行政總裁Anders Kristiansen走馬上任、與尚慕組合資公司重整中國市場、大幅裁員及關閉虧損店舖以減低成本。

改革似乎也初見成效--2月底的最新業績顯示,雖然整體收入和毛利率仍未見起色,但各項成本大減特減,集團虧損已經從17.73億元收窄至3.12億元,按年大減逾八成。那時管理層或許還頗有信心,下半年能繼續減少蝕錢的壓力。

伺機大削負債 求絕地翻身

不過細想一下,思捷的五年重組計劃尚且進行到一半,品牌重塑和產品營銷方面,也暫時沒有看到實質性的改善。將德國子公司啟動財產保護訴訟程序,可能也正在計劃中,疫情的爆發只是加速了這一進程。這一舉動直接令負債大幅減少,加上仍有27.4億元的現金流支撐,希望申請破產,是思捷的最後一根「救命稻草」,而非「壓死駱駝的最後一根稻草」。

不進則退 大型港企通病

曾經的「時尚之王」被「時尚潮流」所淘汰,實在令人唏噓,但又何止只有思捷一家。早年紅極一時的利豐(0494),曾擁有全球最龐大的採購和生產網絡,歐美服裝品牌幾乎都需要和利豐合作,才會進入亞洲市場。但隨着商業模式和時尚潮流的迅速轉變,企業紛紛選擇自己包辦產業鏈,作為中間人角色的利豐無奈生存空間不斷被擠壓,於是風光不再。

跟不上世界潮流,抑或轉變得太慢,也是很多大型港企的通病,躺在早年的功勞簿上呼呼大睡。等夢醒時分,可能就如《桃花源記》中一般,不知有漢,無論魏晉。