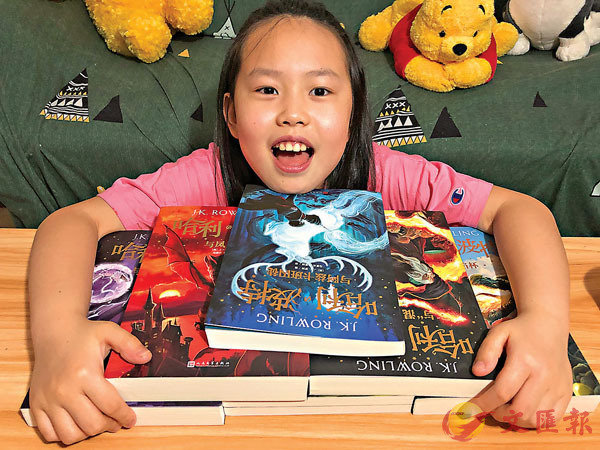

■杜渝的小女兒如今已是新一代小哈迷。

■杜渝的小女兒如今已是新一代小哈迷。一個魔法傳奇,一部童話經典。入華二十載,影響數代人。

2000年8月31日,人民文學出版社成功取得《哈利.波特》前三部的中文版版權。自此,這個關於魔法世界的故事便開始在中國讀者中間掀起一波又一波的閱讀熱潮。無論玄妙繚亂的咒語,抑或正邪之間的博弈,還是愛與正義的力量,《哈利.波特》用亦真亦幻的文本,提供了亦諧亦莊的體驗,也帶來了或淺或深的影響。

在《哈利.波特》系列圖書進入中國二十年的日子裏,香港文匯報連線數位資深哈迷。通過他們的口述,我們試圖找回「初見」時的驚喜,再現「重溫」時的感動,還原「魔法」之外的魅力。■文:香港文匯報記者 張寶峰 圖片由受訪者提供

「嘿,嘿,你看見這本書沒?現在國外上到80老人下到8歲小孩都喜歡讀,你說它該寫得多好啊?」喜森抬起頭,就見同桌的手指在一張報紙的配圖上不停地圈點着。圖片上一位外國老大爺正坐在噴泉旁津津有味地讀一本書。喜森很喜歡圖片上的意境,但她並不知道那是什麼書,更不知道為什麼它會如此風靡國外。在2000年,中國大西南的一座小縣城裏,這樣的書訊就像一道天外流星,絕大多數人都不會經心,但對於喜森這樣的「書蟲」來說,一份好奇和渴求卻注定萌生在她的心間。

2000年11月,那位同桌的爸爸去重慶出差,恰好在當地新華書店撞見了這套書。喜森和同學們也得償所願,紛紛接力式地傳閱開來。「那時候我正讀高一,平時學業繁重,我就利用周末連讀一個下午,有時候午休和晚自習也會偷偷讀一點。到了晚上,我的頭腦裏經常會閃過狼人、獨角獸或是飛天掃帚的奇幻情景。」喜森笑着回憶,當時學校裏有一個名為「胖子軍團」的書友會,本來主打的是漫畫和偵探小說,但自從《哈利.波特》橫空出世,書友會便迅速被魔幻小說「攻陷」了。

從1997年到2007年,英國作家J.K.羅琳一共創作了七部《哈利.波特》小說。2000年8月31日,經過艱難的溝通和爭取,人民文學出版社成功購得前三部的中文版版權。同年10月6日,這三本書的中文版在北京王府井新華書店舉行了全國首發式,現場兩個小時便售出1,500餘冊,創下了該新華書店的銷售紀錄。而在發售後的一年半時間裏,這套書更狂銷7,700萬碼洋,創下了新中國成立以來單本圖書的出版紀錄。

2001年6月,《哈利.波特》系列圖書第四部進入中國。在這段故事裏,英俊瀟灑的塞德里克.迪戈里被伏地魔殺害,這也是這套書中第一次有正面人物死亡。由於對這個魔幻故事「用情過深」,令人傷感的《哈利.波特與火焰杯》也成了喜森青春讀書會的最後一站。儘管在四川的這所高中裏,魔法傳說暫停了它的講述,但在千里之外的一座圖書館中,一名女大學生正在邂逅一場前所未遇的魔幻之旅。

「魔法石」與童年幻想

秋冬之際,北京的大學校園都十分寧靜美麗。已經大四的杜渝課業輕鬆,於是沒事兒就把自己泡在圖書館裏。這一天,杜渝的手指撫過一排書脊,她順手抽了幾本出來。「本來我就想找一些書打發時光,也沒什麼規劃或希望,但看了幾章那本名叫《哈利.波特與魔法石》的書之後,我驚訝地發現,書中描繪的事物竟然與我兒時對世界的想像出奇的相似!」那次「初見」發生在2001年11月。即使今天回想起來,杜渝依然清晰記得,那本《哈利.波特》的封面是土黃色,看上去舊舊的。

「對角巷,9又4分之3站台,霍格沃茨裏會移動的樓梯......所有這些,都給我一種非常熟悉的感覺。在這個來自異域的魔法傳說中,我居然總能找到一些零散、模糊的童年幻想。」《哈利.波特》讓杜渝徹底無法掩卷,逐字逐句,反反覆覆,杜渝竟然一口氣讀了三遍。興奮之餘,她還立即向舍友們鼎力推薦,結果沉浸在言情小說之中的姐妹們卻異口同聲地回了她一句「so naive...」「我不在乎,《哈利.波特》如此精彩,推銷失敗,一定是因為我不會講故事。」杜渝笑着回憶。

那個時候,《哈利.波特》已經在國外取得了空前的成功,在中國也堪稱家喻戶曉。人民文學出版社對這套魔幻文學的「封神之作」也格外重視。有關「哈利.波特」和「魔法世界」的衍生品,更是備受追捧。此種背景下,哈迷群體也日益龐大,並且也從單純對文本的喜愛,發展為對「HP文化」的熱烈追捧。

「火焰杯」與熱烈追逐

「任何作品都無法替代《哈利.波特》在我心中的地位。」時尚女孩王佳翌說,為了得到爸爸許諾的魔法袍,自己硬是鉚足勁把成績提到了年級前十名;為了擁有一根魔法杖,家裏的筷子都成了自己下手修理的原材料;跑去其他城市看「哈利.波特展」;專心收集「哈利.波特」主題樂高;不錯過任何一場「哈利.波特」音樂會;直到現在,還保持着每年重溫一遍原著的習慣......用女孩兒自己的話說,「《哈利.波特》改變了我的生活。」

2016年4月的一天,王佳翌在北京順義逛書店時,正巧看見店家掛着一幅《哈利.波特與火焰杯》的巨型海報。一瞬間,這個小女孩似乎被赫敏附了體,動情勸說,苦苦相商,主動出價......費了好一番周章,書店老闆終於被這個「超級哈迷」的摯誠所打動,讓員工們架梯子、搬椅子,小心翼翼地把那幅巨大的海報撤下來,交到王佳翌手中。

「那幅海報整整佔了我臥室的一面牆!」王佳翌回憶說,每天一覺醒來,第一眼我就會看到海報上一雙雙眼睛在盯着我。每當這時,我都越發確信,《哈利.波特》中的每一個人物都是真實存在的,甚至他們就在我的身邊。

「鳳凰社」與情感涅槃

在很多哈迷眼裏,《哈利.波特》的故事都是亦幻亦真。雖然魔法玄妙,但俱應人情;雖然所云都在虛幻,但所指皆在現實。也正因為《哈利.波特》文本的豐富性,才使它擁有如此廣泛的讀者,並帶給人們不同層次的閱讀感受。即將小學畢業的北京女孩兒吳悅彤就說,「每當我一個人在房間的時候,就會情不自禁地對着鏡子唸書裏的咒語。比如找不到東西的時候,我就會唸書裏面找東西的咒語。」這個天真爛漫的女孩笑着說,自己第一次閱讀《哈利.波特》的時候,最喜歡做的事情就是呆望着窗外,幻想着會有巨人把自己接到魔法學校去。

如果說《哈利.波特》給小女孩吳悅彤插上了想像力的翅膀,那麼這套書給大女孩張子雯的影響就更加實實在在。「我最初接觸《哈利.波特》是在小學三年級,因為好多字都不認識,於是我『被迫』練就了熟練查字典的能力。後來我開始閱讀英文原版,這又極大地提高了我的英語認讀水平,並對我了解英國文化起到了啟蒙作用。而且我還和好友一起寫過哈利.波特的同人小說,那也堪稱我的寫作初體驗呢。」如今,正在法國留學的張子雯還是會隔三差五地去海峽對面的倫敦轉轉,用她自己的話說,「因為那裏有太多關於哈利.波特的足跡。」

在杜渝眼中,「雖然《哈利.波特》通常都被定義為兒童文學作品,但它也為不失童心的成年人提供了無盡樂趣。這個魔法世界就像嵌入現實世界的一個小世界。無論什麼時候走進這個小世界,我都會非常的快樂,它彷彿有一種療癒人心的效果。」張子雯也認為:「《哈利.波特》不僅幫助小孩子的心靈健康成長,也提醒成年人即便長大了也不要丟掉那些最單純的品質。」一部耐讀的佳作,不僅帶給人智識與慰藉,還能常讀常新,《哈利.波特》做到了這一點。王佳翌說:「小時候,我最喜歡小天狼星和鄧布利多。長大一點後,便開始討厭老鄧。再後來,我又覺得老鄧特別高尚。到現在,我覺得他也只是一個普通人,有偉大之處,也有人類固有的缺陷。」

2017年,中國教育部將《哈利.波特》圖書的第一冊與第七冊列入中國中小學生必讀叢書。而經過20年的推廣,《哈利.波特》的意義也早已超越一部小說,而是拓展至一種生活方式、精神認同與文化生態的高度與深度。

「死亡聖器」與永生摯愛

2018年的十一假期,杜渝一個人帶娃來了次長途旅行。緊密的行程和豐富的玩樂讓杜渝身心俱疲。傍晚回到酒店,她已經徹底打蔫兒,但孩子依然精力旺盛,鬧騰不止。「我當時就在iPad上打開了《哈利.波特與魔法石》的電影,期望能換她安靜幾分鐘。」杜渝回憶說,自己完全沒想到,一個不識幾個漢字、英語基礎為零的孩子,竟然安安靜靜地看了兩個多小時!「電影結束時,我問她好看嗎?她說好看,就是有幾個地方沒太看懂。」

如今,杜渝的女兒已經有了一定的英語基礎。今年4月,她毫不猶疑地購入了英文原版的《哈利.波特與魔法石》,並且制定了一份親子閱讀計劃表。杜渝的心裏頗有一些興奮,而哈迷的大圈子也將迎來新一代的小成員。

今年是《哈利.波特》系列圖書引進中國的第20個年頭。4月26日,也就是世界讀書日後的第一個周末,人民文學出版社聯合RDV書店SKP店聯合舉辦的《哈利.波特》讀書之夜活動在抖音平台熱鬧「開鑼」,這也是這一活動首次通過網絡舉行。事後統計顯示,此次活動的網上觀看量接近五十萬人次,參與互動者也有近兩萬人次之多。

再過20年,讀者們是否還會繼續鍾情於這個魔法故事呢?也許,人們都願意相信J.K.羅琳的那句話:「After all this time?always!」(譯:經年已逝,你是否愛她依舊?至死不渝!)