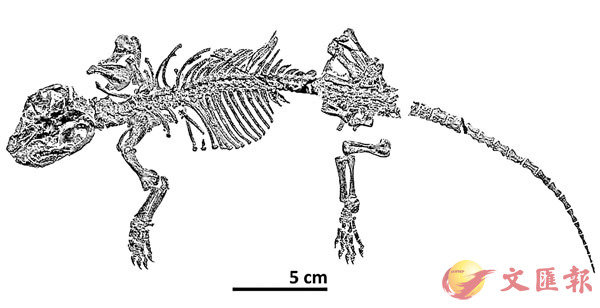

■胡氏遼尖齒獸化石。 網上圖片

■胡氏遼尖齒獸化石。 網上圖片作為哺乳類動物的一分子,大家應該贊同我們這個動物分支在地球上「混得不錯」:憑着牠們較發達的腦袋、敏銳的感官、恒常的體溫,哺乳類動物在適應不同環境這方面看來表現不俗。不過在一二億年前,早期的哺乳類動物又是怎樣的呢?今天就和大家分享一下近年這方面的一些研究結果。

火山灰覆蓋致死 存詳細身體特徵

有關早期哺乳類動物的研究,在過去一二十年有着蓬勃的發展,主要有兩個原因:其一是近年在世界不同的地方,找到保存狀態非常好的早期哺乳類動物化石,為古生物學家提供了極其珍貴的資料。例如在中國找到的不少哺乳類動物化石,都是源於古代生物被火山灰覆蓋致死,因此與其他零星的牙齒、顎骨化石相比較,這些過去被火山灰覆蓋的化石,就保存了不少古代動物的詳細身體特徵。

2000年在美國亞里桑那州北部找到的一塊樣本,甚至藏有38具一億八千多萬年前哺乳類幼兒的化石。這些長度大約只有一厘米的化石骨骼,即刻成為不少古生物學家關注的對象。

另一個令古生物研究發展迅速的原因,就是近代科技儀器的進步:比如要分析剛剛提到的幼兒化石,科學家們就利用了微型電腦掃描技術,運用X光在外圍掃射,從而重塑出內裏化石的立體影像,無需研究人員鑿開石塊找出當中的化石,以免一不小心將微細的骨骼化石損壞了。

體形不一定細小 餐單甚至有恐龍

這些近年的研究,改變了我們對早期哺乳類動物的看法:牠們出現的時候,正值三疊紀、侏羅紀這些恐龍活躍的世代,因此過往我們認為,早期的哺乳類動物大多是體形細小、以昆蟲為主要食糧、活在巨型恐龍陰霾下不甚起眼的生物。

近代研究的結果,卻讓我們知道哺乳類動物在早期的時候,就已在「嘗試」各式各樣的身體構造:2017年發現的翔齒獸(Vilevolodon)及祖翼獸(Maiopatagaium),在前肢和後肢之間長有薄膜,頗像現代的飛鼠,可以從一棵樹滑翔到另一棵之上,方便覓食;2004年在中國遼寧發現的獺形狸尾獸(Castorocauda)也真的是「獸」如其名,趾間有蹼,長有一條如海狸一般的大尾巴方便游泳。

2005年發現的強壯爬獸(Repenomamus)化石,更在胃中藏有另一隻恐龍嬰兒的骨骼,證明早期的哺乳類動物體形並不一定特別細小,亦會以恐龍為食物,不一定只限於昆蟲。

這些早期的動物,亦補充了哺乳類動物演化過程的各種片段。比如說為了令聽覺更靈敏,哺乳類動物的中耳長有三塊小骨,以方便聲音的傳播;在爬蟲類及哺乳類動物的祖先身上,這三塊骨頭卻還只是顎骨的一部分,幫助動物咀嚼而與聽覺扯不上關係。

2011年發現的胡氏遼尖齒獸(Liaoconodon hui)的化石,正好代表了一個過渡的狀態:胡氏遼尖齒獸已有三塊中耳小骨,不過這些小骨還是經由一些硬化了的軟骨而與顎骨連在一起,聆聽和咀嚼的功能看來還未完全分開。胡氏遼尖齒獸的化石,正好展示了顎骨的一部分,慢慢演化為中耳骨的過程。

有關早期哺乳類動物的研究,近年發展迅速,已有的概念可能隨時被改變。

比如說哺乳類動物是何時出現、祖先是怎樣的,可能還要等待古生物學家們更多的報告呢。■張文彥 香港大學理學院講師

短暫任職見習土木工程師後,決定追隨對科學的興趣,在加拿大多倫多大學取得理學士及哲學博士學位,修讀理論粒子物理。現任香港大學理學院講師,教授基礎科學及通識課程,不時參與科學普及與知識交流活動。