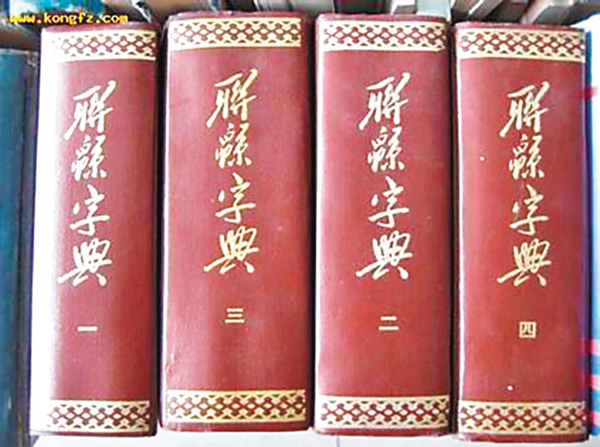

■正字這個問題,從來都不易下定論,如《聯緜字典》就提出漢字應該有篆書的形狀,結果印出來的文字與當時的平常寫法不一樣。 資料圖片

■正字這個問題,從來都不易下定論,如《聯緜字典》就提出漢字應該有篆書的形狀,結果印出來的文字與當時的平常寫法不一樣。 資料圖片港、台兩地不少教師、學生,均視台灣「教育部」重編的《國語辭典修訂本》為遣詞用字的圭臬。但在數月前,台中一國文老師便批評該辭典把不少字詞的通用寫法列為正解,大有誤人子弟之嫌。如辭典在「大相逕庭」以外,另載有「大相徑庭」一詞、而「褪色」又作「退色」等等。但與此同時,也有一些人認同《國語辭典》的做法。他們認為語言、文字只是人與人溝通的工具,只要無礙溝通,便不用拘泥於「正確」用法,人們應該以約定俗成的眼光看待正俗字。

不同寫法 何以界定

事實上,一字有多種寫法,究竟怎樣才是正寫?歷來均有很大爭議。如1933年出版的《聯緜字典》,便認為正確的楷體應該反映篆形,故書中不少文字與當時的通用寫法不同,其印刷所用的鉛字更需重新鑄造。

當然,今日已不會有人堅持這種極端的看法。但不同地區的用字習慣各異,加上電腦字體的多樣,卻使何謂正字的討論較當年更加複雜。不少過往界定為錯字、別字的寫法,也在社會普遍通行。而這樣的爭議,不但可針對漢字字形,其背後對語言正、俗、誤的理解,同時也可延伸至語言的讀音、意義之上。

自然轉變 跟隨習慣

對不少語言學家而言,語言、文字的變化彷彿是一個「自然」的過程,它總會隨着人們語用習慣而不斷轉變。任何人為的規範,最終只是徒勞無功。而語言學家的責任則是描述這種語言現象,而非加以規範,意即語言學家察覺語言變化縱有「不完善」的地方,他們也沒有責任使之納入正軌。(或對他們而言,若所有語言變化均是「自然」過程,則所謂「訛變」也應不會存在。) 但問題是,語言附帶悠久的歷史,一字的讀音、寫法、意思均與古代語言及各地方言有着相當傳承、對應關係。

近年,不少人提倡保育粵語,指出粵語傳承古音的珍貴價值。然則正音、正字,以至字義的準確運用,是否也應該同樣得到保育呢?無疑,正音、正字等問題十分複雜,非單一學者所能解決,然而,培養對語言運用的執着,卻是維繫語文質素的基本態度,也是對自己歷史文化的堅持。■林永堅 恒生管理學院中文系講師

隔星期五見報