今年藝術節,共聽了三個管弦樂團的四場演出,土耳其、捷克和北歐風味輪番澆灌耳朵,甚為暢快,頗值一書。

不知是刻意安排,還是純屬巧合,藝術節今年邀來的四個管弦樂團,其中三個皆帶着強烈地域或民族色彩。或許當世界各地的管弦樂團(無論音色或選曲)已日漸變得相似,擁有鮮明地域性的樂團更易突圍而出?譬如這次訪港的玻魯桑伊斯坦堡愛樂樂團(Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra,簡稱BIFO),2014年在英國BBC逍遙音樂節曾大放「異」彩─除了演奏水平高,樂團悉心營造的土其耳「異域(exotic)之聲」形象,應也是它獲得歐洲觀眾歡心的原因。

BIFO是由土耳其龍頭工業集團Borusan創立的樂團(該集團以生產鋼管起家)。據樂團公關介紹,Borusan老闆素喜藝術,除了出資營運樂團,還把伊斯坦堡一古蹟改建成當代藝術博物館 (Borusan Contemporary),成為新旅遊地標。企業家涉足藝術至如此投入程度,且搞得有聲有色,實在難得。

伊斯坦堡被博斯普魯斯海峽(Bosphorus)分成東西兩邊,名符其實「橫跨」歐亞兩大陸,向來被視為東西方的交匯點,且擁有悠久中東傳統。BIFO聰明地將此城市特色變成樂團自身特色:除主力推介土耳其新派音樂,亦經常以獨特方式演繹充滿異國情調的作品。是次在香港便演了高沙可夫《天方夜譚》、雷史碧基《希巴女王》等exotic經典。

我聽了2月15日晚的《天方夜譚》,確有驚艷感。不得不提女樂團首席Pelin Halkac? Ak?n,把象徵「雪赫拉莎德王后」(Scheherazade)的獨奏部分拉得婉約靈動,極富神髓。木管和銅管部樂師皆極富音樂感,此曲正好讓他們有各領風騷的機會。BIFO的演繹最特別之處,是加進兩種傳統中東樂器(他們的唱片錄音也是如此炮製),令這首創作意念來自波斯古老傳說的作品,更添一抹東方神秘感。烏德琴(oud)外表像結他的前身魯特琴,音色像結他。源自阿拉伯的卡龍琴(qanun),演奏方式跟古箏相似,和小提琴合奏時效果甚佳。音樂會的安歌曲《Kocekce》是節奏強勁的傳統土耳其音樂,令人血脈沸騰。這場音樂會很精彩,但聽後我始終對樂團的定位有點懷疑:以異國風情作招徠,將來會否無以為繼?觀眾聽悶了怎算?且看BIFO以後會否開拓更多首本曲目。

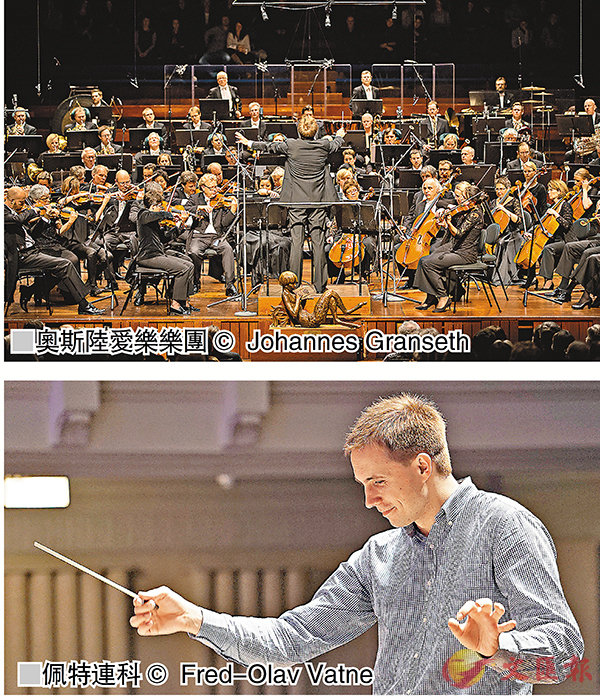

藝術節今年重點宣傳的樂團是捷克布爾諾國家歌劇院(National Theatre Brno),我看了「楊納傑克精選作品」那場,可惜最有期望的《小交響曲》卻最失望。首樂章「號曲」雖有九支小號和兩支上低音號一字排開,陣容鼎盛,但音量和勁度皆嚴重不足,指揮亦沒能玩出怪誕味道。至於我沒帶太大期望入場的奧斯陸愛樂樂團(Oslo Philharmonic),卻反而令人驚喜連連。

這個快有一百年歷史的樂團,去年在英國巡演時大獲好評,年僅四十歲的指揮佩特連科(Vasily Petrenko)自然功勞最大,但樂師極高的演奏水平和默契,也是關鍵所在:木管部(特別是雙簧管)音色清澈宏亮,抒情性強;銅管部雖不及前年來港的洛杉磯愛樂(LA Phil)燦爛輝煌,但各人皆吹得揮灑自如,長號、圓號音色尤佳。首晚吹奏蕭斯達高維契《第一號大提琴協奏曲》圓號部分的那位女樂師,更是風味絕佳,甚有壓場感。

不過這些都算是「意料之內」的好。「意料之外」的好,則是很多人會忽略的敲擊部。樂團兩位定音鼓樂師(他們輪番上陣)技藝超凡,總能在最精確的時刻打出極其乾淨、清脆、雄渾的一棍或一串鼓音,堪稱我聽過的最有魅力的鼓聲!第二晚,我坐在極近定音鼓的背台位置,眼睛經常離不開兩樂師全神貫注的表情。其中一位年紀較大的先生,時常彎身俯耳到鼓皮上聽聽有否走調,可謂一絲不苟,對專業充滿熱誠。

除了鼓,弦樂部也很特別,音色綿密如絲,有時竟能奏出一種把觀眾拉進漩渦裡起舞的感覺。或許這就是場刊提到的「挪威之聲」(the "sound" of Norway)?總括而言,奧斯陸愛樂兩場演出皆達頂級水準,而我特別喜歡他們演繹芬蘭作曲家西貝流士的《第二交響曲》:此曲原不及首晚拉赫曼尼諾夫《第二交響曲》般容易討喜(因旋律與主題並非琅琅上口那類),但樂團奏出豐富飽滿的層次,令全曲絕無半點冷場,至尾樂章(Allegro moderato)更像用層層音符海浪包圍起音樂廳,氣勢之恢宏,非常鮮見,是不可多得的聆樂體驗!

文:默泉