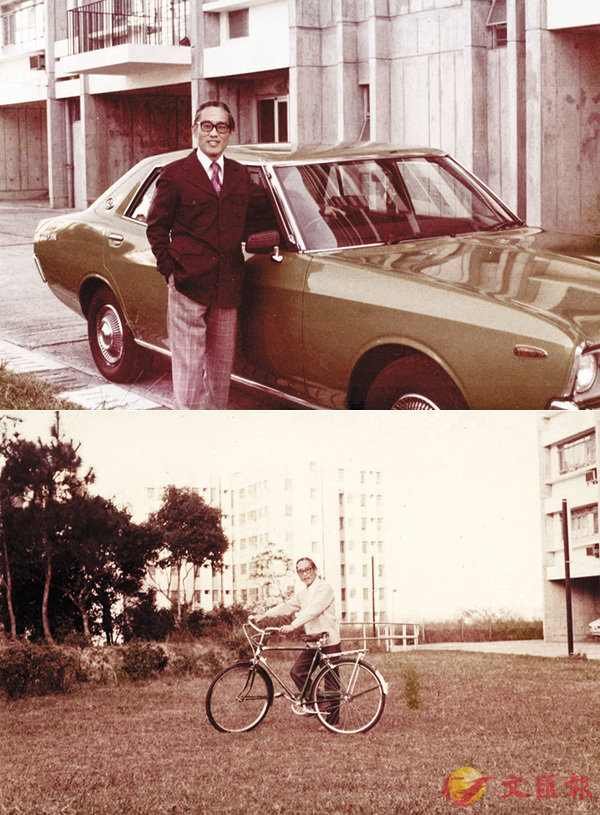

■1970年代的余光中。選自《古堡與黑塔》,香港中華書局出版。

■1970年代的余光中。選自《古堡與黑塔》,香港中華書局出版。著名詩人余光中日前因病逝世,文化界故友們紛紛表達哀思。香港學者、作家、原香港中文大學中文系教授黃維樑研究余光中的作品並書寫評論近五十年。曾說由大學時起就是余老粉絲的他,曾與後者在中大共事並成為知交好友。說起余老其人其文,黃維樑說道:「他真的是鞠躬盡瘁為文學。」■文:香港文匯報記者 尉瑋

黃維樑曾編著《火浴的鳳凰:余光中作品評論集》、《璀璨的五采筆》與《壯麗、余光中論》等書,聽到余光中病逝的消息時,他人正在深圳。「有心理準備,」他聲音有些低沉,「昨天(12月14日)看報紙,說余先生住院療養了,我和余太太通了電話,告訴我余先生仍清醒着。本來今天,我是要飛高雄去看余先生的,結果昨晚整晚沒有睡着,早上,余先生的女兒微信來說情況有變化,中午(余先生)去世了。」今年六月,黃維樑還專門前往高雄看望余光中,10月份位於高雄的中山大學為余光中90歲生日作壽,並首播《余光中書寫香港紀錄片》,他也到了現場,「余先生身體一直比較弱,聲音也小,但沒有想過才過了沒有幾個星期......」

想像力跨越中西

回憶起與余光中的緣分,黃維樑的思緒恍若飛向遠方,「那是半個世紀前了。」他說。當時他剛進中大讀大一,就開始讀余光中的作品。當時余光中的詩集和散文非常受歡迎,「一次他到中大來演講,我去聽,之後我們十幾個人,文藝青年,去拜訪他,去到他在九龍的酒店。」後來黃維樑前往美國留學,一直也與余光中保持聯繫,「有一年余先生來美國教書,我還一個人開車去看他。」

黃維樑最先愛上的是余光中的散文。還是大四學生的他,已經在《中國學生週報》上開小小的專欄寫評論。「余先生的散文,有人稱之為現代的散文,不只是把人和事說清楚,還有很豐富的想像力。比如他寫開車的經歷,會想到古代,想到絲綢之路,想到楊柳樹的枝條。音樂播出來,他又想到王維的《渭城曲》。高速公路本是西方現代的產物,他卻將中西聯結在一起。又或者他說紐約的帝國大廈,又想起中國古代的《登樓賦》。想像力之豐富,不是一般人能及。」黃維樑說,自己喜歡讀書,當代的、西方的,卻覺得從沒看過這樣的散文,其中常有無比新穎的句子,於是一見就愛上。後來讀多了新詩,又為余光中的詩情所折服。「對新詩,大家很容易覺得晦澀,但余光中不是。我給他的評語是,『介於格律詩和自由詩之間』,他的詩從來沒有難懂的,都是明朗的,耐讀的,經得起咀嚼的。他最有名的詩當然是《鄉愁》,但《鄉愁》有政治上的名氣,在他的詩裡面卻只能算是中下之作。他的詩1,000多首,技巧多樣、題材廣闊,很有章法和結構之美。又有着豐富的想像力,或用比喻來表現,或用古典的對仗來激發。」

為文學鞠躬盡瘁

余光中精通古文,又深諳外文的精妙,可謂學貫中西;他喜歡開車,喜歡旅遊,喜歡披頭士的音樂,對生活的熱情與細密感受盡在其文字中展現。黃維樑喜愛余光中的作品,文首的三本評論集,《火浴的鳳凰》與《璀璨的五采筆》集結的是海內外多名作者對余光中作品的評論,《壯麗》則是黃維樑個人評論的收錄,其寫作時間由1968年起到2013年止,跨越了近五十年。在其中,他亦打通古今、中西的隔閡。例如他用一千五百年前劉勰的文學理論著作《文心雕龍》來評析余光中的散文名篇《聽聽那冷雨》,為《文》中所闡述的各種文辭技巧仔細爬梳出對應的例子。又如在《為李白、杜甫造像:論余光中與唐詩》中,細細闡述余光中與唐朝詩人之間的靈魂交會。

黃維樑說,現在我們說「中西合璧」、「古今相通」,已經變成俗爛的老生常談,但其實要真的能夠做到非常融合,同時見出作者的才華和想像力,並且創造出獨特的句法,是非常難的。在他早年的作品《文化英雄拜會記》中,便將錢鍾書、夏志清、余光中的作品加以分析。在他看來,這三位大家都有着廣闊的中西視野。該書即將由中文大學出版社再版,內容會有增減。在書中的序言裡,黃維樑再次為錢、夏、余寫下評語。「我認為錢鍾書廣博深厚,為『文智』;夏志清不是作家,他的文學評論十分敏銳,力排眾議在《中國現代小說史》中給張愛玲與錢鍾書好評,是為『文勇』,劉紹銘就說夏志清寫文『渾身是膽』。余光中則是『文仁』,他真的是鞠躬盡瘁為文學,替學生改卷子一絲不苟,曾經被中大校友選為『中大最傑出十人』之一,這十人中,文科的好像就是他和錢穆兩人。」他說。