■團隊過往曾招募無法聽辨走音人士接受測試。 受訪者供圖

■團隊過往曾招募無法聽辨走音人士接受測試。 受訪者供圖研究揭「失樂」原來關腦事 邀患者試用組合治療助辨音

香港文匯報訊(記者 姜嘉軒)唱歌走調而不自知,說明你可能患有失樂症,有關病症更可能影響患者辨別廣東話的能力。香港理工大學的研究團隊持續進行一項失樂症研究,繼早前發現操粵語失樂症患者聽聲調跟音樂時,腦部反應會跟操非聲調語言失樂症患者有所不同後,進一步開展下一階段的治療測試,廣邀本港失樂症患者接受由團隊設計的「2x2」組合治療訓練,冀從中找出有助改善失樂症患者辨音表現的治療方法,減低對語言能力的負面影響。

失樂症是一種音樂加工障礙,窒礙患者處理細微音調區別的能力,主要表現在唱歌走調、難以分辨旋律有否走調等等。由於粵語這類聲調語言的音調處理和語言是息息相關的,語言中有着不少成分需依靠音高區別,因此亦有機會影響語言能力。

「語障」對語言特質關係密切

縱然外國曾有不少失樂症相關研究結果,卻鮮有針對操粵語失樂症患者的研究認知。理大中文及雙語學系助理教授張偲偲指出,「語言障礙疾病跟語言本身的特質關係密切,在外語社區發現的問題及治療方法,未必同樣適用於我們的社區。」

為此張偲偲帶領團隊,早前找來本港失樂症患者進行測試並跟外國案例比對,發現操粵語失樂症患者在聽聲調跟音樂時,腦部異常活動跟操非聲調語言失樂症患者的確有所不同。有關結果一方面有助加深研究人員對操粵語失樂症患者的認知,亦有助下一步開展針對性治療測試。

張偲偲解釋,失樂症的治療方法至今未有定論,僅有過往研究指出讓患者多聽音樂並無幫助,另有一些嘗試則是給患者聆聽並分辨相似聲調,從而訓練腦部認知差異。

為此團隊設計出「2x2」組合共4類治療訓練,以比較各種方式的治療成效,「一種是向受試者提供廣東話聲調作訓練,另一種則提供非聲調訓練,類似於手機鈴聲的聲音進行訓練」。

張偲偲指上述訓練再各自細分為有提示與無提示兩類,「所謂提示例如是給受試者提供聲調表」,情況有如學踩單車裝輔助轆一樣,觀察此舉能否減輕受試者辨音負擔。

每組找約20人測試

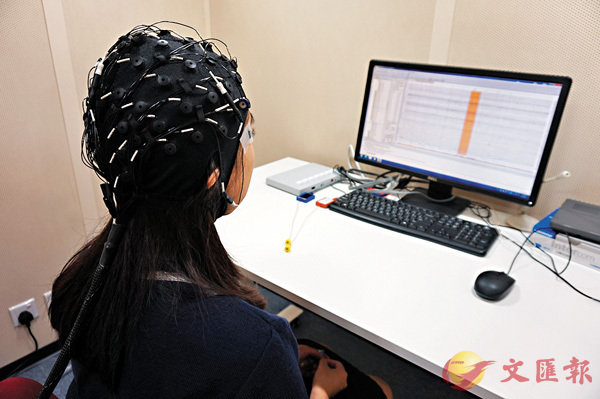

張偲偲續指,流程包括每組各找10名至20名受試者,先為他們進行前測,如聲調、情緒、音樂等不同測試,以了解受試者基本狀況,然後各組人按其所屬組別接受相應治療訓練,完成後為各人再做一次後測,兩次測試均會進行腦波檢查(EEG),了解受試者的情況有否改善,以及比對各組結果,分析何種治療訓練成效較高。