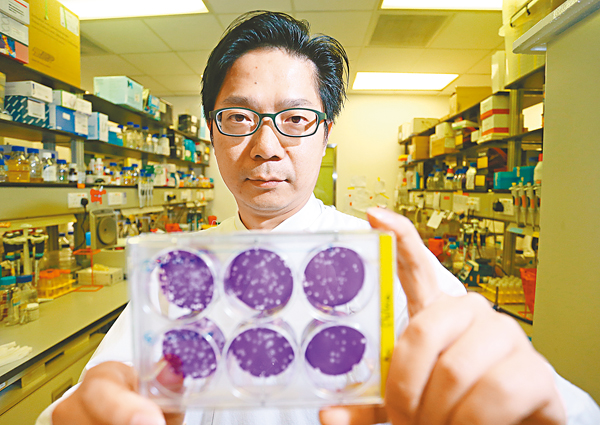

■潘烈文團隊主要研究病毒的傳播模式,圖為感染病毒的細胞樣本。 莫雪芝 攝

■潘烈文團隊主要研究病毒的傳播模式,圖為感染病毒的細胞樣本。 莫雪芝 攝潘烈文推進深度測序技術獲獎 研發「通用」疫苗預防數種病毒

近年全球公眾健康均受高傳播性的病毒威脅,如中東呼吸綜合症或寨卡病毒等都曾令人「聞風喪膽」。香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院教授潘烈文專注研究分子病毒學,率先將深度測序技術應用於病毒傳播模式的研究,有助推斷病毒如何在社區傳播;又致力研發嶄新且具廣泛性保護作用的疫苗。這些研究有望解開高效率的預防及制止病毒傳播的機理,並推動控制傳染病的研究。為表揚潘烈文的努力及貢獻,最近頒發他「裘槎優秀科研者獎」。 ■記者 吳希雯

曾在全球多個地方爆發的中東呼吸綜合症或寨卡病毒,揭示了病毒在社區傳播所帶來的嚴重影響。為提升醫學界監察、診斷及介入這些病毒的效率,潘烈文與團隊着手研究病毒的傳播模式,「我們可估計,最少要大約100顆至200顆病毒,以造成一次人與人的傳染,而進一步的研究包括:到底病毒在一次傳播後,基因改變了多少等等,以預測(病毒)如何變種。」

隨着科技進步,潘烈文以創新手法,將深度測序技術應用在追查病情傳播的模式,讓研究人員更清楚及深入地進行分析:「例如在豬流感等爆發時,收集一家病人的樣本,利用深度測序技術,追查由首位感染者傳染去下一位,以至全家人染病的路徑,從而推斷病毒如何在社區傳播。」

流感病毒和其他具人畜共患特性的新興動物病毒,變種速度快,難以預防,但現有的疫苗效用短,往往對下一次的爆發未能發揮作用。

4研究方向 實驗見證七成功效

有見及此,潘烈文約於2007年起,嘗試研發嶄新且具廣泛性保護作用的疫苗,希望將來可透過一次注射,於4年至5年內預防數種病毒。

他解釋指,目前有4項研究方向,包括利用細菌重組蛋白質:「常見的病毒例如H5N1、H7N9等等,其實都有共通的部分,某些蛋白質對控制數種病毒都有效。」在廣泛性疫苗的相關研究中,部分在老鼠實驗得到七成甚至更高的成功率,但潘烈文指,目前團隊的研究還未進入臨床應用的階段。

港資源不足 喜得獎增資助

研究病毒及公共衛生多年的潘烈文坦言,研究過程艱辛,最需要耐心和決心去堅持,而最常面對的困難竟然不是來自病毒,「是缺乏經費,很多時需要等待下一筆經費才可有下一步的行動。」

此類研究動輒需百萬元以上,當中牽涉龐大的投資,惟潘烈文無奈指出:「但目前香港用於科研的經費,比新加坡或內地都少,而即使研發到防禦方法,要去實行,還是要談到資源問題。」

幸而得到裘槎獎的金額資助,令潘烈文可用以推進深度測序技術於傳播的模式的研究。

相比起資源分配,潘烈文認為處理病毒也許更為容易,「病毒很簡單,只有8條基因,但這麼細小的病毒在感染人後,可造成翻天覆地的改變,而且影響不是單向,病毒會隨宿主的改變作出配合,因此令我有興趣去研究。」