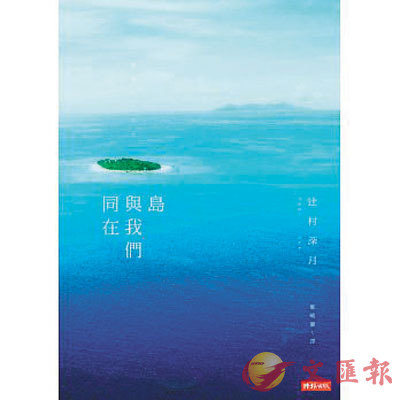

《島與我們同在》作者:辻村深月,譯者:鄭曉蘭,出版:時報出版

《島與我們同在》作者:辻村深月,譯者:鄭曉蘭,出版:時報出版因為新海誠的《你的名字。》爆紅,不禁令我想起城鄉的對立,永遠屬不少人心底裡的熱情想像對象──當中若隱若現,藕斷絲連式的牽引,往往是受眾憧憬的依存基點。在《你的名字。》中,居於東京的立花瀧,與位居深山小鎮糸守町的宮水三葉,兩者的互動牽連,正好成為讀者回味不已的地方。

事實上,正如新海誠自言,《你的名字。》之原點,始於數年前的廣告動畫《十字路口》,是Z會補習社的廣告,講述一名居於離島的少女及一名住在東京的少男,一起要考升大學的公開試-少女一心要考上東京的大學,而少男也一邊在便利店一邊為應試苦鬥。少男在東京上補習社,而少女因離島上沒有補習社,就以遙距的方式上補習課程,補習社的老師卻意外地發覺兩人作答時有驚人的相似之處,無論對與錯的地方同樣有接近的思維模式。終於來到公開試的一天,兩人不斷在同一場景中擦身而過,直至在放榜一天,兩人終於在榜前遇上......

此所以,離島不過把城鄉的幻想作具體的投影,從而令其中的浪漫想像具體化而已。回頭說來,正好令我想起辻村深月的《島與我們同在》,背景設定在瀨戶內海的一座小島──冱島。島上雖能自足,卻因只有國中、國小,島上孩子到了念高中的年紀,若不是搬離冱島,就是得靠島上的通勤船班來回。到了大學,幾乎就都只能離開島嶼,到外地生活了。地理上的偏僻,決定了本身所醞釀的浪漫氣息。當中四名少男少女朱里、衣花、源樹及阿新,每天乘搭渡輪往來本島與離島之間,早已構成了恍如《你的名字。》式的捉摸探索趣味,尤其是作者把時空鎖定為他們四人共度的最後一個夏天,就更加把時間臨界點的意識倍加強化了。

當然,作為一本長篇小說,純愛式的包裝不足以支撐全書。辻村深月聰明地融入了地方重建的社會潮流觸覺,加入I-TURN者(指從都市到鄉間工作的人)角色,以四段I-TURN者故事為牽引線索,帶起與當地人的互動。同時,又特別巧立「區域活化設計師」谷川佳望角色,由她負起遊走於各個不同的地區與島嶼,串連起居民與村長,令冱島可以逐步穩定發展。簡言之,人物及基本設定的構成,絕對可以成為地區文化重建的虛擬模本。其實I-TURN的命名,早已成為日本地區文化力的關鍵詞,另一常見詞為U-TURN,指原為鄉郊人後來出了城市上學或工作,打滾經年後再回流故鄉生活的一群人-他們都是當今日本社會肩負地區重建的重要人物。尤其是因為他們自決放棄城市而選擇鄉郊的生活,所以更投入熱衷於鄉郊生活的一點一滴,甚至不少鄉郊的文化活動乃至重構出新活力及面貌,背後都是拜他們所賜。書中連I-TURN的二代角色也融入文本中(源樹的父親正是由城入鄉,開設飯店謀生的I-TURN者,他更是二代人物),可見作者對此社會背景的細緻考慮。

我認為作者選取的深化路線,基本上是成功的。此正也是新海誠式城鄉對立浪漫想像必殺技背後的局限,《你的名字。》超暢銷的底蘊,其實是深度的淺化,也間接在鼓勵創作人務虛,而非從實感細節鑽探多角度的方向去拓展題材。簡言之,觀眾需要的是一種情感的醞釀,在漂亮的畫面及悅耳的音樂之下,自然就可以把受眾導入觸發共鳴的範疇中去。

對我來說,那絕非喜訊來的。《島與我們同在》的優勝之處,一方面不迴避純愛元素的市場需要,但同時融入現實的不同困惑-I-TURN者的不同秘密隱衷,以及電視台的專訪令佳望與村民的關係也蒙上陰影等等,在在均為想像中小島的美好世界添加不和弦的深度。而少男少女與I-TURN者的溝通交流,恰好平衡了浪漫及現實氣息的兩端,令到不至於淪為廉價單一的催淚純愛故事。最末章中一眾少男少女的出路商議場面,關於設計系及護理系的討論等,正好就是現實氣息迴盪的例證,從而製造出恰好的平衡氛圍。

岔開一筆,一直認為辻村深月的影視化,往往被局限於懸疑驚慄的類型印象中。最近她的小說《早晨來到》被拍成日劇正是一例,過去她的小說也被挑選成為《世界奇妙物語》的素材。可是這反而是限制了認識她全面風貌的不足之處,事實上,由衷而言看不到《島與我們同在》化成日劇,我也覺得有些意外呢!■文:湯禎兆