���͡m�Ҥk��n�d�L��

���͡m�Ҥk��n�d�L���~�������]3����X���e�]�A�z�L�����öQ��ơA���Ьd�}�`�Z�L�p���Ч@���{�A�H�ιﭻ��y���ƪ��`���v�T����A���䤤��j�ǹϮ��]�ѧY��_��7��A�|��u�E�Q���ثҤk��w�w���䤤��j�ǹϮ��]���լ��îi�v�A�y�P�f�@�W�D�ճ��P���E�Q���ͨ����P�ɡA�ݥH�P�¥ճ��P�M���շO������]���հ���^���B�n���ءC

�W�ӥ@���A�W�D���C���B�ճ��P�P���@�Ч@�j�a�͡A�T��@��@�P�ХX����f�@�v�W�����@���A�O���i���A���h�i���פ��}���P���@�κt�X�@�ӤΥ��եͬ��ӡA�����}�i�X�P���@�Φh��}�s�d�L���A�z�L�v���P�ȥ�������A���[�̤@�@����f�@������ת����v�Ӹ`�C����B��G�����׳��O�̡@�i����

60�~�e�A�x�W���M�Ұۡu�Ҥk�@���٫ҫ��v�A�䱡�䴺�ٰʤ��֭���H�A1956�~�P���@�Υѥճ��P�b����ХߡA�m�Ҥk��n���O�@�βĥ|�����t�X�@�ءA��Q�A���u�g��|�j�W�@�v���@�A���t���I�A�@�Ϊ��@�����N�a�N�X����f�@�ɪ��@�a���ءC

��e�b���j�Ϯ��]�|�쪺�i���}��§�W�A�����X���O�̡A����90���P�j�PIJ�D�G�u�q�e����h�n�B�͡A����u�ѧڤ@�ӤH�I�v�������A�Y�M�A�\���b�ءC

�x�W���t�A�@������

�L�O�_��f�@�ڼ����H�A�j�hť�L���C���M�ճ��P�C�@�ͤ@���A�x�W�f�ɥx�U��Q�C�W�ӥ@��50�~�N�իءu�P���v�}�l�G�H�P��ۦ�A����1989�~���C���P�u�C�����u���լ��îi�G�E�Q���ثҤk��v�j�ݪO�M�ۤ������i�ܤG�H�·ӡA�������~���h�������[�̫鱫�A�m�͵�����}�M�n���Ǥ��A�ճ��P���G�u���j�`�M�ӳu�A�o�@���A�]�N��ڭ̪��@�����a���F�C�ڹy���Ҩ̡A�����ڤw�L�ұ�A�@���a�šB�a�Ū��ͩR�A�a�Ū��P���A�گB�I������Х@�C�v

1928�~�X�ͪ��ճ��P�A���ˬO�u�p�ͤ��v�վs�a�A13������ı�����v�A1956�~�A28�����ճ��P�b���䦨�ߥP���@�ΡA�Ѯɦa�Q�H�M�A�͡B���C���B����i�B谦��B���U����H�~���ɭ�n���������A�[�J�U�N���s���P���@�ΡA�q���ճ��P�B���C���ХX�x�W�x�U�@�@�u���աv�t�A�T��@�骺���B�աB��祴�y�X�f�@����A����L�H��Ϊ��P�t���B�N�p�ɡB���m�ȡB�R�իҦb�x�W�@�@ű�y�A�i�פ@�ɶ��h�֭��y�H���H���~�P��勵���O�̦n�����A����1960�~�A���B�դG�H�զ����u�����v�@�ΡA�b�x�߳W���U�A�A�|�f�@�s�H�C

�O���i�����i�H���q�����G�u�q���x�O��j���A�ܤ��w��70�l�~�A�u�n�P�j�X�{�A���M�ް_���ʡA�o�L���a�d�A�i�O����B�i���B���j�M�B�����A���~���@�A���ޤH�@�L�a�I�Q���ʡA�M�Ӧo���̲߳`�B�A���A�i��O�y�t�M�M�A���R�R�z�C�v�O�G����i���������A���q���H�u���v���b�A�e��X���ժ��J�����B�P�͡B����i�B谦��B���P�������B�H�ΰ��|�f�@����s�H���ǩӤ����C�ۥh�~7����q���ӱ��i�������A�o�Υb�~�ɶ��z��6000���ë~�A�̲ץH6�ӪO����ѥD�D�G�u����������v�]�D���ձ��t�^�B�u�C���`�d���v�]�z���զ��N�^�B�u�Q���y�H���v�]�Ъi谭^�B�u�C�C���l�̡v�]�O�������^�B�u�ɲç˥P���v�]�P��ƬɧU�q�^�B�u�M�����߯ߡv�]�h���յ��|�^�A�æb�����`����������A�����g���ťP���@�E���t�X���öQ�F�s�C���q�����X�A�i�����i�~�����T�_�G�@�O�ۤ������֯Ȭ�ï�F�G�O�d�L���F�T�O�I�A���f�C

�¥կd�s�A���S�u��

�P��諸����@�ӡA�M�ӥX���X�G�O�f�@�����v�C���~�@�Τ��t�ɡA�S����U�����A�_�h�ѭ����۰��ᥴ�B�֮v�����֩�M�A�H�ܿO���B�G���A�ר�O�������@�����i�i�_��A�������e�{�A���q���t�ءG�o�u�i���I�ҩ����O�A��v�v��~¼���������P���x�W���@�ʤ@�աA�μ@�ӱN�����H�����q�B����B���ؾ����C�m���v�����O�n�@�ӡA�N���C���x�W������Ǧa�����A�u��~¼���P���窺�ۤ��A��3000�h�i�A�x�W�ӥx�U�A���ஷ�������䪺�@���C�v���q�����խY�S����~¼�A�K�����̷Q���h�����P��諸�t�X�A�u�B���D���A�M�ӱ���A�L�i�ש~�\�ְ��C�v

��}���R�~�N�A���b�ӥ@�������b2R�¥լۤ��W���²M���A������ؤ��A���n�H���n�����b�C�ʹ����G�ճ��P�O�����f�@�ɳ̯����������H���ʮ檺�@��A�x�W�������O�ճ��P�A�o��즳���F�ʿĤƦb���⨭�W�C�¥լۯȶ��A�P�j�@�ۤ@�������ޥ��A�۵M��A�H���o�N�O�m���ӹڡn�̪��L�L�ɡA�N�O�m���Ų\�n�̪��ըd���C�P�j�A�@���b�����ijX���������G�u�H���F����A�@�w���P���A�ҥH�@�x�����u�O�D�������A�C�ӤH���n�����C���ר���j�p�A�����ѧڥN�J����C�v�A�H�e���u�P���v�A�C�Ө��ⳣ�@�ɬۦP���H���A�ɤߺɤO�A�~���N�X�@�������g��C�u�H���P�j��x�W���Ȥ@�Ӥp�p�������A���|�����ܤj�����y�C�v

���F�@���٦����֯Ȭ�ï�A���q�����X�@�Ϊ����֯Ȭ�ï�D�ۻs�A���G�B�����B�x�öq�j�A�R���ϬM���~�N���ȹ�@���A�ӥB�ʭ��������e�Τ���A��ƹ��s�j�����U�C�P�j14���n�x�O�õL���L�t�Ϊ���ƱШ|�A�u���o�ܷRŪ�ѡA�]�R�B�ʡv�A���Ӥ@�i�P�j���a�˷ӡA���q�����A�P�j�`�`��´�չΪ��H�h�Ȧ�A�@���D�n���ζ��س]�覡�C

�öQ�d�L���A�x�U�J�Z

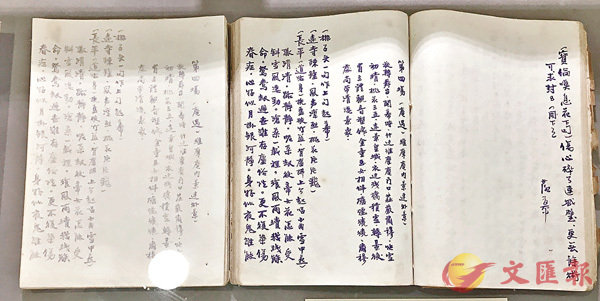

�i���������}���P���@�ζ}�s�d�L���A�]�A�ͪ��m�Ҥk�ᤧ�g�J�n�B�m�����O�n�Ρm�A�@�����O�n�C�d�L���O60�~�N�H�e�f�@�ɶDzΪ��L��覡�A���q�����л��A�]���O�@���̪쪺�����A�ҥH�O��N��s�ͳ̭��n����ơC�ͦb���ժ��u�P���v�Z�ä��w��A�Ȧb1956��1959�~���A�N�g�F���p�O35�Ӽ@���A�������֬O�y�ǫ�@���g��C

�u�@���O�@�@�����A�L�ͼ@���A�P�������гy�f�@������C�v���q�����X�A�d�L���O�����öQ�������A�ѭͤf�z�A�U����I��ۡC�d�L��k�C�L�@���A�C��K�H�@���A�L��Q�Ӧ������w�H��Y�L�A�ҥH�C�^�u��L��Q�l���C�ܩ�ͫ�����`�����A��˲Ӭd���@�A�q�L�d�L����o�H�@�[�C�u���~���j�B�P�j���`�b�d�L���g�U�O���A�i�d�������R����C���j�b�d�L���g�F�|�زŸ��A�O�m�O�A���ܩ�l�j�z�C�v

�@���@�@�a�A�ͷ��~����ɺt�A�P�u�P���v�U���������B�����B��s�����@���B���q�A�]�P���զ@�P�ХX�F���魻��f�@�R�x�W���@�q�θܡC���e���ijX�̡A�P�j��O�̻��ͪ��u�a��W�Z�v�A�u���u�����N�L�A���N�L�|�����@���H�A��{�b�ڴ���������C�v�m�A�@�����O�n�d�L���W�A�ͤĤĵe�e�A���Эק�A���դG�H��N�ۤv���ק蠟�B�`�b�@�ǡA�Q�Ŧ⪺����̨I�����O�Ѥ@�������H�����ӡA�]���U�F�u���խ�v�X�@�����T�A1959�~�m�A�@�����O�n�}�r�����ߡA�ͦb�[���u�`�u�A�q���A�L�u�P���v�C���F�O��7�볯�_�]�P�����֦X�t�ͦW�@�m���v�����O�n�A������100���߹ءA�ճ��P�˥��O���t�X�����N�`�ʡA�ڻ��A��O�@���A�P�j�N�ק�F����7�M�C

���f�ӱ�

���C��i���d�����Q���I�A�Y���A�O�o���i�������ĤT�_�A�o�X��W�@���n��Ӵ䪺�Y���A�H�s�Ӥ@���������N�C���q�����z�A�j��60�~�N��A�]�i�A�ҤH�q���a�п����t���B�A���P�j�R�F�@�M�I�A�A�p���l�l�a�^����C�u�p���I�A�N���ǡA�h�u�K���߫�B�зN�P�����A�ר�ȱo�ñ��M�L���C�v���q�����ҿ׳����`���A�u��������N�v�A������ɬO�@�q�������t�C

�~���۩�

�i�����ӪO�����Ϥ����[�̴��Ѥ��P���[�i���סA���صY�w��e�X���o�O�Ѥ@�����N�a��f�@���W�ߩ^�m�A�P�ɡA�٦����v���~���H�����A�ճ��P����j�B����B�i�����P���M�l�СA�O�@�y�y�۵��I��û������`�N���C

���L����j�Dz{�N�ƪ��Ϯ��]�@�����a�A��i�ݧ@�O���ƶǩӪ������A�Ш|�~���@�N�����ѥ��A��ڤW�q���~�~��Q���{�����e�A�줵�ѤT��@�骺���B�աB��A���O���䥻�g��ƪ����R���_�A�{�Ѿ��v�����O�ǩӻP�o�i���}�ݡA�Ӥ@�y�������F��A���O�ѫe�H�}�ݡA��H�ǩӤ~��إ߰_�Ӫ��C