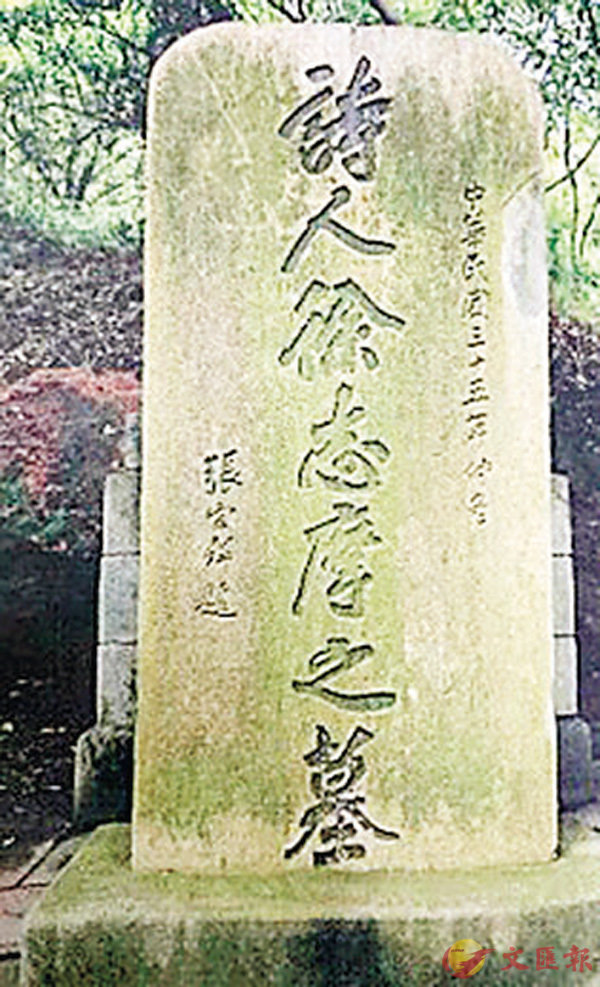

■矗立在海寧徐志摩故居的「詩人徐志摩之墓」碑文,由徐志摩遠親、第三任西泠印社社長張宗祥所題。(採自徐善曾著:Chasing The Modern:The Twentieth - Century── Life of Poet Xu Zhimo) 作者提供

■矗立在海寧徐志摩故居的「詩人徐志摩之墓」碑文,由徐志摩遠親、第三任西泠印社社長張宗祥所題。(採自徐善曾著:Chasing The Modern:The Twentieth - Century── Life of Poet Xu Zhimo) 作者提供彥 火

一九三一年十一月九日,徐志摩從南京赴北大聽林徽音的演講,為了省錢,乘坐一架運郵件的免費飛機而墜毀,正是為情而殉。

至於林徽音,聽罷這個消息,如晴天霹靂,要夫婿梁思成去墜機現場撿來一塊飛機殘骸,供在書房,一直伴她走完人生路。

照說,林徽音決然離開狂蜂亂蝶般的徐志摩,是邁出理性的一步。

在理性中,她似乎已作出了「抉擇」,可是在她心底角仍深深隱藏着徐志摩的影子。

徐志摩走了一個半月後,林徽音忍不住在給胡適的信中寫道:「這多少天思念他得很,然而他如果活着,恐怕我待他仍不能改的,事實上太不可能。也許那就是我不夠愛他的緣故。」

林徽音在《紀念志摩逝世四年》寫道:「我們這一群劇中的角色本身性情與性格抵觸,理智與情感兩不相容,幻想與事實當面抵觸,側面或背面激成悲痛。」

表面冷澈的林徽音,其實內心是經歷激烈掙扎的,她曾情不自禁地寫道:「我懂得,但我怎能應和?」這句話是對徐志摩掏心而發的。正因為她懂得愛情的真諦,她更不敢造次。

這一心態有多大矛盾呀?!林徽音後期許多詩篇,不乏緬念與徐志摩的交誼。

可見,她心底裡,纏繞她一生,最是難分難解的,還是這段感情。

徐志摩逝世後,縈迴林徽音心間仍是他的身影,她寫道:

去年今日我意外地由浙南路過你的家鄉,在昏沉的夜色裡我獨立火車門外,凝望着那幽暗的月台,默默地回憶許多不相連續的過往殘片,直到生和死間居然幻成一片模糊,人生和火車似的蜿蜒一串疑問在蒼茫間奔馳。

我想起你的:

火車禽(擒)住軌,在黑夜裡奔,

過山,過水,過......

她又進一步寫道:

如果那時候我的眼淚曾不自主地溢出睫外,我知道你定會原諒我的。你應當相信我不會向悲哀投降,什麼時候我都相信倔強的忠於生的,即使人生如你底下所說:

就憑那精窄的兩道,算是軌,馱着這份重,夢一般的累墜!

(《說徐志摩》之七)