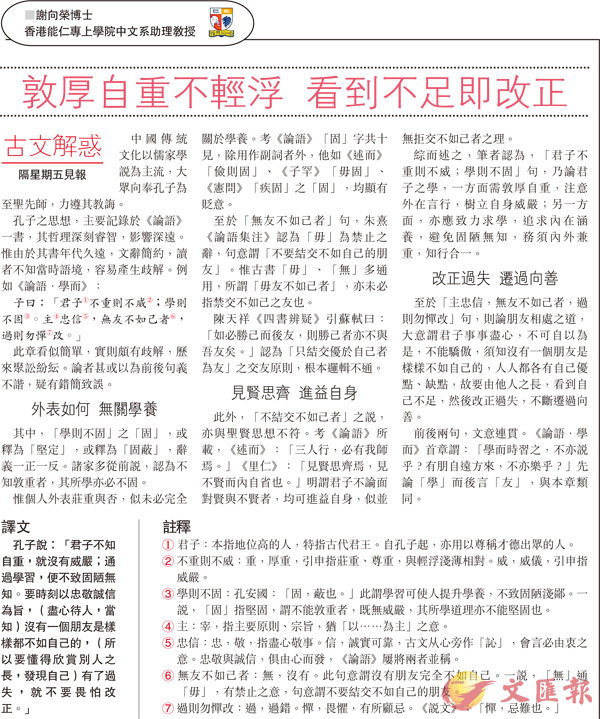

中國傳統文化以儒家學說為主流,大眾向奉孔子為至聖先師,力遵其教誨。

孔子之思想,主要記錄於《論語》一書,其哲理深刻睿智,影響深遠。惟由於其書年代久遠,文辭簡約,讀者不知當時語境,容易產生歧解。例如《論語.學而》:

子曰:「君子①不重則不威②;學則不固③。主④忠信⑤,無友不如己者⑥,過則勿憚⑦改。」

此章看似簡單,實則頗有歧解,歷來聚訟紛紜。論者甚或以為前後句義不諧,疑有錯簡致誤。

外表如何 無關學養

其中,「學則不固」之「固」,或釋為「堅定」,或釋為「固蔽」,辭義一正一反。諸家多從前說,認為不知敦重者,其所學亦必不固。

惟個人外表莊重與否,似未必完全關於學養。考《論語》「固」字共十見,除用作副詞者外,他如《述而》「儉則固」、《子罕》「毋固」、《憲問》「疾固」之「固」,均顯有貶意。

至於「無友不如己者」句,朱熹《論語集注》認為「毋」為禁止之辭,句意謂「不要結交不如自己的朋友」。惟古書「毋」、「無」多通用,所謂「毋友不如己者」,亦未必指禁交不如己之友也。

陳天祥《四書辨疑》引蘇軾曰:「如必勝己而後友,則勝己者亦不與吾友矣。」認為「只結交優於自己者為友」之交友原則,根本邏輯不通。

見賢思齊 進益自身

此外,「不結交不如己者」之說,亦與聖賢思想不符。考《論語》所載,《述而》:「三人行,必有我師焉。」《里仁》:「見賢思齊焉,見不賢而內自省也。」明謂君子不論面對賢與不賢者,均可進益自身,似並無拒交不如己者之理。

綜而述之,筆者認為,「君子不重則不威;學則不固」句,乃論君子之學,一方面需敦厚自重,注意外在言行,樹立自身威嚴;另一方面,亦應致力求學,追求內在涵養,避免固陋無知,務須內外兼重,知行合一。

改正過失 遷過向善

至於「主忠信,無友不如己者,過則勿憚改」句,則論朋友相處之道,大意謂君子事事盡心,不可自以為是,不能驕傲,須知沒有一個朋友是樣樣不如自己的,人人都各有自己優點、缺點,故要由他人之長,看到自己不足,然後改正過失,不斷遷過向善。

前後兩句,文意連貫。《論語.學而》首章謂:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?」先論「學」而後言「友」,與本章類同。■謝向榮博士 香港能仁專上學院中文系助理教授

譯文

孔子說:「君子不知自重,就沒有威嚴;通過學習,便不致固陋無知。要時刻以忠敬誠信為旨,(盡心待人,當知)沒有一個朋友是樣樣都不如自己的,(所以要懂得欣賞別人之長,發現自己)有了過失,就不要畏怕改正。」

註釋

① 君子:本指地位高的人,特指古代君王。自孔子起,亦用以尊稱才德出眾的人。

② 不重則不威:重,厚重,引申指莊重、尊重,與輕浮淺薄相對。威,威儀,引申指威嚴。

③ 學則不固:孔安國:「固,蔽也。」此謂學習可使人提升學養,不致固陋淺鄙。一說,「固」指堅固,謂不能敦重者,既無威嚴,其所學道理亦不能堅固也。

④ 主:宰,指主要原則、宗旨,猶「以......為主」之意。

⑤ 忠信:忠,敬,指盡心敬事。信,誠實可靠,古文从心旁作「訫」,會言必由衷之意。忠敬與誠信,俱由心而發,《論語》屢將兩者並稱。

⑥ 無友不如己者:無,沒有。此句意謂沒有朋友完全不如自己。一說,「無」通「毋」,有禁止之意,句意謂不要結交不如自己的朋友。

⑦ 過則勿憚改:過,過錯。憚,畏懼,有所顧忌。《說文》:「憚,忌難也。」

隔星期五見報