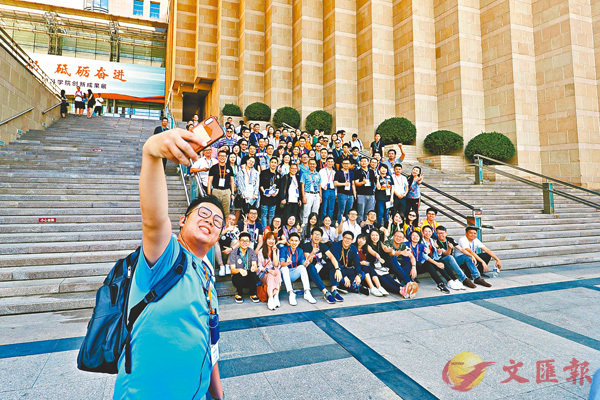

■參訪團部分成員在中科院創新成果展廳前自拍合影。 作者供圖

■參訪團部分成員在中科院創新成果展廳前自拍合影。 作者供圖青年工作部 陳林

菁彥生南國,相邀赴北鄉。

青春歌一曲,鐵驥過三江。

讀史新天地,創科大戰場。

殷殷期望重,帆勁夢飛揚。

6月25日至29日,來自香港社會各界的150名青年才俊,組成「國家發展戰略與香港青年機遇」參訪團,從深圳出發,乘高鐵北上,跨珠江、長江、黃河,一路參訪企業,聽講座,看展覽,最後以人民大會堂一場高規格座談會完美收官。

這是一次學習體驗之旅,追求奮進之旅,也是一次尋根之旅。參訪團所到的深圳、武漢和北京,正是粵港澳大灣區、長江經濟帶、京津冀協同發展等三大區域戰略的樞紐城市。這批來自工商界、專業界、傳媒、基層的年輕人和大學生,以其融入祖國、放眼世界的獨特視角,從中尋求新時代香港青年的發展機遇。

參訪團選擇從深圳蓮花山頂鄧公銅像前起步,緬懷改革開放總設計師,破析香港與改革開放的不解之緣。正是改革開放帶來的歷史機遇,成就了一代香江青年,也成就了今日香港。同樣,中國四十年改革發展的足跡,也深深打上了香港的烙印。今日中國,無論是用工制度、土地政策、城市建設,還是流行文化、生活方式,處處都能看到香港的影子。

然而,三十年河東,三十年河西。當這批香港青年來到深圳博物館參觀改革開放40年成就展時,看着一幀幀舊照片和文物,聯想到幾十年來深圳河兩岸的風物變遷,心情定然不會平靜。深圳河無聲地流淌,卻彷彿蘊藏着地覆天翻的轟鳴......

與以往考察活動大多偏重於城市的土地開發、基礎建設、主題公園等硬件不同,此次參訪以考察創科項目為主線貫穿全程。這是與建設創新型國家戰略相呼應的,也是為香港打造國際創科中心探路覓航,尋找契機。

看今日世界,創科戰硝煙彌漫,已不僅僅是商業之爭、產業之爭,儼然成了國運之爭、未來之爭。一路高鐵,風馳電掣,串起了深圳的騰訊公司、海能達通信,武漢的光谷高新區、烽火科技,以及北京的中科院創新成果展。作為香港年輕一代的代表,參訪團員們在驚歎之餘,想必也被點燃了心中的創科之火吧!

參訪團還走訪了數個富有特色的歷史文博機構,以探索華夏文明之脈、中華民族之根。不知道各位青年朋友,是不是認真地想過:我們為什麼要去欣賞曾侯乙編鐘穿越三千年的嫋嫋音韻,去傾聽單霽翔院長講述故宮的六百年滄桑,去憑弔圓明園的殘碑斷柱寂然向天......

日理萬機的韓正副總理與參訪團全體成員舉行了座談。面對自己主管港澳工作以來會見的第一個香港團組,韓正向大家提出了兩點最樸實的期望:一是學習,一是實踐。為什麼要學習、實踐?學習什麼,實踐什麼?言簡意賅,意味深長。

學習無止境,實踐也無止境。近代以來,香港人一直以學習能力強,富於機遇意識和探索精神而著稱。今天,面對瞬息萬變的世界局勢和日新月異的科技進步,香港社會卻時不時泛起孤芳自賞、抱殘守缺的沉渣,令發展的步履有些蹣跚。

想起參訪海能達通信公司時,有人提問為什麼不多僱用一些香港員工(整個公司只有三名香港員工)。快人快語的陳清州董事長沉默了一會兒,邊思考邊說:文化背景差別不大,人工也差不了多少,香港年輕人還很敬業。但從知識結構看,偏重法律和商科,科技功底不夠。並且,香港本是國際化程度很高的城市,近年來卻有些內化,只關注本地的事,很多年輕人的國際視野反而不如內地年輕人。

陳清州的看法有多大的代表性?答案也許見仁見智。有一點卻很清楚,香港要建設國際創科中心,並不比建設國際金融、航運、物流中心容易,任重而道遠。

蓮花山上,150名香港青年與70餘名深圳青年齊聲誦讀《青春獻辭》的場景歷歷在目:歷經風雨來時路,滿懷豪情赴天涯。融入中國夢,青春再出發!

高鐵車上,張明敏的歌聲仍在回蕩:長江長城,黃山黃河,在我心中重千斤。無論何時,無論何地,心中一樣親......