香港文匯報訊(記者 殷翔)南區區議會副主席陳富明,祖祖輩輩是香港仔漁民,直到他這一代才上岸定居。他回憶香港仔的幾次重要填海工程,「對香港仔的影響可謂翻天覆地,大大改善原居民生活條件,尤其對外交通大幅改善。」他很看好「明日大嶼」填海造島計劃,認為香港仔填海是舊區改建,有很多掣肘,「明日大嶼」可以整體完美規劃,相信能建成一個完善的新市鎮。

上世紀50年代、70年代和80年代,南區曾進行3次較重要的填海工程,興建香港仔中心、香港仔海傍道、香港仔海濱公園和鴨脷洲大橋。陳富明說,填海對香港仔影響巨大,原來香港仔避風塘很大,是全港漁民聚集地,逾千漁船停泊此處,岸邊水淺處則搭建海上高腳棚屋,住滿很少上岸的水上人家。當時香港仔陸地面積狹小,主要開設一些魚市場、船廠、水上用品店等,在陸地定居的人很少。

香港仔漁民上岸安居

「(上世紀)70年代港英政府決定在香港仔進行填海計劃,當時漁民都很純樸,沒遇到什麼阻力。」陳富明表示,當時政府登記並安排填海區漁民和水上棚屋人家搬遷至徙置區,將來逐步入住公屋,「上岸計劃全屬自願,不願意的話,將船開走就好,大部分漁民們都滿意計劃,交船上岸換公屋。」

他續說,當時社會不存在政治化阻力,「當時漁民很多是文盲,對政府敬而遠之,不知道要爭取什麼賠償,反正政府要填海,不願意上岸就將船泊別的地方,反正海那麼大。」

「當時誰也沒想到,香港仔填海給當地漁民、給香港仔帶來那麼大的變化。」陳富明感慨,「60、70年代的漁民生活很艱苦,全家都在船上生活。漁民都多生多養,風吹雨打下,做到50歲左右就彎腰駝背做不動了,要靠子女接班打魚。」

郊區變市區 生活改善大

他還記得每逢掛三號風球以上,為安全計,水上人家都會將婦孺送上岸投親靠友,岸上沒親友的,只好去政府提供的庇護中心暫住,「選擇上岸的漁民有了舒適住房,當時香港工業起飛工作無憂,上岸後生活明顯改善,而在強制教育制度下,子女教育程度亦大大提升。

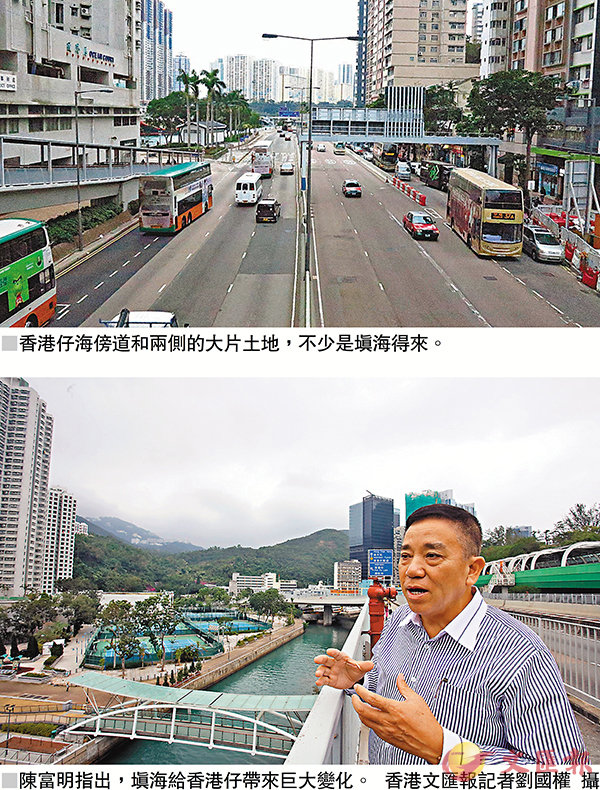

陳富明是當年拒絕上岸的水上人家之一,「我當時剛結婚,開始自己創業,收買漁獲後曬乾或焙乾,再供應海味店。」雖然全家仍居於海上,但卻目睹了填海給香港仔帶來的巨大變化。「以前香港仔很少人在岸上住,填海後一下開了5個樓盤,起了20幢高樓,常住人口躍升逾倍,當中不少居民是原來的水上人家。」而交通配套亦大幅改善,「以前香港仔只有一條單線窄路,只能行駛兩噸以下的小車,填海拉直原來窄路,建成雙向六車道的高速路香港仔海傍道,大大便捷我們將海產運出市區,香港仔也由郊區變成市區一部分。」

陳富明料「明嶼」日後收益豐

事業有成後,陳富明於1995年在香港仔中心購置物業,全家上岸定居:「始終岸上居住安全舒適很多。做漁民很辛苦,漁民後代現在也很少接手祖業,學有所成後都上岸找工作。我的子女們也都沒接班,有自己的事業。香港仔漁船現在都請內地漁工,香港漁業生態也徹底改變。」

「我對『明日大嶼』投贊成票。」陳富明看好政府「明日大嶼」填海計劃:「香港發展就要靠填海,香港中心區都是填海填出來的。只要填出土地,將來一定有大收益。」

對於社會上一些反對意見,陳富明說:「不應為反對而反對,對這麼建設性的計劃,起碼應該先研究可行性。政府應該加強解說和宣傳,爭取公眾的了解和支持。」